国立極地研究所(NIPR)は1月22日、南極のアデリーペンギンに小型ビデオカメラを取り付けることにより、ペンギンが海中でエサを取る様子をペンギンの視点から観察することに成功し、ビデオカメラで観察したエサ取りのタイミングを、同時に記録したペンギンの頭の動きと照合することにより、頭の動きだけからエサ取りの行動を検出できることがわかったと発表した。

研究の詳細な内容は、現地時間1月22日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。今回撮影された動画は、NIPRのサイトにて見ることが可能だ。

動物の生態をよりよく理解するためには、どんなエサをいつ、どこで、どのくらい食べたかを調べる必要がある。獲得したエサの質や量によって動物の健康状態あるいは生死が決まるからだ。

そのため、野生動物がエサを取ったタイミングやエサの種類を長時間にわたって記録する手法が今までにいろいろと試されてきたが、なかなかうまくいきなかった。

例えば最も直接的な方法として、動物の背中にビデオカメラを取り付け、動物の視点からエサ取りを観察するやり方が試された。しかし、ビデオカメラはメモリや電力の消費量が大きいため、動物の背中に取り付けられるくらいまで小型化すると、数時間しか記録できないという弱点があった。

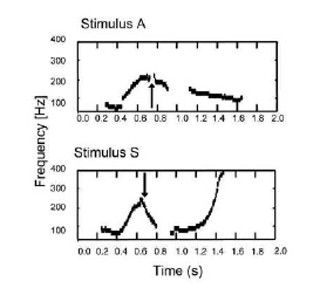

別の方法としては、動物の頭の動きや胃の中の温度など、エサを取ったタイミングに合わせて変動するデータを記録するやり方がある。この手法ならビデオと違って長時間の記録が可能だが、データが本当にエサ取りのタイミングに対応しているのかどうか、疑問が残っていた。

そこで今回の研究では、最新のバイオロギング技術を活用。小型ビデオカメラと頭の動きの記録計の両方をアデリーペンギンに取り付けた。一目瞭然だが短時間しかもたないビデオカメラと、長時間もつが間接的でしかない記録計が、互いの短所を補う形で機能するようにしたのである。

調査は、第52次日本南極地域観測隊において、2010年12月から2011年2月にかけて昭和基地の近くにある袋浦と呼ばれるアデリーペンギンの営巣地で実施された。14羽のペンギンに防水テープを使って小型ビデオカメラを背中に、頭の動きの記録計を頭にそれぞれ取り付け、数日後に回収してデータを集めた。

まず、ビデオ映像を確認したところ、オキアミや魚を捕えるシーンが多数映っていた(画像1~3)。魚はほとんどがボウズハゲギスという種類だった。この魚はいつも海氷のすぐ下を泳いでいる変わった生態の持ち主だ。

ペンギンは約85分の記録時間の間にオキアミを244匹、あるいは氷の下のボウズハゲギスを33匹食べていた。オキアミの群れに遭遇した時は目にもとまらない速さで1秒あたり2匹も捕えていたという。

次に、ビデオ映像で確認したエサ取りのタイミングを頭の動きのデータと照合したところ、両者はよく一致した(画像4・5)。ペンギンがエサを捕まえる時は必ず頭を強く振るので、そのシグナルが記録されていたわけだ。ビデオがなくても頭の動きだけからエサ取りの行動を検出できることがわかった。

そして最後に、数日間にわたるデータ全体からエサ取りの行動を検出することにより、ペンギンがいつ、何を、どのくらい捕えていたかを把握することに成功したのである。

1回の潜水中に捕獲したオキアミの数はバラつきがとても大きく、「べき乗分布」と呼ばれる統計モデルで表された(画像6・7)。これはペンギンにとってオキアミは当たり外れの大きい、予測の難しいエサであることを示している。一方、氷の下のボウズハゲギスは、1回の潜水中に捕えた数のバラつきが少なく、安定したエサ資源であることがわかった。

このようにビデオカメラと行動記録計の両方をペンギンに取り付け、(1)ビデオで観察し、(2)ビデオと行動記録を照合し、(3)行動記録の全体からエサ取りを検出する、という3段階を踏むことによって、ペンギンがいつ、何を、どのくらい食べていたのかを初めて明らかにすることに成功した形だ。

近い将来、気候変動と共に海氷の張り出し具合が変化すれば、そのすぐ下に居つくボウズハゲギスの分布も変化することになる。現在は安定したエサ資源ではあるものの、気候変動による生態系の変化はそのままアデリーペンギンの生存率にも影響を与えかねない。

そのため、今回のような調査を長期間にわたって継続することで、ペンギンと環境との関わりを明らかにし、将来の変化を予測することができるようになると期待できると、研究グループは述べている。

また、ビデオカメラと行動記録計とを組み合わせる今回の研究の手法は、ペンギンに限らずさまざまな動物に応用が可能だ。野生動物がどのような環境のもと、どんなエサをどれくらい食べていたかを調べることで、動物の生態をよりよく理解するだけでなく、動物が環境に与える影響をも評価することができると考えられるとしている。