国立循環器病研究センター(国循研)は10月23日、大阪大学(阪大)の協力を得て、心臓から分泌されるホルモンである「心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)」が血管を保護することによって、さまざまな種類のがんの転移を予防・抑制できることを突き止めたと発表した。

成果は、国循研 研究所生化学部の野尻崇研究員、同・組織再生研究室の細田洋司室長、同・寒川賢治研究所所長、阪大呼吸器外科の奥村明之進教授らの研究グループによるもの。2012年10月25日~27日にパシフィコ横浜で行われる「第50回 日本がん治療学会学術集会」で発表予定だ。

ANPは、1984年に同研究所の松尾壽之名誉所長らによって発見された心臓ホルモンであり、現在心不全に対する治療薬として臨床で使用されている。研究グループでは、肺がん手術の際にANPを使用することにより、さまざまな合併症を予防できることを報告しているが、その後の調査によって、肺がんの転移(再発)を減らす効果があることがわかり、引き続き調査を継続すると同時に、ANPのがん転移を予防するメカニズムについて明らかにした。

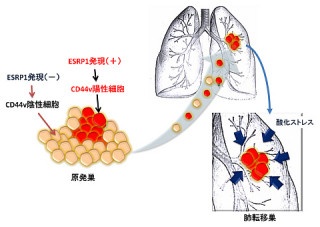

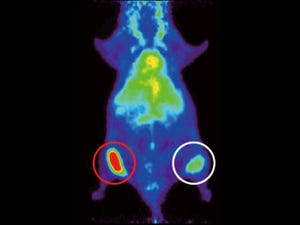

研究手法と成果だが、まず1つ目は、2種類のヒト肺がん細胞をマウスに移植した肺転移モデルを作製し、対照群とANP投与群で比較したところ、ANP投与群で肺転移が著明に少なくなることが確認されたというわけだ。

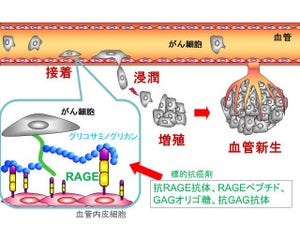

2つ目は、「マウス悪性黒色腫」(がんの1種)を用いて、1つ目と同様の実験を実施したところ、やはりANP投与群で肺転移が著明に少ない結果となった。このがんには、ANPの受容体の「GC-A」がまったく発現していないことから、ANPの直接効果ではなく、がん以外への作用であることが判明している。

3つ目は、ANPの受容体遺伝子が、「血管内皮細胞」で特異的に欠損しているマウスを使い、2つ目と同様の実験を実施したところ、対照群と比べて、遺伝子欠損マウスでは肺転移が著明に多く、かつ通常では起こらない心臓への転移が、同本マウスでは認められた。

逆にANPの受容体遺伝子を、血管内皮細胞で多く発現させたマウスでは、対照群と比べて、肺転移が著明に少ない結果となった。つまり、ANPのがん転移予防効果は、血管への作用を反映したものであり、また、本来ヒトで心臓にがんの転移が起こらない理由として、通常ではANPが心臓へ保護的に働いている可能性が挙げられるというわけだ。

4つ目は、実際に、ヒト肺がん手術について追跡調査を続けた結果、ANPを使用した患者の術後再発率が、使用しなかった患者より少なく、良好な成績が得られたということ。

5つ目は、現在、乳がんや大腸がんといったほかの種類のがんに対しても、ANPが転移を抑制する効果があることを動物実験で確認しており、さらなるメカニズムの解明を進めているとしている。

現在の日本は「2人に1人はがんになり、3人に1人ががんで死亡する」時代と言われている。近年の目覚ましい技術革新によって、新しい治療法が次々と開発されているが、現在でもよく使われる抗がん剤は、20年以上大きく変わっておらず、がん治療の分野では革新的な治療法の開発が極めて難しいことがうかがえる。

その要因として、従来のがん治療は、がん細胞自体を攻撃する治療が一般的であり、がんの種類によって効果のある抗がん剤が違うこと、また同じがんの種類であっても、個人によって効果のある抗がん剤が違うことが挙げられるとしている。さらに、がん患者は全身へがんが転移することで余命が短くなるが、これまでにがんの転移を防ぐ薬(抗転移薬)は開発されていない。

今回の研究では、ヒトなら誰しも備わっている「血管」を保護する仕組みであることから、ANPはがんの種類に関わらず、あらゆる種類のがんの「転移」を防ぐことができる可能性を示す本格的な治療法であり、今後多くのがん治療へ応用されることが期待されるという。

また、ANPは1995年の発売以来、数10万人の心不全患者に使用されているが、重篤な副作用は知られていない。心臓ホルモンは、誰もが元々持っているので、安全性が高く、副作用の強い従来の抗がん剤よりも使用しやすい点が大きな利点だ。

ただし、現在の保険診療では、ANPの使用は急性心不全に限られており、がん患者に対してすぐに使用できないのが現状である。研究グループでは、来年にも適応拡大に向けた臨床治験の実施を進めたいと考えているとした。今後、抗がん剤との併用などにより、このANPを広く利用して、多くのがん患者の治療に役立てるように、研究や臨床応用を進めていくとしている。