分子科学研究所(IMS)は8月30日、高濃度ドーピングで有機太陽電池の逆積層に成功したと発表した。同技術を用いると、有機半導体の積層を自由に構成できる他、電極の種類も選択する幅が広がり、有機太陽電池の設計作製の自由度が格段に向上するという。成果は、同所の平本教授、久保雅之CREST研究員らによるもので、詳細は「APEX(Applied Physics Express)」に掲載される。

有機太陽電池は、合成が可能な有機半導体を用いたデバイスとして、低コストで、軽く、フレキシブルで、生活に溶け込んだ多彩なカラーやデザインのシートが3~5年程度で商品化され、架台のような重い構造を必要とせず、屋根や壁、窓、自動車、ありとあらゆる場所に簡単に印刷、貼り付け、ラッピング、塗布して、身近な社会全体に普及することが期待されている。

このような長所をもった有機太陽電池は、エネルギー問題解決の一翼を担うべく、次世代の太陽電池として産業的な応用が進みつつある。すでに実用化されている無機系のシリコン太陽電池では、確立された半導体物性物理学に基づいた明瞭なエネルギー設計によって、所望の性能の太陽電池セルを作製できる。しかし、有機太陽電池については、有機半導体物性物理学の基礎科学的な研究の蓄積が不十分とされている。特に、セル性能を設計して望み通りに製造するためには、有機太陽電池の電圧を生み出す起源(内蔵電界)に関する、有機半導体物性物理学(バンドギャップサイエンス)の研究が不可欠である。

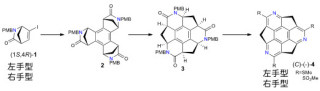

研究グループでは、有機太陽電池についても、無機太陽電池のように、"バンドギャップサイエンス"を確立させたいという構想の下、これまでに有機半導体では未開拓の領域であったドーピングによるpn制御技術に取り組み、2011年3月には、代表的なn型半導体であるフラーレン(C60)にモリブデン酸化物(MoO3)を共蒸着によりドープし、p型になることを示していた。

その後、フラーレン(C60)へカルシウム(Ca)を同様に共蒸着し、意図的にn型にすることで、単一の有機半導体としてフラーレン分子(C60 )の単独薄膜の中に、pnホモ接合を形成し、太陽電池として動作させることにも成功しているが、これは有機太陽電池も無機系太陽電池と同様に、フェルミレベルの自由なコントロールが可能なこと、つまり、エネルギー設計によって性能を予測し、所望の性能のセルを自由自在に作れることが示されたものであった。

さらに、3つの異なる物質を同時に蒸着する3元蒸着において、コンピュータを用いて精密に制御することで、ドーピング濃度を100万分の1(ppm)レベルで自在に操れる技術を開発。これにより2つの有機半導体が混ざった共蒸着膜中へのドーピングも可能とし、フラーレン(C60)以外にも代表的なp型半導体であるメタルフリーフタロシアニン(H2Pc)のpn制御、pnホモ接合の形成にも成功していた。現在ではその他の有機太陽電池の主要な材料に対しても、同技術を用いることで、ドーピングによるpn制御が可能であることがわかっている。

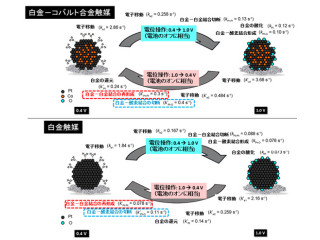

上述のようにこれまでの研究では、有機半導体に微量のドーピングをすることで、精密なpn制御を行ってきたが、今回は、あえて数%(数万ppm)オーダーの高濃度のドーピング(ハイドーピング)を有機半導体へ行うことで、無機半導体におけるp+-もしくはn+-ドープのようなハイドープ層(プラスはハイドープされた領域であることを示す)を作り、有機太陽電池の有機半導体/金属電極界面へ挿入した。これは、ハイドープにより、界面近傍のエネルギーを局所的に動かすことで、光によって発生した電流(光電流)の取り出し時に抵抗となる障壁の厚さを極限まで薄くし、電荷キャリアの障壁のすり抜け(トンネル効果)を起こし、有機半導体/金属電極界面をオーミック化できることを期待してのことという。トンネリングは界面間のエネルギーの差に、ほとんど関係なく起こるので、有機半導体/金属電極界面をオーミック化できると、どんな種類の金属も電極に使用することができるようになる。つまり、有機太陽電池のセル構成や使用する電極をわざわざ変えなくても、そのまま有機半導体の積層順を逆にした構成のセルが作製可能ということになる。これにより、有機太陽電池の設計の自由度を格段に向上し、効率向上の基礎技術となるとしている。

研究グループでは、これまでの研究成果の蓄積に基づき、有機半導体へ一般的によく用いられる物質をハイドープした結果、有機半導体/金属電極界面をオーミック化することに成功。ハイドーピングは真空蒸着装置において共蒸着によって行った。また、アクセプター性ドーパントとして酸化モリブデン(MoO3)を、ドナー性ドーパントとして炭酸セシウム(Cs2CO3)を、蒸着速度を変化させ、それぞれ5%(5万ppm)と1%(1万ppm)ハイドープした。

|

|

図1 フラーレン(C60)もしくはフリーフタロシアニン(H2Pc)と、ドーパント(MoO3またはCs2CO3)の共蒸着。p型化に用いるアクセプター性ドーパントMoO3とn型化に用いるドナー性ドーパントCs2CO3は、工程を止めることなく連続して切り替えることができ、それらの濃度はコンピュータ制御でppmレベルで制御できる |

このとき、アクセプター性ドーパントである酸化モリブデン(MoO3)をドープした膜は、どちらともp型有機半導体となり、ドナー性ドーパントである炭酸セシウム(Cs2CO3)をドープした膜は、どちらともn型有機半導体になることは、ケルビン振動容量法により、n型またはp型の性質の程度をエネルギーレベルで示した量(フェルミレベル)の測定により確認したという。

|

|

図2 モリブデン酸化物(MoO3)ハイドープによってp+型化されたメタルフリーフタロシアニン(H2Pc)と、炭酸セシウム(Cs2CO3)ハイドープによってn+型化されたフラーレン(C60)のフェルミレベル測定の結果。フェルミレベル(赤破線)が上にあればn型、下にあればp型を意味する。ITO透明電極、銀(Ag)電極のフェルミレベルも一緒に示す |

今回実験には、今までに同研究室にて、単独膜でのpn制御に成功しているフラーレン(C60)とメタルフリーフタロシアニン(H2Pc)のpnヘテロ接合をもつ2層セルを使用したという。これは、一般的によく使用されているn型有機半導体(C60)とp型有機半導体(H2Pc)の有機太陽電池の基本とも言えるセル構成でもある。このセルの有機半導体/金属電極界面は、ITO透明電極界面と銀(Ag)電極界面の2つあり、今回、この2つの界面の有機半導体部分へ、それぞれ10nmの範囲に同時にハイドープした。また、比較として、ハイドープしていないセルも作製したという。

まず、有機太陽電池の代表的構造である、ITO電極上にp型有機半導体であるメタルフリーフタロシアニン(H2Pc)膜、その上にn型有機半導体であるフラーレン(C60)膜、最後に銀(Ag)電極を形成する作製順で順積層のセルを作製。

|

|

図3 作製したフラーレン(C60)/フリーフタロシアニン(H2Pc)2層セル構造。一般的に作製されるITO電極側にp型有機半導体(H2Pc)、銀(Ag)電極側にn型有機半導体(C60)を積層した順積層セル。左のセルが、有機半導体/金属電極界面近傍へハイドープしたセル。右のセルはハイドープしていない比較用のセル |

この時の光を照射した時(図の実線)と光を照射していない暗時(図の破線)の電流-電圧特性(J-V特性)を図4に示す。起電圧方向がITO/MoO3側がマイナス、Ag側がプラスの時、整流性が良い太陽電池では、グラフの第1象限に四角に近い曲線が得られる。これを太陽電池のパラメータでは形状因子(フィルファクタ(FF))といい、この値が1に近ければ近いほど、高性能の太陽電池ということになる。今回の測定では、界面にハイドープしていないセルのJ-V曲線(橙色)は、フィルファクターが0.29と極端に小さく、曲線が大きく崩れてしまった。これに伴い、光を電力へ変換する効率も、0.31%と小さくなった。これに対し、界面ハイドープがあるセルのJ-V曲線(赤色)は、フィルファクタが0.59と大きく、第1象限の曲線がより四角に近い形をしており、変換効率も0.91%と、ハイドープしていないものよりも大きくなった。つまり、界面近傍の有機半導体へハイドープすることで、オーミック化が起こり、界面の抵抗が小さくなっているため、太陽電池の整流性が良くなったことがわかった。

|

|

図4 2つの順積層セル(図3)の電流-電圧(J-V)特性。界面にハイドープしたセルを赤色、ハイドープしていないものをオレンジ色で示す。実線は光を照射した時のJ-V曲線、破線は光を照射していない(暗時)のJ-V曲線 |

次に、まったく同じ電極(ITOとAg)を用いて、電極に挟まれた2つの積層した有機半導体部分を逆に積層した逆積層セルを作製した。これはITO側にn型有機半導体であるフラーレンC60膜を積み、その上にp型有機半導体のフリーフタロシアニンH2Pcを積んだ校正で、2つの電極と有機半導体のエネルギーの相性が悪く、電池性能として大きいものは期待できないものであるという。

|

|

図5 図3のセルで使用している電極や、有機半導体を変えず、電極に挟まれた有機半導体部分だけ積層順を逆さにした逆積層セル。左のセルが、有機半導体/金属電極界面近傍へハイドープしたセル。右のセルはハイドープしていない比較用のセル |

このセルにおいても界面にハイドープしたセルとハイドープしていないセルを作製し、J-V特性を比較したところ、起電圧方向がITO/MoO3をマイナス、Agをプラスとしたとき、逆積層セルでは、性能が良いとグラフの第3象限に四角に近い曲線が得られた。しかし、界面ハイドープがないセルのJ-V曲線(緑色)は、第1象限に現れたとのことで、この結果は、有機太陽電池の性能が悪すぎて、逆電流が流れていることを示したものであったという。

一方、界面ハイドープがある逆積層セルの場合、J-V曲線(青色)は、期待した通り第3象限に現れ、フィルファクターは0.49と、界面ハイドープがない逆積層セルに比べ、良い特性を示していることがわかった。これらのJ-V特性から、そのままの2層セルではエネルギー的に不利である逆積層セルにおいても、界面にハイドープすることで、有機半導体と金属電極のフェルミレベルに関係なく、整流性の良い有機太陽電池の作成に成功したことがわかった。

|

|

図6 2つの逆積層セル(図5)の電流-電圧(J-V)特性。界面にハイドープしたセルを青色、ハイドープしていないものを緑色で示す。実線は光を照射した時のJ-V曲線、破線は光を照射していない(暗時)のJ-V曲線 |

さらに、有機半導体/金属電極界面へハイドープした効果を、詳細に調べるために、ITO透明電極上にCs2CO3をハイドープしたフラーレンC60を、厚さを少しずつ変えて堆積させ、ケルビン振動容量法による、フェルミレベル測定を行った。この測定したフェルミレベルの値を用いると、ITO電極上のハイドープした有機半導体のエネルギー構造を実スケールで描くことができる。

まず、ハイドープC60界面では、エネルギーバリア(ショットキー障壁)があることを確認。本来このバリアがあると、オーミック接合にならず、電子の取り出しはうまくいかないが、今回はハイドープで局所的にエネルギーを変化させているため、バリアの幅が5nmと薄くなっており、これにより電荷キャリア(ここでは電子)が、このショットキー障壁をトンネル効果によってすり抜けることができ、この界面においてもオーミック接合を作ることができることが確認された。

順積層セルや逆積層セルの特性、ケルビン振動容量法の測定の結果から、今回のセルのすべての有機/金属界面を、ハイドープによってオーミック化することに成功した。つまり、p型/n型有機半導体/ITO電極またはAg電極のすべての組み合わせにおいて、ハイドーピングによるセル性能の向上がみられた。これは、このハイドープ技術を用いると、有機半導体の積層を自由に構成でき、使用する電極の種類も自由に選択できることを意味しており、有機太陽電池の設計作製の自由度を向上させる成果だという。

研究グループでは今回のハイドープ技術と、すでに開発済みの精密なドーピングによる有機半導体におけるpn制御技術を組み合わせることで、有機太陽電池の構成においては、実現不可能なセル構成は無くなったものとの期待を示している。また今後は、理論に基づいた高い電池性能を出すべくセル構成の最適化を図り、実用化レベルに当たる10~15%の効率を実現することを目標に研究を進めていくとコメントしている。