理化学研究所(理研)と東京大学(東大)は8月16日、磁性を持つ有機錯体分子を金属表面上に吸着させたとき、スピン自由度と軌道自由度の両方が関わる新奇な量子多体効果「SU(4)近藤効果」が起きることを、単一分子レベルで初めて発見したと発表した。

成果は、理研基幹研究所 Kim表面界面科学研究室の南谷英美基礎科学特別研究員、金有洙准主任研究員、東大大学院 新領域創成科学研究科 川合・高木研究室の塚原規志助教、高木紀明准教授、川合眞紀教授、大阪大学大学院 工学研究科 渋谷・垂水研究室の松中大介助教らによるもの。詳細は、米国の科学雑誌「Physical Review Letters」に近日中に掲載される。

電子が持つ量子力学的性質の1つ「スピン」をデジタル情報処理に活用する「スピントロニクス」は、次世代デバイス開発につながる研究として注目を集めている。このスピントロニクスデバイスの構築要素として期待されているのが、無機材料とは異なった可能性を秘めている「有機分子」である。

有機分子は、化学合成や修飾によって新しい機能を付与することが可能なため、新規材料創出を目指して盛んに研究が進められている。実際に有機分子を応用する際には、電極や基板などの金属表面に接触させる必要がある。このため、金属との接触によって有機分子のスピンがどのように変化するかを明らかにすることは、スピントロニクスデバイスへの応用に欠かせない。接触によってもたらされる有機分子のスピンと金属中の伝導電子の相互作用は、現代物理学において難問とされる量子多体効果の1つ「近藤効果」を生じさせる。近藤効果は、分子の持つ磁性や電気伝導性を大きく変えるため、そのメカニズムの解明は、学術面だけでなく新しい技術の創出のためにも非常に重要となっている。こうした観点から、研究グループでは金属基板上に吸着した分子が引き起こす近藤効果に注目し、その解明を目指して研究を進めてきた。

研究グループは、密度汎関数理論(Density Functional Theory:DFT)と数値くりこみ群(Numerical Renormalization Group:NRG)による理論的研究と走査トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscope:STM)による実験的研究を組み合わせた手法を採用した。金属表面に分子が吸着するときの近藤効果を理論面から解明するには、分子や基板の特性(吸着構造や吸着に伴う電子状態の変化など)と、近藤効果を生み出す電子間の相互作用の双方を取り入れる必要がある。これが可能な理論的手法はこれまで存在しなかった。そこで、物質の特性評価に優れたDFTと、電子間相互作用の計算に優れたNRGを組み合わせる方法を新たに開発した。

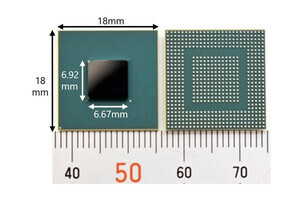

また、実験では原子レベルの分解能を有するSTMを用いることで、分子が金属基板に対してどのように吸着しているかを直接調べることができる。加えて、走査トンネル顕微分光(Scanning Tunneling Spectroscopy:STS)を用いて状態密度を測定することで近藤効果の有無を判別することができる。このように、STMとSTSの併用は分子における近藤効果を探る有力な実験手法となる。近藤効果は低温で現れ、磁場に敏感な現象であるため、本研究では1K(-272℃)以下の極低温で2タイプの超伝導マグネットを用い、表面に対して垂直あるいは平行な磁場を加える環境を整えた。さらに、金表面に磁性を持つ有機錯体分子である鉄フタロシアニン(FePc)分子を吸着させた場合について調査した。

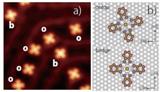

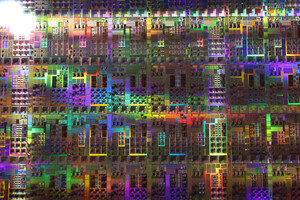

はじめに、STM像とDFTによる計算から、FePc分子が金の表面に吸着する際に、鉄原子が金原子の真上に乗るオントップ(ontop)構造と、金原子の隙間の上に乗るブリッジ(bridge)構造の2つの安定した構造があることが分かった。

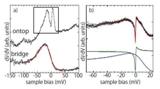

しかし、鉄原子の上でSTSを測定すると、探針に加える電圧がゼロになる近傍(原点近傍)で、2つの構造は異なるスペクトル形状を示した。詳細に調べると、オントップ、ブリッジ構造で共通する比較的幅の広いピーク形状の内部に、特長的な鋭い窪んだ形状(ディップ)がオントップ構造でだけ現れることが判明した。

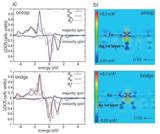

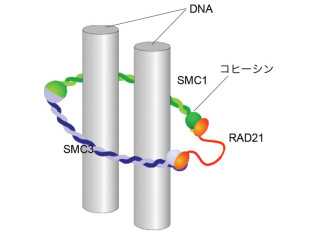

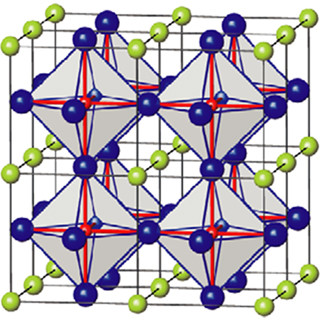

また、DFTにより電子状態を計算したところ、オントップとブリッジ構造の違いは鉄原子のdzx軌道とdyz軌道が軌道縮退しているか、していないかにあることが分かった。オントップ構造では金原子と鉄原子がそれぞれの分子面に垂直な結合を作るため、FePc分子が従来持つ4回対称性が引き継がれ、吸着後もdzx軌道とdyz軌道が縮退し、軌道自由度が生まれる。しかし、ブリッジ構造では分子同士の結合が横方向にも伸びてしまうためこの縮退が解けてしまう。

さらに、DFTの計算結果から得られたモデルをNRGで解析し、オントップ構造では、このdzx軌道とdyz軌道の縮退によって通常とは異なるSU(4)近藤効果が生じていることを突き止めた。加えて、磁場に対するこのディップ形状の反応を追跡した結果、磁場の方向が分子面に対して平行か垂直かによってディップ形状の変化が異なるという、理論と実験が一致する結果を得た。この特徴的な磁場方向に対する依存性はSU(4)近藤効果の存在を裏付けるものとなった。

今回、金表面上に吸着したFePc分子において、スピン自由度と軌道自由度が関わる新奇なSU(4)近藤効果が発見されたわけだが、SU(4)近藤効果は、スピン自由度だけが関与する通常の近藤効果に比べて、近藤効果が生じる温度領域が広がる点や、磁場に対する応答が異なる点などの特徴がある。この新奇なSU(4)近藤効果は、今までカーボンナノチューブで作られた量子ドットでだけ確認されていたが、今回の成果は有機分子で発見したものでは初めてだという。特に、FePc分子が金表面に吸着する構造そのものがSU(4)近藤効果の有無を決定していることは興味深く、"かたち"が量子多体効果にはっきりとした影響を及ぼすという珍しい現象と言えると研究グループでは説明している。

そのため、これらの知見は、分子の磁性やそれに由来する量子効果を活用した大容量メモリなどのデバイス設計に加え、より有望な性質を持つ分子設計の指針となることが期待できるとコメントしている。