京都大学は8月14日、ヒトを含む現在のほ乳類の頭蓋骨から進化の過程で失われたとされてきた「頭頂間骨」と「板骨」が実際には失われておらず、胎児期には存在しており、成長するにつれて「後頭骨」に癒合してあたかもなかったかのようになることを、300種以上に及ぶ現生ほ乳類の胎子期の発生と化石記録から確認したと発表した。

成果は、京大 総合博物館所属及び日本学術振興会特別研究員(PD)の小薮大輔氏らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、8月14日付けで「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

ほ乳類の頭蓋骨は約20個の骨によって構成されている。一方、爬虫類や魚類の頭蓋骨はほ乳類よりはるかに多い。よって、ほ乳類の持つ独特の頭蓋骨は、ほ乳類が祖先的な魚類や爬虫類から進化する過程で、頭蓋骨を構成する骨の数を減らし、構造を単純化することで誕生したとこれまで考えられてきた。特に、定説ではほ乳類に至る系統では後頭部の幾つかの骨(「頭頂間骨」と「板骨」)が進化的に失われてほ乳類の頭骨が成立したとされてきた形だ。しかし、ヒトやウシ、イヌなどの一部のほ乳類では頭頂間骨の存在が知られ、大半のほ乳類では確認できないのに、なぜこれらの動物だけに確認できるのかこれまで不明だった。

今回の研究では、300種以上に及ぶ現生ほ乳類の胎子期の発生と化石記録を網羅的に分析。すると、定説ではほ乳類では進化的に失われたとされてきた頭頂間骨が胎子期にはすべての種のほ乳類で存在することが確認された。つまり、祖先的な爬虫類から受け継がれた頭頂間骨はヒトやウシ、イヌだけでなく、すべてのほ乳類に保存されていることが示されたのである。

また、ほ乳類で失われたとされてきた板骨も胎児期にすべての種のほ乳類で存在することが確認された。

多くの種では、頭頂間骨と板骨は胎子期に形成された後、成長にともなって隣接する上後頭骨にこれらの骨がすぐに癒合することが判明。一方、稀にヒトやウシ、イヌでは成長が進んでも頭頂間骨が上後頭骨に癒合しないため、これまでの学説が混乱してきたのだと考えられるという。

ほ乳類の多くの種では存在しないとされてきた頭頂間骨と板骨だが、今回の結果から、これらの骨はすべてのほ乳類で確かに存在することが結論付けられたのである。

|

|

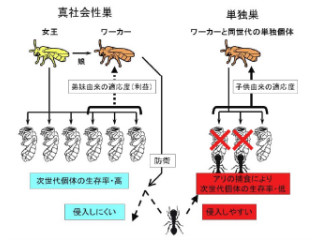

画像2。オポッサム(A)、デグー(B)、マーラ(C)における頭頂間骨(IP)と板骨(LI)。板骨(LI)は祖先的爬虫類からほ乳類が進化する過程で失われてきたとされてきたが、胎子期の骨を詳細に観察するとその存在が確認できる |

この事実は、祖先的な魚類が有していたとても古い骨である頭頂間骨と板骨が、今日のほ乳類においても失われることなく残存していることを示すものだ。今回の研究は脊椎動物の骨格の進化に関する従来の定説を覆し、生物学の教科書を書き換える画期的な成果だという。

画像3は、祖先的両生類ディアデクテスと祖先的爬虫類(単弓類)ティタノフォネウスとほ乳類の頭部(後頭部から見た図)の進化プロセス。ピンク色の骨が板骨、青色が頭頂間骨だ。板骨と頭頂間骨は、ほ乳類で失われることなく保存されていると考えられる。胎子期には確認できるが、成長にともなって後頭骨に完全に癒合してしまう。つまり、従来「後頭骨」と呼称されてきた骨は「真の後頭骨」と板骨と頭頂間骨の複合体であることが示唆されるとした。

また、今回の研究は国内外の自然史博物館で収蔵蓄積されてきた学術標本に基づいた研究であり、科学研究における博物館の存在意義の重要性を大きく示すものでもあるという。