東京大学(東大)の研究グループは、視覚神経系の中で色や形の認識に必須なP細胞に選択的に発現する遺伝子の特定に成功したと発表した。同成果は、同大医学部附属病院・大学院医学系研究科の河崎洋志 特任准教授および同大大学院医学系研究科の岩井玲奈 大学院生らによるもので、英国科学雑誌「Cerebral Cortex」オンライン版に掲載された。

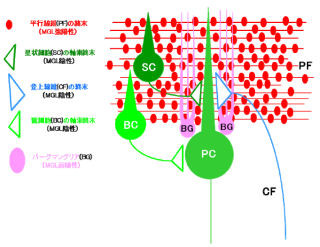

五感の1つである視覚は最も重要な感覚の1つであり、視覚障害は生活に深刻な影響を及ぼすことから、視覚神経系の動作原理、回路形成機構および疾患病態の解明は重要な意義を持つ。視覚神経系には「M細胞」、「P細胞」、「K細胞」という3つの特徴的な神経細胞が存在し、視覚情報伝達を担っている。中でも特にP細胞は色覚や形態覚といった視覚認知に必須な視覚情報特性を伝達する重要な神経細胞ながら、研究に多く用いられるマウスではP細胞の存在が不明確で、マウスを用いた解析が困難であるため、これまでP細胞の遺伝子レベルの解析はほとんど進んでいなかった。

研究グループは今回、発達した視覚神経系を持ちヒトのP細胞に相当するX細胞を持つ高等哺乳動物フェレットに着目するという独自のアプローチにより、視覚神経系においてP細胞に選択的に発現する遺伝子を特定することに成功した。

フェレットは食肉類の哺乳動物であり視覚神経系が発達していることから電気生理学的解析には多く用いられてきたが、遺伝子解析はあまり行われてこなかった。研究グループは以前よりフェレットの遺伝子解析を独自に推進してきており、ヒトのP細胞に相当するフェレットのX細胞に注目することで、視覚神経系においてX細胞に選択的に発現する遺伝子を特定することに成功した。

|

|

図2 フェレットの視覚神経系におけるFoxP2遺伝子の発現分布。赤が神経細胞の形態を、ニッスル染色を用いて可視化したもの。緑がFoxP2遺伝子の分布を、免疫染色法を用いて可視化したもの。緑色の点がFoxP2遺伝子を発現している細胞(矢頭)。ニッスル染色で可視化された細胞の中で、大きさの小さい細胞がX細胞だが、そのX細胞に選択的にFoxP2遺伝子が発現していることが見て取れる(矢頭) |

X細胞に選択的に発現することが見出された遺伝子はFoxP2と呼ばれる転写因子で、ヒトの言語能力との関わりで知られる遺伝子であったという。また、FoxP2遺伝子がサルの視覚神経系においてもP細胞に選択的に発現していることも発見した。

|

|

図3 サルの視覚神経系におけるFoxP2遺伝子の発現分布。赤が神経細胞の形態を、ニッスル染色を用いて可視化したもの。青がFoxP2遺伝子の分布を、免疫染色法を用いて可視化したもの。青色の点がFoxP2遺伝子を発現している細胞で、P細胞にFoxP2遺伝子が発現しているが、M細胞には発現していないことがわかりる |

ヒトが発達した視覚神経系を獲得するに至る進化過程の研究分野での未解決な重要問題として、フェレットのX細胞と霊長類(ヒトやサルなど)のP細胞との関係について2つの説があり議論が続いていた。第1の説はX細胞とP細胞とは質的に同じ細胞であるという説、第2の説はX細胞とP細胞とはまったく異なる細胞であり、P細胞は霊長類になって初めて獲得されたという説だ。今回の研究の結果、X細胞とP細胞に共通にFoxP2遺伝子が発現していたことは第1の仮説を示唆しており、これまで長く議論されてきた視覚系の進化について一定の結論を与えるという重要な意義があるという。

FOXP2遺伝子は遺伝性発語障害を持つ家系に対する遺伝子解析の結果から、ヒトの言語能力との関わりが指摘されている遺伝子だ。またチンパンジーからヒトへと進化する過程においてFOXP2遺伝子に入った変異がヒトの言語能力の進化につながったと考える研究者もいる。今回、FoxP2遺伝子が発現することが見出されたP細胞を用いた視覚認知も霊長類において発達が著しいことから、視覚神経系の進化過程におけるFoxP2遺伝子の役割の解明が今後重要になると考えられるという。

P細胞の異常が失読症に関連する可能性を指摘する報告もあることから今回の成果により、FoxP2遺伝子を手がかりとして失読症の病態生理の解明に展開する可能性もあるとのことで研究グループは今後、このFoxP2遺伝子を突破口としてヒトの発達した視覚神経系の動作原理、回路形成機構および疾患病態の解明が加速することが期待されるとコメントしている。