大阪市立大学(大阪市大) 理学研究科の下田親名誉教授(特任教授)らの研究グループは、酵母菌の異性を刺激する性フェロモンの遺伝子を大規模に改変し、異性を刺激するためにはフェロモン分子の半分の構造がカギをにぎっていることを発見したと発表した。同成果は「Genetics」電子版に掲載された。

酵母菌にはオス・メスの性があり、フェロモンを分泌して異性を刺激して交配に導いており、この性フェロモンは異性の細胞膜に突き出ている受容体タンパク質に受け取られ、細胞内に信号が伝わることにより性反応が誘発されることが知られている。

この酵母の性フェロモンによる異性間コミュニケーションは動物でも共通してみられるが、今回研究グループは酵母のフェロモン(9個のアミノ酸からなるペプチド分子)の遺伝子を改変し、構成アミノ酸を1つずつ他の19種類のアミノ酸と取り替えた計152種類の変異型フェロモンを作製した。

また、これらの変わりものフェロモンの機能解析から、異性を刺激するのにはフェロモン分子の片側半分で十分であるとの結論が導かれ、ペプチド性フェロモンは従来考えられていたよりはるかに簡単な構造でも異性を刺激できることが判明した。

|

|

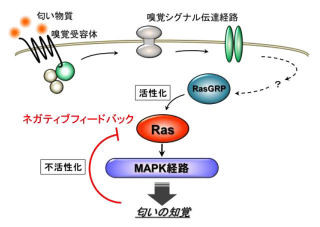

図3 フェロモンと受容体の働きを鍵と錠になぞらえた概念図。フェロモン(鍵)が受容体(錠)と合うと解錠されて、性反応が誘導される。フェロモン分子(鍵)の形を変えて調べると右側半分だけが必要だということが判明した |

なお、同グループは次の段階として、形がゆがみ機能を失ったフェロモンを認識できるようになった受容体タンパク質を大規模に探索中で、すでに複数の候補を得ているという。

また、これらの変異型受容体は正常なフェロモン分子は受け取れず、変異型フェロモンだけを認識できることから、正常なオス・メスの酵母と、変異したオスもどき・メスもどきの酵母達はそれぞれのグループ内では性的反応が可能だが、互いどうしは性的には隔離されていることとなり、昆虫や両生類のフェロモンの研究者により提唱されている「フェロモンと受容体の遺伝子が変化することにより、性的に隔離され種の分岐が起こった」という仮説を、実験的に実証するものとなるため「新しい種はどのようにしてできたのか?」という、ダーウィン以来の進化学の謎の解明にもつながることが期待できるという。