東京大学は5月8日、生物時計が温度によらずに約24時間の周期を規則正しく刻む謎をシミュレーションを用いて理論的に解明したと発表した。

成果は、東大大学院 総合文化研究科 博士課程学生の畠山哲央氏、同研究科 広域科学専攻 教授兼複雑系生命システム研究センター教授兼同センター長の金子邦彦氏らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、5月7日付けで「米国科学アカデミー紀要(Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA:PNAS)」に掲載された。

生物は、その体内に24時間程度の周期の時計を持っていることはよく知られている。これは「概日リズム」といわれるものだ。生物時計は多くの生物で共通に見られるもので、ヒトからシアノバクテリアなどの微生物でも見られる。

概日リズムは、(1)恒常的な環境下でも約24時間周期のリズムを刻み続ける、(2)光や温度変化などの外部刺激によって、振動の位相がリセットされる、(3)温度が変化してもその周期はほとんど変化しない(温度補償性)の3つの特徴を持つ。

また概日リズムは生体内において化学反応で作られており、例えば、シアノバクテリアから抽出した「Kaiタンパク質」がある。シアノバクテリアの概日時計の中心を担うタンパク質は、「KaiA」、「KaiB」、「KaiC」と3種類アリ、総称としてKaiタンパク質という。

2005年に名古屋大学の近藤孝男博士らが、この3種類のKaiタンパク質と、エネルギー源であるATPを試験管内で混和することにより、概日時計を試験管内で再構成することに世界で初めて成功した。

さらに驚くべきことに、Kaiタンパク質は温度を変えても振動周期が変動しないという特性も判明している。化学反応は、温度が高くなれば急激にスピードが増すのが一般的だ。Kaiタンパク質も当然化学反応をベースにしているわけで、当然ながら周期はどんどん早くなるはずだが、温度を変えても振動周期はあまり変わらないという不思議な特性が確認されているのである。

このように概日時計の周期が温度によらないという事実は、Kaiタンパク質だけでなく、実はあらゆる生物で一般的に見られる現象だ。しかし、その仕組みはいまだに不明である。そこで研究グループは、数10年来のこの謎に対し、タンパク質の反応過程をモデル化して計算機でシミュレーションによる解決に挑んだというわけだ。

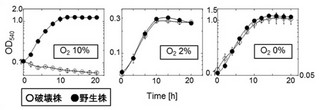

今回考案されたモデルは、タンパク質の状態が酵素によって順々に変化していって、1周することで時間振動が生じているというものだ(画像1)。酵素という言葉はよく耳にするが、改めて説明すると、これもまたタンパク質の1種である。生化学反応に必要な活性化エネルギーを下げる触媒機能を有するのが特徴だ。酵素の助けにより、生体内の反応は十分早く進むことができる。実際に、生体内では非常に多くの反応がさまざまな酵素によって触媒されているという具合だ。

また、ここで起こるタンパク質の状態変化とは、リン酸基がタンパク質に1つずつ付加されていき、あるレベルまで「リン酸化」されると非活性型となり、今度は逆にリン酸基が外れていくというものである。このリン酸化された度合いの時間変化を見ると、約1日の周期で振動しているというわけだ。なおリン酸化とは、生体内で最もよく起こるタンパク質の翻訳後修飾の1つである。リン酸基が付加されることで、タンパク質の状態が変化するのだ。

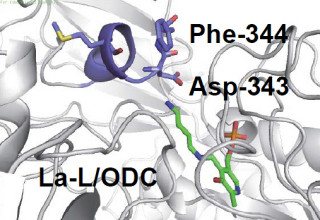

そして、このモデルにおいて温度を高く設定してシミュレーションすると、それぞれのステップの反応速度が上がり、周期が早くなる。ところが、画像2のグラフで示されているように、実際のKaiタンパク質では周期が変わらないのだ。これは一般的な化学反応とは異なる振る舞いである。

|

|

|

画像1。シアノバクテリアの概日時計を司るタンパク質は3種類。今回の研究ではそれらをモデル化し、シミュレーションが行われた |

画像2。Kaiタンパク質の周期は温度を上げても、一般的な生化学反応とは異なり早くはならず、約24時間で一定している |

そこで、この仕組みを理解するために、研究グループは使用できる酵素量に着目した。リン酸化を進めていくそれぞれの反応は皆同じ酵素が使われているが、温度が高くなると、酵素と結合しやすい(リン酸化の度合いの低い)タンパク質の量が増加するのである。

すると、その分だけタンパクに結合した酵素の量が増加。そこで遊離した、自由に使える酵素の量が減ってしまうというわけだ(画像2)。計算をすると、この減少がちょうど反応速度の増加を打ち消してしまうことが判明した(画像3・4)。こうして温度によらない、周期的な振動が実現するのである。

この仕組みは、酵素を取り合う反応では広く成り立つと考えられ、生物機能の安定性の一般的原理につながると期待されると、研究グループはコメントした。