情報通信研究機構(NICT)は、生体分子の自己組織化現象を新たに見出し、その数理モデルの構築に成功したと発表した。同現象は、細胞の運動に関わるタンパク質モータ「ダイニン」が、マイクロメートル(μm)の長さのタンパク質フィラメントである「微小管」を基板平面上で運動させる際に、微小管同士の衝突の繰り返しによって、動的な渦の配列構造が自発的に生成されるというものだ(画像1)。

成果は、NICTの大岩和弘氏、愛知教育大学教育学部の住野豊氏、東京大学大学院理学系研究科の永井健氏、京都大学大学院理学研究科の吉川研一氏、フランス原子力庁の研究者らの国際共同研究チームによるもの。詳細な研究内容は、日本時間3月22日付けで英科学誌「Nature」電子版に掲載された。

NICTは将来の情報通信技術への応用を探る基礎研究として、生体分子の物性や機能の研究を行っており、その一環として、生体分子の自己組織化メカニズムを解明する萌芽的な研究も扱っている。一見するとICT分野ではないのにNICTが今回の発表を行ったのは、そういう理由だ。

ちなみに自己組織化とは、氷やミョウバンの結晶成長、シャボン玉の薄膜の形成など、ランダムな状態から秩序のある状態へ、あるいは微視的要素が巨視的構造に自分で勝手に組み上がっていく現象のことをいう。もちろん生命もそうである。よって、自己組織化メカニズムの解明は現代科学の大きな研究テーマだ。

結晶成長などは平衡系の自己組織化の代表例であるが、動的な非平衡系の自己組織化もある。群れ飛ぶ鳥や群泳する小魚、あるいは混雑した駅構内での多数の歩行者などだ。それらは、それぞれの個体が隣接する個体との距離や速度などによって定まる局所的なルールに従うだけだが、これらの積み重なりによって高度な秩序が生み出されるのである。

このような鳥や魚などのように自分で動くことができる個体(自己駆動粒子)が動的に作り出す集団運動は、外部からの指示や群れを操るリーダーが不在にも関わらず、全体として秩序ある運動が生じるのが特徴だ。そして、そのボトム・アップ的に生じる性質が注目され、理論的な研究が各所でなされているのが、今日の状況である。

しかし、対象となる実験系が主に生物の集団であり、局所ルールに不明瞭な部分がぬぐえないため、理論的な研究と実験的な研究が直接比較されることが難しい状態にあり、実験・理論の相補的発展が妨げられていた分野でもあった。

今回の研究では、冒頭で述べたとおりにダイニンと微小管の相互作用によって生じる自己組織化が対象である。

ダイニンは、大きさが10~50nmほどのサイズで、真核生物の繊毛や鞭毛の運動を引き起こすなど、生命の運動に関わるタンパク質だ。地球上の生命が共通して持つATP(アデノシン三リン酸)を加水分解して、そこから得られるエネルギーを使って、タンパク質フィラメントの上を滑るように運動することができるという特徴を持つ。

代表的なタンパク質モータには、筋肉の収縮を引き起こす「ミオシン」、細胞の中の物質輸送を担う「キネシン」、鞭毛や繊毛の波打ち運動を作る出す「ダイニン」がある。

それぞれのタンパク質モータは、タンパク質フィラメントと相互作用して運動することが可能だ。ミオシンはタンパク質「アクチン」と、キネシンとダイニンは微小管と相互作用して動く。

そして今回のもう1つの主役である微小管は球状タンパク質であるチューブリンが重合してできており、直径25nmほどの細長い中空のフィラメントだ。長さは重合の程度で変えることができ、今回は10~15μmのものが用いられた。

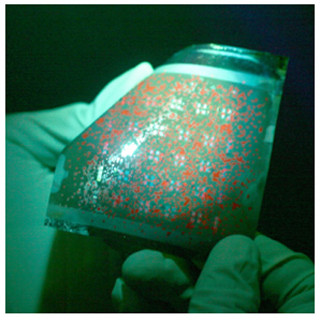

生物から抽出して精製したタンパク質モータをガラス基板の上に吸着させ、この上にタンパク質フィラメントを加えて、エネルギー源であるATPを添加すると、タンパク質フィラメントは、まるで生き物のようにガラス基板上を這い回る。このような実験系を「in vitro 運動アッセイ」と呼ぶ(画像2・上)。

今回の研究では、ダイニンと微小管を使ってこのin vitro運動アッセイが行われた。ダイニンと微小管を使って、ダイニンを吸着させたガラス表面を滑走運動する実験系を作成し、微小管集団の運動を蛍光顕微鏡で観察したのである。

ダイニンの上を微小管が運動していくわけだが、この時の微小管の運動方向はランダムであるため、時々ほかの微小管と衝突してしまう。ただし衝突した微小管同士は、衝突した瞬間に寄り添うように振る舞う(画像2・下)。

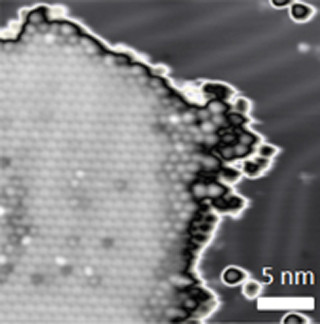

こうしてたくさんの微小管が衝突を繰り返すうちに、運動する微小管が集まってきて、双方向に運動する微小管からできた大きな流れが出現する。開始から10分ほど経つと、突如として大きな渦パターンが出現し、これらが整列することが確認された。この渦1つの直径は平均で400μmほどで、ガラス基板表面(10mm×20mm)を覆い尽くすほどたくさんの渦が一面に出現したのである(画像3・4)。

画像3は、実験槽の表面に微小管の運動軌跡が渦構造を作り出すまでを一定時間ごとに連続して撮影したもの。左下の数字は運動開始時からの時間経過を示し、3分、6分ほどで微小管の束ができ上がり、何本もの水平方向に流れが見えるようになる。

その流れの向きは水平方向から垂直方向に回転を始め(9分~12分)、突然、渦状のパターンが形成されるという具合だ(12分~15分)。なお、個々の微小管はこの図では見えていない。

画像4は、実験槽内全面(10mm×20mm)に形成された多数の微小管の渦を撮影したものだ。それぞれの渦の直径は400μmほどで、隣接する渦は相互作用している。黒く見えるのは、実験槽に入りこんでしまった空気の泡で、この周りには渦が形成されていない。

個々の微小管の運動及び衝突時点での微小管の挙動を解析することで、この現象の背景にある物理的要素が、簡潔な数理モデルにまとめられた。この数理モデルは、集団運動の生成を記述するための最も単純なモデルの1つである「Vicsekモデル」を拡張したものである。

Vicsekモデルは、Tamas Vicsekにより提唱された自己駆動粒子の数理モデルのことだ。粒子の運動速度を一定に保つ、相互作用はすぐ近くの粒子とのみ行うなど、大胆な単純化が行われている。

このような単純化にも関わらず、実験で見られるさまざまな集団運動を記述することができる上、異なる「動くもの」の集団運動の背後に潜む数理構造に近づく手がかりともなっているのが特徴だ。

この数理モデルでは、短時間の記憶(運動方向の偏り)を持つ能動的な粒子が多数存在する系を理論的に構築。この粒子を多数導入し、計算機シミュレーションを実施した。

すると、粒子が十分に多数集まることで、運動様相の記憶が集団として増強され、空間サイズが1000倍も異なる秩序構造、渦列構造が現れることが見出された(画像5)。これはin vitro運動アッセイで得られた自己組織的渦形成と同じものだ。

個々の粒子の運動について見てみると、運動する粒子が持つ記憶(運動方向の偏り)という特性は、運動の向きが同じ方向にそろい寄り添う、あるいは逆方向にそろいすれ違うという相互作用を通じて伝え合っていることがわかった。

寄り添って運動する場合に比べて、すれ違いによる相互作用は、粒子にとって時間的には一瞬のできごとなので、少数の粒子の相互作用においては大きな効果はない。

しかし、多数の粒子が存在する状態においては、すれ違いによる相互作用が記憶情報の交換の点で重要となる。多数の粒子が衝突してすれ違いを続けることで、集団全体としてある種の記憶の共有がなされることとなり、粒子サイズに比べてはるかに巨大な秩序構造が生成するというわけだ。

この渦の配列構造は、構成要素であるタンパク質のサイズより1000倍から100万倍も大きい規則構造といえる。微小管の持つ運動の記憶とも呼ぶべき一時的な運動方向の偏りと、衝突の際の局所的相互作用を規定する単純なルールを仮定した数理モデルは、実験の結果を半定量的に再現することにも成功した。

なお、この自走する粒子の集団運動のモデル化は、避難時や渋滞時の人の集団運動の解析にもつながるものだ。過去には、Vicsekモデルに近い数理モデルを用いて人の集団運動について研究され、例えば、火事などの災害時の緊急避難の解析が行われて、効率な避難方法の提案などがなされた。

また、非常に多くの人間が集まるある種の祭典では、交通渋滞が起こり、圧死などが問題となっている例がある。政府がこの問題解決を数学の専門家に依頼するなど、人間の集団制御に関しては、基礎研究サイドからの成果が期待されているところであるのだ。

そのほか、羊の群れや魚の群れの効率的な制御を行うことで、畜産や漁業などにも有用な知見を与えられる可能性もあると、研究グループはコメント。

さらに、ナノメートルサイズの粒子が動的に1000倍から100万倍のスケールの違う規則構造を作る原理を解明することができれば、分子を用いた情報処理素子などのボトムアップ的構築技術を要する素子開発の開発指針を与えることになるものと考えられるとの見解も出している。