東京大学数物連携宇宙研究機構(IPMU)は、高精度の数値シミュレーションを用いて最新の観測結果と整合するダークマター(暗黒物質)の分布を明らかにし、その分布の裾野は隣の銀河の裾野と重なり合うほどまで拡がっており、さらにはそれが宇宙全体にまで及んでいることが判明したと発表した。IPMU兼東京大学宇宙線研究所の福来正孝氏、同吉田直紀氏、名古屋大学大学院理学研究科兼日本学術振興会特別研究員の正木彰伍氏らの研究グループによるもので、成果は2月10日発行の米天文雑誌「The Astrophysical Journal」に掲載される予定だ。

宇宙を構成する「物質」は星などを形作る通常の物質と、その約6倍もの圧倒的な量の「見えない物質」、つまりダークマターから成り立っている。しかし、銀河の質量をすべて足し合わせても宇宙の大局的な質量の半分しか説明できないという問題が実は残っていた。つまり物質の半分は宇宙のどこにあるのかわかっていなかったのだ。

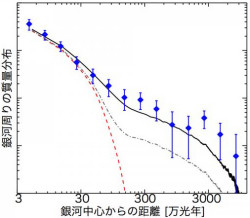

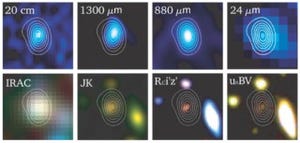

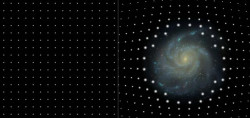

アインシュタインの一般相対性理論によれば、質量のある物質の近くを光が通過する時、光の経路が重力によって曲げられる「重力レンズ効果」現象が引き起こされる(画像1)。ある銀河の近くをより遠方の銀河より放たれた光が通過する場合、重力レンズ効果によって光が曲げられることで、遠方の銀河が明るく見えたり像が分裂したりする。従って、重力レンズ効果を詳しく調べることで、銀河周辺の物質の質量分布を知ることが可能となる。

|

|

画像1。左の図は手前に何もない場合の遠方のクェーサーの見え方を表したもの、右の図は手前に銀河がある場合にその質量による重力レンズ効果を受けた遠方クェーサーの様子を表したもの。手前の銀河のより近くを通して見えるクェーサーは明るく見える。((C)Joerg Colberg, Ryan Scranton, Robert Lupton, SDSS) |

ただし、この効果は1つひとつの銀河に関してはきわめて微小なため、はっきりとは観測できない。それでも膨大な量の銀河の像を重ね合わせて平均化することによって、銀河の周囲の平均的な質量分布を算出することが原理的にはできるのである。

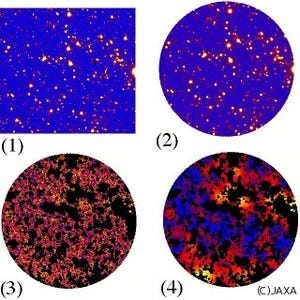

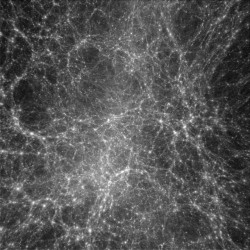

2010年に、トロント大学のBrice Menard博士やIPMUの研究者らで構成されたチームは、「スローンデジタルスカイサーベイ」から得られた高精度のデータベースから、2400万枚の銀河画像を重ね合わせて解析し、銀河周辺の各視線方向に質量がどれほど存在するのかを算出した。そして今回、IPMUと名古屋大学のメンバーよりなる日本の研究チームが高精度の大規模数値シミュレーションを用いて(画像2)、観測された質量分布がいくつかの成分の足し合わせで説明できることを突き止めたというわけだ。

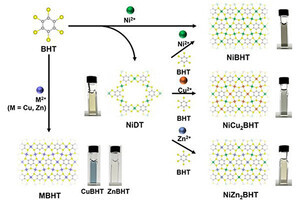

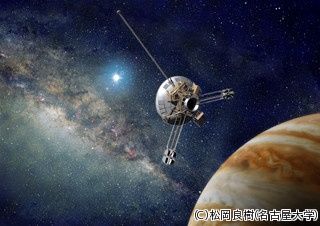

その結果、銀河の質量分布には有限な境界があるわけではないことが判明(画像3)。ダークマターの分布の裾野はゆるやかに無限の彼方にまで広がっており、十分な遠方では隣の銀河の裾野と重ね合わさっていることがわかった。これは、銀河の光を出す成分、すなわち星の分布が有限の範囲にあるのとは対照的だ。

|

|

画像3。コンピューターシミュレーションから得られた暗黒物質の分布。一辺がおよそ1億光年の領域の中での暗黒物質を表しており、図の明るい部分には暗黒物質が集中している。銀河はこのような高密度部にあると考えられる |

さらに詳細な計算からは、銀河の外苑部に広がるダークマター質量は、銀河の全質量のちょうど半分に達することも判明した。この新たな知見により、宇宙の物質の半分がどこにあるのかという謎が解決されたことになったのである。