宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月21日、赤外線天文衛星「あかり」が空の明るさを観測した際に、既知の天体だけでは説明できない大きな明るさのムラ(揺らぎ)があることが確認されたと発表した。宇宙の誕生から約3億年後に宇宙で最初に生まれた第1世代の恒星の集団に起因するものと推測されており、これまでほとんど手がかりのなかった宇宙初期における星生成活動の解明に重要な貢献をなすと考えられている。発見はJAXA宇宙科学研究所名誉教授兼ソウル国立大学客員教授の松本敏雄氏らの研究グループによるもので、成果は11月1日発行の米学術雑誌「The Astrophysical Journal」に掲載の予定。

これまで、マイクロ波宇宙背景放射によって、直接観測される最初の光は、宇宙誕生から約38万年後であることは確認されている。かすかな温度差は確認されているが、現在の宇宙の大規模構造ほど非一様ではなく、ほぼ一様かつ等方だったわけだ。

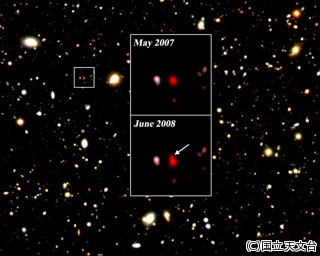

しかし、すばる望遠鏡などの活躍により、宇宙誕生から7~8億年が経った頃にはすでに銀河が誕生しているのが確認されており、38万年後から7~8億年後の間は、「宇宙の暗黒時代」とも呼ばれている。

最新の理論によれば、この暗黒時代に第1世代の恒星が誕生したとされており、非一様な宇宙に進化するきっかけとなったと考えられているが、これらの恒星は非常に暗いため、これまでのところ検出されていなかった。そこで、研究グループでは、第1世代の恒星の集団を背景放射(空の明るさ)として観測する方法を試みたのである。

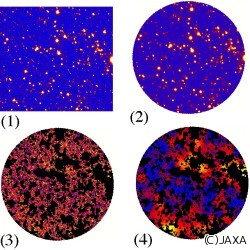

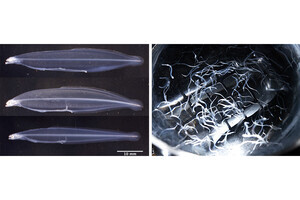

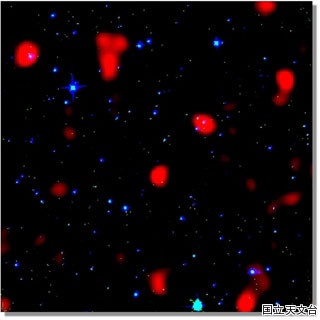

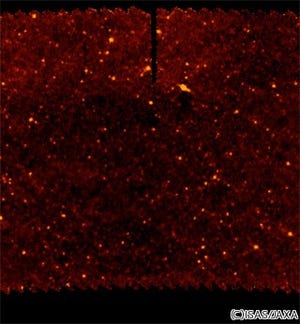

研究グループは、「あかり」を駆使してりゅう座の方向を半年にわたって観測。波長2.4、3.2、4.1μmの3種類で得られた画像から、手前にある天体の光を取り除いたところ(画像1)、その残りとして得られた背景放射成分に有意な揺らぎが見出された(画像2)。

この揺らぎの震幅はかなり大きく、既知の放射成分(太陽系内の塵による黄道光、銀河系内の星の光、遠方の銀河の光など)で説明することが不可能だったのである。揺らぎのパターンは3波長でほとんど同じで、また観測された赤外線のスペクトルは遠方の青い星の光と考えて差し支えないもの。これらのことから、観測された揺らぎは、宇宙第1世代の星の集団の分布によるものと結論づけられたのである。

観測された揺らぎの角度スケールは100秒角(1秒角は1/3600度に相当)より大きく、現在の宇宙の大規模構造(銀河団とボイドが織りなす現在の宇宙の非一様な構造)に相当する大きさだ。この角度スケールは、宇宙最初の星が暗黒物質の密度の高いところで形成されたという理論的予測とも一致する。これらの結果は、宇宙誕生から約3億年ごと想定されている宇宙第1世代の恒星が生成された時期に、すでに大規模構造が存在していたことを示すこととなった。

この種の観測はこれまでにも試みられてきたが、ハッブル宇宙望遠鏡の場合は観測領域が狭かったり、スピッツァー宇宙望遠鏡の場合は長い波長での観測に限られていたりしたため、明確な結論を得られていなかったため、今回の画像は大規模構造を直接的に示すはっきりした初の画像となった。

1995年に打ち上げられた「スペースフライヤーユニット」に搭載された赤外線望遠鏡「IRTS」による研究グループの観測でも、宇宙第1世代の恒星に起因すると思われる背景放射成分を検出していたが、今回の結果は揺らぎを測定することにより、観測的に第1世代の恒星の存在を確実にした形だ。

今回の観測結果は宇宙の暗黒時代を調査する上で極めて重要な情報であり、第1世代の恒星の形成と進化、大規模構造の形成などの研究に大きな影響を与えるものと考えられている。