高輝度光科学研究センター(JASRI)は1月23日、北陸先端科学技術大学院大学や香川大学、秋田大学、スペイン・バスク州立大学らと共同で、金にこれまで検出されていなかった新たな磁気的性質があることを発見したことを発表した。発見はJASRI利用研究促進部門の鈴木基寛主幹研究員らの国際共同研究グループによるもので、成果は米科学雑誌「Physical Review Letters」オンライン版に日本時間1月25日に掲載された。

金は古くから研究されてきたこともあり、その物理的・化学的な性質はよく理解されている。錆びにくく酸などにも侵されにくく、そして軟らかくて加工しやすい、電気をよく通す、などといった性質から工業的にも多彩な応用が展開されている。

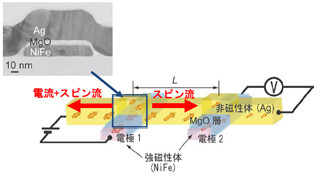

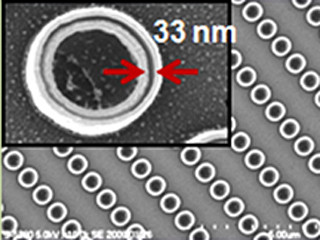

特に近年はハイテク材料としての利用が注目されており、鉄やコバルトといった磁性体と組み合わせることで磁気記録材料としての応用も検討されてるところである。さらには、金をナノサイズの粒子にすると強い磁性を持つことが最近の研究で明らかになり、学術的にも応用の面でも興味を持たれている次第だ。

しかし、単体の金は代表的な「反磁性体」(反磁性とは、物質に磁場を加えた時に外からの磁場と反対方向に磁化が生じる現象のこと)として知られており、それ自身では磁石となるような強い磁性は持たないと考えられてきた。なぜ磁石の性質を持たない金がナノサイズになると磁石になるのかはこれまで未解決だったが、今回の研究によってその謎を解き明かされたのである。

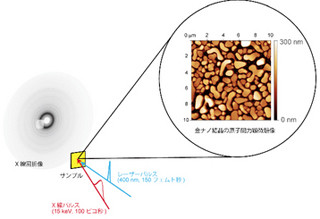

今回の研究では、マクロな大きさを持つ単体の金でさえも、常磁性といわれる明確な磁気的性質を持つことを明らかにした。大型放射光施設「SPring-8」では、放射光X線を物質に照射してそのX線吸収量(吸収スペクトル)を測定することで、試料の磁性を評価することが可能となる。

その測定は、磁性材料ビームライン「BL39XU」の「円偏光」(電界や磁界が螺旋状に回転しながら伝わる電磁波のこと)を用いており、「X線磁気円二色性分光測定(XMCD)」と呼ばれる。XMCD測定法の1つ目の特徴は、高感度に微弱な磁気信号を測定できることで、その検出感度は高く、鉄の磁性に比べて10万分の1の大きさの信号まで検出を行える。

また、この手法のもう1つの特徴は、強磁性や常磁性といった電子スピンの関与する磁気的状態にだけ感度があり、反磁性の状態は検出されないこと。放射光以外の従来の測定法では、すべての種類の磁気信号を区別せずに測定してしまうため、金の磁気的応答の内で最も大きな反磁性信号しか検出できなかった。しかし、放射光を使った高感度XMCD測定により、反磁性信号に邪魔されることなく、より微弱な常磁性信号も確認できるようになったのである。

なお電子スピンとは、電子の1個1個が持っているミクロな磁石としての性質のことで、簡単にいうと電子の運動のことだ。磁性を持たない物質では、電子スピン=ミクロ磁石の向きがそろっていないため、磁石の性質は平均化されてゼロとなって、表には現れないという理屈である。磁性体では、一定の数の電子スピンが同じ方向にそろっているため、電子の持つ磁石の性質がマクロな大きさにまで現れるというわけだ。

また、電子が原子核を周回する際の軌道運動もミクロ磁石として寄与する。スピンに対する軌道運動の割合が大きいと、その物質の磁化が特定の方向に向きやすくなる仕組みだ。この性質を磁気異方性と呼び、磁気記録材料において重要な性質である。

実験で得られたスペクトルの解析によって、金の磁気的状態の詳細な情報が得られた。具体的には、金は本質的には外から加えた磁場と同じ方向に磁化すること、その磁化の大きさは磁場に対して完全に比例して変化することがわかった。

また、摂氏20℃から-271℃まで試料の温度を変化させても、その磁化の大きさは変化しないという結果も得られた。これらの情報から、金は「パウリ常磁性」という、金属に特有の磁性を示すことが判明したというわけだ。

さらに、磁性のもとになっているのは、金の5d軌道の伝導電子であること、電子のスピンと電子の軌道運動の両方が磁性に寄与していることも明らかとなった。軌道運動の成分の割合はスピン成分に対して30%ほどの大きさであり、その割合は鉄などの磁性体と比べて10倍も大きく、金という物質に特徴的な性質であることもわかったのである。

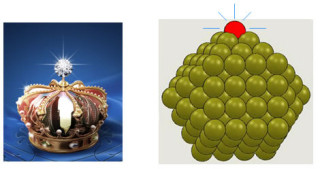

ナノ粒子の金についても同様の解析を行ったところ、やはり軌道運動による磁性の成分が30%あり、単体の金の結果とよく一致した。この一致から、電子の軌道運動は、電子スピンを特定の方向に向かせる作用を持つため、大きな軌道成分がナノ粒子の強い磁性の起源の1つであることが確認されたというわけだ。ナノ粒子の金が強い磁性を持つ理由は、金という物質そのものに存在する隠れた磁気的性質にあったのである。

金の常識的な特性として、教科書にも反磁性体として記されてきたが、今回の発見はこの常識に一石を投じる形だ。しかも、金ナノ粒子の磁気的性質にはまだ解明されていない部分があり、今回の成果によってその理解が進むものと、研究グループでは期待を示している。

これまでのナノ粒子の研究では、粒子の大きさ、結晶構造や粒子の形状、粒子の表面原子の性質、あるいは粒子の周りに配位した有機分子との作用に注目して、その磁性が議論されてきた。今回発見された電子の軌道運動という金自体が持つ性質を考慮に入れることで、ナノ粒子の磁性解明の大きな手がかりが得られる可能性があるという。

さらには、金だけでなく白金など貴金属のナノ粒子の磁気的メカニズムに対する理解が促進されることも考えられ、将来的にはこれらのナノ粒子を記録単位とした超高密度磁気記録への応用も期待されると研究グループではコメントしている。