島津製作所 田中最先端研究所の佐藤孝明 グループリーダーを中心とする研究グループは 米国のDaniel J.Capon氏らと共同で、抗体が持つ「抗原との結合能力」を100倍以上向上させる基礎技術を開発したことを発表した。同成果の詳細は、2011年11月11日に日本学士院発行の英文学術誌「Proceedings of the Japan Academy, Series B」のオンライン版で公開される。

同研究では、世界最高性能の次世代質量分析システム開発を目指して、臨床検体などを用いてタンパク質などの構造解析を行う際に必要となる前処理法の開発などが進められている。特に、多種多量に存在する分子の中から、抗体を用いて微量ターゲット分子のみを特異的に選択する「フィッシング」を行い、次世代質量分析システム全体の感度を1万倍に向上させるための前処理法の開発を目指しているが、これまで使われていた抗体は、生体が作り出したものや生体関連物質を用いて構造を多少変化させたものが大部分で、これらの場合、抗体のヒンジ部に自由度がほとんど無いため、抗原を捕捉する能力が限られていた。また、すでに同社では、抗体ビーズと質量分析装置を用いた高感度測定法の開発に成功しているが、その感度はターゲット分子への抗体結合能力に依存するため、従来法による抗体作成法ではなく、より高感度の抗体を得るための画期的試験管内抗体合成法の開発が望まれていた。

|

|

図1 「フィッシング」の概念図。上図は、抗体と抗原の関係を「フィッシング」に例えている。すなわち、多くの雑多な魚(タンパク質などの化合物)の中から、特定の注目する魚(抗原)のみを釣り上げるため、特別な釣り針とエサ(抗体)を用いる |

質量分析システムを用いて、生体試料中のペプチドを高感度で効率良く検出するためには、次世代前処理法の開発が重要となる。例えば生体試料中の目的ペプチドを濃縮するためには、リン酸化ペプチドに注目したモノクローナル抗体を用いる濃縮精製法があるほか、安定同位体を用いて発現タンパク質を標識し、ディファレンシャル解析(サンプルごとのデータ比較解析)を行うことで、より定量的に解析する方法などもこれまでに開発されてきた。

今回の研究では、抗体のFab領域(Y字型の"V"の部分)に相当するペプチドとして 化学合成したベータアミロイドを用い、動物細胞で作成したFc領域(Y字型の"I"の部分)との間を、人工関節に相当するバネ状構造を持つ非ペプチドをリンカー(ヒンジ部に相当する)として試験管内で結合させた。合成された「ベータアミロイド/非ペプチドリンカー/動物細胞で作成したFc領域」と呼ぶ合成化合物を質量分析装置(MALDI-TOF-MS)で確認した結果、「Fab領域/ヒンジ部/Fc領域」という抗体の化学構造を備えていることが確認できた。

その後、ベータアミロイドに特異的に結合するモノクローナル抗体(6E10)との結合能力を表面プラズモン共鳴法で調べると、結合能力が100倍以上向上していることが判明。ヒンジ部の自由度が増すことによって抗原を幅広い「面」で捉えることができ、捕捉効率が高まった結果と考えられるという。

これは、「抗体のヒンジ部を非ペプチドに置き換える」ことで、抗体のFab領域を伸張性も含むフレキシビリティの高い「可変抗体」に変換することに成功したもので、その化学構造は質量分析装置(MALDI-TOF-MS)によって評価できることも明らかとなった。

|

|

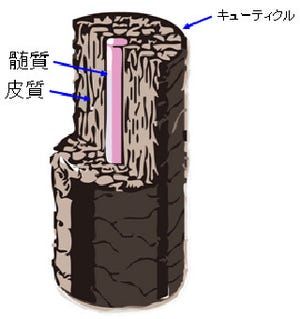

図2 従来の抗体と今回開発した「可変抗体」との違い。従来の抗体(左側)は ヒンジ部に自由度がほとんど無く、抗原を いわば「点」で捕まえていた。それに対し「可変抗体」(右側)は、ヒンジ部にバネ状の人工物を挿入することにより、ヒンジ部を頂点とした回転運動(と伸縮)が可能になり、抗原を面(立体)で捕捉できるため、捕捉効率が向上できる |

同成果は、将来的には、新たな「可変抗体」を用いた前処理法と最先端質量分析装置との組み合わせで、血液1滴から がんや成人病などを早期発見できる画期的診断システムの構築に貢献できるものと考えられるほか、近年注目されている「抗体そのものを薬として用いる」抗体医薬の原料として使用することで、すでに医薬品や診断キットとして用いられている抗体の「抗原に対する結合能力」を向上させることが期待されると研究グループでは説明している。