東京工業大学(東工大) の研究グループは、合成生物学の手法を用い、生命の発生や人工多能性幹細胞(iPS)化を表す「地形」を細胞内にプログラミングし、細胞の状態変化をデザインする新規手法を打ち立てることに成功し、生きた細胞内に、人工的に組み合わせた遺伝子のネットワークを導入し、この細胞が細胞内・細胞間の遺伝子相互作用の結果により多様な細胞へと、設計通りに分岐していくことを確認した。同成果は、同大大学院総合理工学研究科の木賀 大介 准教授と関根亮二 院生らによるもので、「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」(オンライン速報版)に2011年10月24日(米国東部時間)の週に公開される予定。

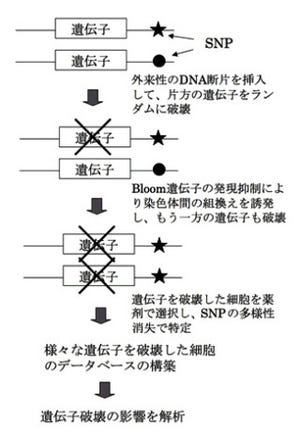

生命の発生や再生プロセスにおいて重要な、細胞内・細胞間の遺伝子相互作用によって生じる細胞種の多様化は、下に行くほど溝の数が増えていく坂道を玉が転がる様子で抽象的に解釈されている。この坂道は「ワディントン地形(Waddington's landsape)」と呼ばれ、最上部が受精卵、最下部のそれぞれの溝が、筋肉や神経など安定な細胞状態に対応している。

|

|

図1 Waddington's landsape。1つの細胞から、神経細胞、筋細胞など多様な安定状態へと細胞が分化する過程を示す。細胞の分化は、下るほど溝の数が増えてゆく地形の上を玉が転がることで表現されてきた。この図において、細胞のiPS化とは、山を下りきった(分化しきった)細胞がもう一度上に登ることに相当する |

地形モデルは、複雑な生命現象を把握するために有用であり、京都大学の山中伸弥教授はiPS細胞の概念を説明するために、この地形上を玉が登っていく図を示しているが、実態は解明されていなかった。「地形」の単純な概念に対して、天然の細胞種の多様化に関わる遺伝子数は膨大で、細胞種の多様化に関わる遺伝子ネットワークのうちどこがコアな部分なのかを調べるのは困難であるため、細胞の状態変化をデザインすることも難しかった。

近年研究が進められている「合成生物学」と呼ばれる研究手法は、自然現象を司る遺伝子ネットワークのコアな相互作用を調べるための有力な手法であり、その研究過程で、自然現象における相互作用を再構成した規模の小さいシステムである人工遺伝子ネットワークが構築される。今回の研究では、細胞間の相互作用を変化させる実験操作が「地形」に与える影響を考慮することで、細胞集団の運命をデザイン通りに変化させることができることを確認した。

具体的には、均一な細胞集団が「ワディントン地形」上を転がる玉のように2つの細胞種に多様化する機能を、4つの遺伝子からなるシンプルな人工遺伝子ネットワークを設計し、これを生きた細胞に導入することで実装した。

転がる過程で、細胞同士は自らが生産する細胞間通信分子(AHL)によって相互作用を行うように設計。同ネットワークの機能は、2つの遺伝子を利用した細胞間通信と、さらに別の2種類の遺伝子(LacI、CIts)による細胞内での相互抑制から構成される。

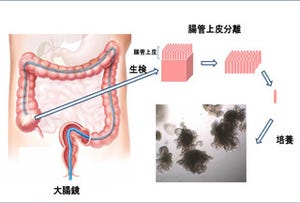

この結果、同一の遺伝子セットを持つ細胞が、細胞間通信分子を生産する「high状態」と、わずかしか生産しない「low状態」の2つの細胞種に多様化できる。今回は、各細胞種の認識のために、low状態の細胞が緑色蛍光タンパク質(GFP)を生産するように人工遺伝子ネットワークを設計。同細胞集団について、low状態だけであったのが、high状態とlow状態という2つの細胞種を含む集団へ変化することを実験で確認した。

|

|

図4 実験による多様化の確認。今回、研究グループが開発した人工遺伝子ネットワークはlow状態の細胞がGFPを生産するように設計されている。low状態にリセットされた細胞集団は設計通りGFPを多く生産した後、中間状態を経て、low状態と、GFPをほとんど生産しないhigh状態とに多様化した |

今回の研究では、試験管内の細胞数を変化させる操作が、細胞間の相互作用の結果を表す「地形」の傾きを操作することに対応する。これは、この細胞数の変化が、試験管内全体での通信分子の生産速度の変化に対応し、この通信分子の生産速度が地形の縦方向の傾きに対応するためだ。

「地形モデル」は、この傾きの操作によって多様化後の細胞種の比率が変化することを示しており、実際に細胞数を変化させたところ、多様化後の細胞種の比率を、モデルの予想通りに操作することができ、この結果から、天然の細胞種の多様化に関わる遺伝子ネットワークのコアなネットワーク構造の候補の提案が行われた。

今回の研究で構築した人工遺伝子ネットワークを持つ細胞でみられた、多様化後の細胞種の比率が細胞数に依存するという相関は、発生中の胚におけるコミュニティ・エフェクト(Community effect)でもみられる。近年では、ES細胞の分化比率も、細胞数に依存してしまうことが発見されており、今回の人工遺伝子ネットワークは4つという少数遺伝子から構成されるため、同じネットワーク構造を、発生や再生過程で働いている遺伝子群の中から見つけだすことができることから、発生や再生過程での細胞数に依存した現象に関する新たな知見を得ることと、この知見を活用して細胞の分化比率の操作が可能になることが期待されると研究グループでは説明している。

なお、合成生物学での人工遺伝子ネットワークの構築によって、細胞内・細胞間の相互作用をプログラミングすることにより、微生物を用いた有用物質生産や、再生医療やiPS細胞の活用に向けた幹細胞の分化誘導などが可能になると期待されており、今回開発された人工遺伝子ネットワークでは、遺伝子型が同一な細胞集団における細胞種の比率を制御することができ、こうしたな集団レベルでの挙動制御を伴う分業システムを実現することで、産業・医療応用における重要な役割を果たすことが予想されるという。例えば、薬剤や燃料などを微生物で作成するには、複数段階の反応が必要となるが、1つの細胞ですべての反応を行うよりも、複数種類の細胞で分業を行うことが望ましいと考えられているほか、薬物動態予測のために、iPS細胞から試験管内で微小肝組織を作成する際にも、細胞種の比率制御が重要になってくる。また、、「地形」に基づいたプログラミングの考え方を、ES細胞やiPS細胞を助ける細胞のデザインに活かすことで、再生医療に貢献すると期待されるという。