国立情報学研究所(NII)の越前功准教授は、ディスプレイに表示された情報の盗撮を防止する新技術を開発した。同技術は、NIIが2009年9月に発表した人間とデバイスの感度の違いを利用した映画盗撮防止技術を応用し、人の視覚に影響を与えない近赤外線ユニットを既存のディスプレイに設置することで、ディスプレイに表示された情報の盗撮を防止するというもの。

個人情報・機密情報の漏えい防止や、画像・映像コンテンツの著作権保護のために、暗号を用いた不正コピー防止技術が広く利用されているが、デジタル情報をディスプレイやスクリーンに表示して一旦アナログ化し、表示されたアナログ情報をデジタルカメラで撮影することで、暗号を無効化してしまう問題(アナログホール問題)が指摘されている。

特に映画館のスクリーンに表示された映像をデジタルカメラで盗撮し、海賊版や動画配信サイト上で違法に販売・公開する著作権侵害の事案が多発しており、映画盗撮による損害額は国内だけで年間約180億円といわれている。また、医療施設の職員が患者履歴を表示したディスプレイをデジタルカメラで撮影し、撮影画像を外部への発表資料に許可なく用いる個人情報漏えいの事案も発生している。さらに、今後の表示装置や撮影装置の機能向上により、盗撮画像の高品質化が進むことが懸念されている。

2009年にNIIが開発した技術は、スクリーンに表示された映画の盗撮を防止するもので、人間と撮像デバイスの分光感度特性の違いに着目し、人の視覚に影響を与えずに撮影映像にノイズを付加する近赤外線光源を既存の映画用スクリーンの背面に設置することで、デジタルカメラに新たな機能を追加することなく、スクリーンに表示した映像の盗撮を防止するというもの。今回は、同技術をディスプレイの盗撮防止に適用するもので、スクリーンに適用した技術と同様に、既存のディスプレイに盗撮防止ユニットを設置するだけで、デジタルカメラに新たな機能を追加することなく、ディスプレイの盗撮による画像・映像コンテンツの著作権保護や機密情報・個人情報の漏えいを防ぐことが可能となる。

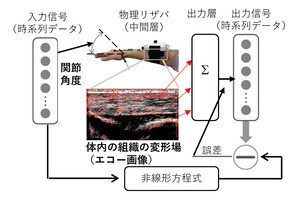

光に関する標準仕様を勧告する国際照明委員会(International Commission on Illumination)によると人間の可視域は、波長380nm~780nmだが、デジタルカメラに用いられるCCDやCMOSなどのイメージセンサは感度維持のために可視域外を含む広い領域(約200nm~1100nm)に感度を有している。同技術では、人の視覚には影響を与えずに撮影映像にのみノイズを付加する近赤外線光源を映画用スクリーン背面の画面中央部分に設置することで、既存のデジタルカメラで撮影した映像や画像の品質を劣化させることが可能だ。映画用スクリーンは、音響と映像を一体化させるために、スクリーンに直径約1mmの無数の穴(サウンドホール)が開いており、このサウンドホールを活用することで、スクリーン自体を加工することなく組み込むことが可能なほか、Bartley効果に基づいて赤外線光源を10Hz近傍で点滅させることで、盗撮映像に対する妨害効果を高めていた。

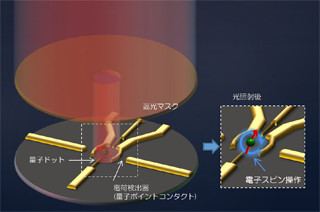

今回開発された盗撮防止ユニットは、既存のディスプレイの前面に設置するだけで、ディスプレイの通常の視聴には影響を与えずに盗撮を防止することができるようになる。

デジタルカメラでこのユニットを設置したディスプレイを撮影すると、撮影画像の全面に近赤外線によるノイズが付加され、ディスプレイに表示された情報の可読性が低下する。

具体的には、ユニット上部と下部に、赤外LED(ピーク波長870nm)と赤外LEDの可視域成分をカットする可視光カットフィルタを設置しているほか、ユニット中央部にハーフミラーを設置し、ディスプレイの表示画面の全面に近赤外線を付加している。

なお、同盗撮防止ユニットは、ディスプレイに表示された機密情報や個人情報の漏えい防止用途だけではなく、美術品や工場内設備などの実物体の盗撮防止用途にも適用可能だという。