これまでに投入されたロボット

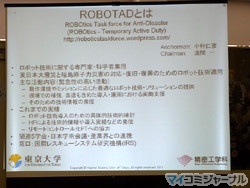

東京大学の淺間一教授からは、福島第一の災害対策ならびにロボットの導入状況などに関する報告があった。淺間教授は東日本大震災を受けて3月31日に設立された「対災害ロボティクス・タスクフォース(ROBOTAD)」のチェアマンを務めている(ROBOTADはロボット技術の研究者らで構成される有志の団体)。

淺間教授によれば、福島第一の原発災害に対して、政府はすでに

- 放射線遮蔽・放射性物質放出低減対策

- 放射線燃料取り出し・移送

- リモートコントロール化

- 長期冷却構築

- 放射性滞留水の回収・処理

- 環境影響評価

という6つの特別プロジェクトチーム(PT)を立ち上げているという。淺間教授はこのうち(3)のリモコン化PTのメンバーとして、ロボット技術の活用を検討している。

福島第一にまず導入されたロボットは、無人化施工機械(遠隔操作の重機)である。建屋周辺の瓦礫を撤去するため、4月6日から作業を開始したもので、バックホウ、クローラダンプ、オペレータ車、カメラ車などで構成されるシステムが2系統投入されている。これらは大成建設、鹿島建設、清水建設JVによるもので、機械は日本製だという。4月21日までの時点で、累計でコンテナ40個分の瓦礫を撤去した。

次に投入されたのが小型の無人ヘリコプター「T-Hawk」だ。4月10日に初めて導入され、原子炉建屋やタービン建屋などを上空から撮影した。これは米国製だ。

そして4月17日と18日には米iRobotの「PackBot」を導入。原子炉建屋内に入り、放射線量・温度・湿度・酸素濃度などの測定を行った。PackBotは軍事用に開発された多目的ロボットで、すでに戦場などで数千台の導入実績がある。

Quinceの出番はあるのか

なぜ日本のロボットではなくて、米国のロボットだったのか。これについて、田所会長は「PackBotはイラクやアフガニスタンでの実績がある。実績があるものから導入するのは当然の選択」と語る。「ただ実績があるもので対応できない事態になったら、実績がなくても出番が来る可能性がある。我々はそういう立場」だという。

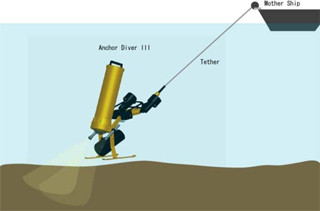

では実際に、日本のロボットはいつ投入されるのか。淺間教授は、「最終的に判断するのは現場(東電)になる」としつつも、「おそらくQuinceも近いうちに導入されることになると思う」と述べる。田所会長も「我々は原子炉建屋の2階以上や地下を見るのが重要と予想している。その予想通りであればQuinceが使われることになるだろうし、外れれば使われないかもしれない」と見る。

今後投入が決まれば、3日程度の訓練を行うことで、現地で操縦できるだけの能力が身に付くという。状況は日々変わっており、現時点で投入時期の予測は難しいが、「外国のロボットでも日本のロボットでも構わない。適材適所で使って欲しい」と田所会長。例えばQuinceは扉を開けるようなことはできないが、PackBotなら可能。今は"ロボット大国"のプライドがどうのという時期ではない。競争よりも協力で事態に対処することを望みたい。