インターワイヤードが運営するネットリサーチのDIMSDRIVEは4月11日、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県を除くモニター9,948人を対象に実施した「東日本大震災」に関するアンケートの結果を発表した。同調査では、震災後の品不足や計画停電下での生活状況などについて聞いている。

東日本大震災が発生した年3月11日以降に日常生活で困ったことを尋ねたところ、全国で最も多かった回答は「水・食料が入手しにくい」(24.4%)だった。これに、「懐中電灯・ラジオ・電池が入手しにくい、入手できない」(22.2%)、「ガソリン・灯油が入手しにくい、入手できない」(19.9)が続き、店頭での品不足による項目が上位を占めた。

1都7県(東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・山梨・静岡)に住む回答者に計画停電について尋ねたところ、全体では、67.3%の人が停電対象エリアに住んでいると回答し、41.7%が停電が実施されたことがあると回答した。対象エリアに住む人の、停電が実施された経験がある人は62.0%となっており、 1都7県全体では4割が、対象エリア内では6割が、停電を経験しているという結果となった。

対象エリアに住む人の停電を経験している率は都・県によって差が出ている。対象エリア内での停電経験率が最も高いのは静岡県で97.1%。これに群馬県(93.7%)、栃木県(88.0%)が続いた。神奈川県では6割程度、23区以外の東京都、千葉県、荒川区・足立区では5割台となっている。

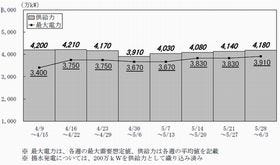

|

あなたの自宅は「計画停電」の対象ですか? 資料:DIMSDRIVE |

対象エリアに住んでいる人に計画停電による生活時間の変化について聞いたところ、7割に『生活時間・スケジュールに変化が出た』ことがわかった。変化の内容としては、上から、「夕食の時間帯」(30.9%)、「家事をする時間帯」(30.6%)、「入浴の時間帯」(26.8%)、「就寝時間」(24.4%)と続いた。

「計画停電によって困っている事」では、「直前にならないと停電の有無が分からない」(44.0%)という回答が最も多かった。以下、「お店が閉まってしまう」(38.8%)、「部屋が寒い(暖房を使うことができない)」(34.5%)、「電車・バスの運休/ダイヤ乱れ」(31.6%)と続いた。

停電の対象になっていない東京21区(荒川区・足立区除く)などでも計画停電を実施するべきかどうかを尋ねたところ、1都7県では、33.5%が「近県と同じ条件で計画停電を実施すべきだと思う」と回答。また、40.2%が「条件の範囲内で、ある程度計画停電を実施したほうが良いと思う・実施エリアを増やしたほうが良いと思う」と回答した。

停電の経験別で見たところ、「停電経験者」→「対象エリア在住:経験無」→「エリア対象外」の順に、肯定派が減って行き、否定派が増えている。その理由について自由回答で尋ねたところ、不公平という言葉は理由を記入した人の4人に1人が使用しており、区割りに「不平等・不公平」を感じている人がかなり多かった。一方、都心部を停電にすることについて、首都機能の停止・経済機能の停止・人口の多さによるトラブルなど、懸念や不安を感じている人も多かった。

|

東京23区など、被災地以外で停電対象になっていないエリアも、計画停電を実施するべきか? 資料:DIMSDRIVE |