物質・材料研究機構(NIMS)は11月22日、大面積導電性基板上に金ナノ粒子を等間隔で緻密に配列することで、近接場光源の大面積化に成功したことを明らかにした。

近接場光は回折限界を超える分解能を可能とし、50nm程の分解能を持つ近接場光顕微鏡の原理となったキーテクノロジー。高分解能達成を意識した顕微鏡技術やナノ造形技術が先行していたため、ナノメートルスケールの点光源が主流となっており、点光源の大きさは10nmの金属ナノ粒子に発生する場合には、表面近傍に10nmに広がりで覆ったものとなり、懐中電灯の光の拡がりを10cm程度とすると、1億分の1の小ささとなる。光としての近接場光は量子物理、化学、通信などにも広く応用されるが、光センサ、太陽電池、光化学などには平方センチメートルから平方メートル程度の大面積の実用光源が必要になり、これまでファイバプローブ先端の開口部や、鋭利な金属先端で発生させていた近接場光をいかに大面積化するかが課題となっていた。

今回、研究グループは、10兆個のナノスケールの点光源(直径10nmの金ナノ粒子)を1平方センチメートルの基板上に2次元的に並べる事で、この大面積化の課題を解決。近接場光源の面積をさらに平方メートルへと拡張することも可能とした。

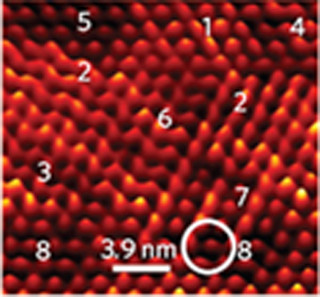

粒子を並べる手法として、有機分子(アルカンチオール分子)で表面修飾した金ナノ粒子同士が自動的に自己組織化する現象を基盤技術として利用した。有機分子の分子間力によりナノ粒子間の距離は一定になるほか、基板表面を粒子と結合できる有機分子(アルカンジチオール分子)で修飾しておくと、基板表面とナノ粒子との間を化学結合で固定化できる。

研究グループが研究開発に一番時間を費やしたのは、自己組織化による金ナノ粒子配列をいかに緻密に達成するかであり、最終的な技術として、自己組織化手法を基盤技術として、電気泳動法と溶媒蒸発法を組み合わせたものになった。有機分子(アルカンチオール分子)で表面修飾した金ナノ粒子コロイドをヘキサン溶媒中に入れ、基板となる導電性基板をカソードとして、炭素電極をアノードとして電極間距離1.2mmの間に電圧1Vをかけた。この状態では、金ナノ粒子コロイドが電界移動して導電性基板へと誘導され、さらに溶媒蒸発により過飽和状態になった固液界面で金ナノ粒子の自己組織化が起きる。溶媒蒸発によって固液界面は下がって来ながら導電性基板表面全体に金ナノ粒子配列が形成される事になる。

|

|

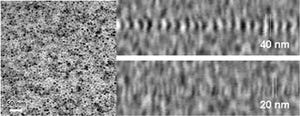

金ナノ粒子を並べた試料の走査電子顕微鏡像。10nmの大きさの金ナノ粒子を有機分子(ドデカンチオール)で修飾したものを使って新手法で作製した配列の走査電子顕微鏡像。基板全体に2次元配列が理想的に並んでいるわけではないが、1つの金ナノ粒子に注目すると3~4個程度の隣接粒子までは同じ距離と構造の2次元配列になっている |

今回の成果は、近接場光源を大面積化できることを証明した初めての例であり、近接場光源を実用デバイスへ応用するためのブレークスルーとなり、光としての近接場光の太陽電池、光センサ、バイオセンサなどへの応用展開が期待されると研究チームでは説明している。

また、今回用いたプロセスは、従来の薄膜プロセスの主流である大型の真空装置や高価な成膜装置を必要としない低コスト、低環境負荷プロセスを実現しており、室温溶液中で大面積近接場光源を作製することができる。作製できる面積は溶液を入れる容器の大きさでほぼ決まり、それ以外の制約は無いため、原理的には1平方メートル程度の大面積近接場光源も実現可能であり、作製後必要なアニール温度も約50℃と低温であることが特徴となっている。