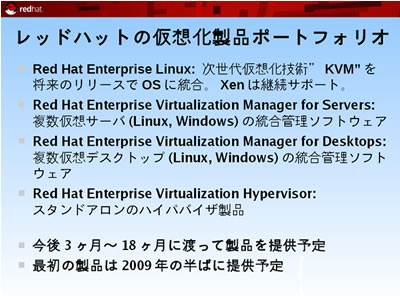

中井氏には、先述のリリース予定プロダクト4製品について説明してもらったので、以下、簡単に紹介していこう。

RHEL 5.4

まずは、RHEL 5.4から標準で搭載されるKVMから。

Red Hatでは、仮想化について、「IAサーバの世界で今後1~3年の間に急速に普及していく」(中井氏)と予測しているという。しかも、「OSの基本機能の1つとして組み込まれていくもの」(中井氏)であり、数年後には"あって当然"というレベルまで一般化するとの見解を持っている。

その根拠となっているのが、LinuxカーネルへのKVM標準搭載だ。これまで、Linuxカーネルと仮想化ソフトは別々に開発され、ディストリビュータがそれらをマージして提供していたが、Linuxカーネルに標準搭載されたことにより、すべてのLinuxに仮想化機能が組み込まれることになる。しかも、KVMはLinuxの一部として開発が進められ、さまざまなディストリビューションで幾多のテストが実施されることになるため、品質面でも疑う余地がなくなるはずだ。

中井氏は、こうした点を説明したうえで、KVMを「現在仮想化未導入の残り80%の層へ普及させるのに最適な技術」と評した。

なお、KVMが搭載されることになったRHEL 5.4だが、これまで同様Xenのサポートも継続して行われるので、既存のXenユーザーも安心してほしい。

RHEVH

RHEVHは、先述のとおり、KVMをベースにしたハイパーバイザーだ。VMwareの「VMware ESX」、「VMware ESXi」に相当する製品になる。

同ハイパーバイザーは、RHELのカーネルとKVMを組み合わせるかたちで開発されている。高いスケーラビリティを備えており、96コア/1TBメモリーのホストに対応、1つの仮想マシンに64GBのメモリと最大16個の仮想CPUを割り当てることができる。また、64MBとフットプリントが小さいほか、Red Hatが中心となって標準化を進めている仮想マシン向けAPI「libvirt/CIM」が利用できるといった特長も備える。

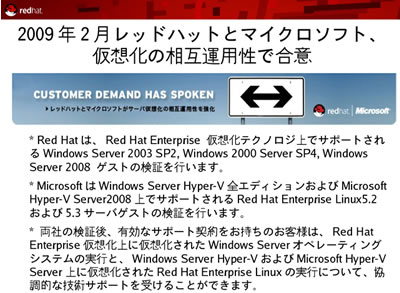

さらに、同社は、今年2月にMicrosoftとの間で仮想化の相互運用保証で合意しており、「Red Hat製ミドルウェア上でのWindows利用、Hyper-V上でのRHEL利用、に関しては両社で動作を保証し、問題発生時には協力して解決することになっている」(中井氏)という。こうした、運用面のサポートも大きな特長の1つに数えられるだろう。

RHEVMD / RHEVMS

Qumranet買収の成果のうち、もっともわかりやすいものが、RHEVMDおよびRHEVMSの提供だろう。

RHEVMDは、仮想デスクトップ環境を実現する製品で、Solid ICEをベースに開発されている。先述のとおり、SPICEという独自プロトコルを使用しており、高品質のビデオも高速に表示することができる。加えて、「管理機能も優れている」(中井氏)と言い、グラフィカルで操作性の高い画面が用意されている。

そして、その操作性の高いRHEVMDと同一のインタフェースで仮想マシンの監視/管理も行えるようにしたのがRHEVMSである。RHEVMDとRHEVMSを両方導入すると、デスクトップもサーバも同じ画面上で管理できるようになる。

もちろん、インタフェースだけでなく、細かな管理機能の開発にも力が入れられており、VMware VMotionのように、GUI上で仮想マシンの実行環境を移すことができる機能や、仮想マシンに対してCPU使用率の閾値を設定しておき、それを超えた場合に自動的に他サーバへ移す機能なども搭載されている。

KVMをビジネスにどう活かす?

さて、以上のように、Qumranetの技術/プロダクトをまとめて手に入れたRed Hatだが、最大のねらいはやはりKVMにあったはずだ。

とはいえ、Linuxカーネルに組み込まれているということは、RHELに限らず、どのディストリビューションにも標準で搭載されるということである。そのような状況にあるKVMを、Red Hatはどうビジネスにつなげていこうとしているのか。

この点について中井氏に問うと、「KVMは、仮想化における共通のエンジンのようなもの。Red Hatは、それを操作するためのハンドルやブレーキにおいて質の高いものを提供し、差別化を図っていく」と説明。そして、「その例が、RHEVMDやRHEVMS、RHEVH」なのだという。

すなわち、仮想化の争いがKVMという"土俵"の上で行われる状況を作り上げ、市場を抜本的に変えていこうというわけだ。このあたりは、オープンソースのビジネスで成功した数少ない企業の1つであるRed Hatならではの戦略と言えるだろう。

こうした戦略がどのような結果をもたらすのか。今後の仮想化市場、そしてRed Hatの動向を見守りたい。