天体観測機や人工衛星、観測プロジェクトには、よく歴史上の偉大な天文学者の名前が付けられる。NASAが誇るハッブル天体望遠鏡やチャンドラX線観測衛星、土星観測機のカッシーニなど、数を上げればきりがない。

そしてあまたいる先人たちの中でも、多大な業績と一途な研究スタイルが時代を超えて多くの人々の共感を呼び、「天文学の父」と称される人物がガリレオ・ガリレイだ。今年、2009年はそのガリレオが天体望遠鏡を作り出してから400年目にあたる。自らの手になる望遠鏡でガリレオは月のクレーターや"海"を発見し、翌1610年には木星の衛星を見つけた。これらの衛星群は今も「ガリレオ衛星」と呼ばれているのは周知の通りだ。

ガリレオの望遠鏡は、当然ながら、地球上で人間の目で捉えることができる可視光下での像しか映し出せなかった。だが当時の人々にとっては、我々が現在ハッブルやチャンドラを通して見る画像以上に衝撃的だったに違いない。

今回紹介する画像は、同じ可視光による観測でも、はるかに進化した宇宙望遠鏡で観測した銀河の1枚である。

|

|

|

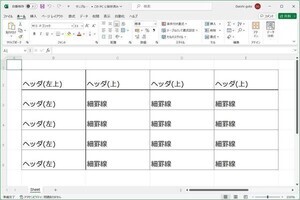

ハッブル宇宙望遠鏡が可視光撮影した、「M101」の呼び名で知られる渦巻銀河「NGC5457」。数あるメシエ天体(Messier objects)の中でも最もなじみ深い天体のひとつ。地球からの距離およそ2,500万光年、おおぐま座の方向にある。低倍率の天体望遠鏡や双眼鏡でも観測可能だ。この画像にチャンドラ(X線)、スピッツァー(赤外線)が撮影した画像をコンポジットしたものはこちら |

NASAはこの画像を紹介するにあたり、こんな一文を寄せている。

ガリレオの望遠鏡から4世紀の間、天文学はドラマティックに変化してきた。だが、我々がもつ好奇心、知への探求心は何ら変わっていない。(400年前の人びとと同様に)我々も、宇宙の壮麗さに目を奪われ続けている。

今から400年後、人類はどんな画像を目にすることができるのだろうか。