いくらNASAが世界最高の宇宙研究開発所だからといっても、何でもアリで開発できるわけではなく、当然ながらその予算に対しては米国民からきびしい監視の目が注がれる。冷戦時代と違って今は「低予算で効率よく」宇宙を目指さなければならないのだ。TCO削減は何も企業のIT投資に限ったことではない。先月、双子の火星探査機(MER)がそろって無事5周年を迎えたときも、NASA/JPLのMERチームは「米国民はこれで十分に投入した税金分の元をとった」と、誇らしげ(?)にコメントしている。

そんな世知辛い風潮にも負けず、30億ドルを超える莫大な費用を投入して1997年に宇宙へ飛び立ったのが土星探査機「カッシーニ(Cassini)」だ。2004年に土星軌道に入って以来、土星とその衛星の周りをめぐりながら現在も探査を続けている。

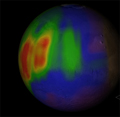

カッシーニの最大ミッションは、土星最大の衛星である「タイタン(Titan)」の探査である。地球よりも濃い大気をもつこの星には、メタンが液体状で存在するとされており、最近になってまた話題を呼んでいる。今回紹介する画像は、そのタイタンをめずらしい角度からカッシーニが撮影したものだ。

擬似カラー写真も美しいが、可視光のみで撮影された画像にも本物の凄みがある。モノトーンの中にわずかに浮かび上がる、太陽光を反射した薄い黄色の細い帯。濃くて重たい大気をまとっている星だからこそ、放つことができる色だ。

周囲がぼんやりとかすみがかっているのは、これも窒素が主成分の濃い大気のせいである。窒素のほかにメタンをわずかながら含み、このメタンが雲となって、大地にメタンの雨を降らせていると推測されている。NASAの科学者たちは1月29日、カッシーニの数々のデータから、タイタンの表面には液体の炭化水素による巨大な湖が存在するのは確かだ、と発表した。昨年の観測では確認できなかった南半球に、大量の液体があることが確認されたという。表面だけではなく、地下にも相当のメタンが存在するらしい。上の写真の黒く移っている部分 - 北半球には、五大湖のスペリオール湖より大きな湖が広がっているという。さらなるデータを得るため、カッシーニはまだ当分、ミッションを遂行することになる。