情シスが「システム運用の課題」だけに向き合う時代は終わった

では、「DX時代の情報システム部門」には、どのような役割が求められており、現状からどう変化をしていくべきなのでしょうか。その答えを探るうえでは、情報システム部門の成り立ちを踏まえ、現在の課題を理解する必要があります。

主に1970年代から、日本企業にとってITがビジネスの「差別化要素」として盛んに導入され始めた時代における情報システム部門は、メインフレームなどで稼働している基幹システムの開発および運用保守を、ベンダーの力を借りながら行っていました。当時の企業にとって、IT導入は、高い競争力を手に入れるための一大プロジェクトであり、情報システム部門は、自社のビジネス強化に寄与するシステムを自ら企画し、主導して推進していました。

しかし、バブル崩壊のあおりを受け、2000年代初頭から長く続いた景気減速の中で、新規案件が減ると同時に、情報システム部門の中心的な業務は、既存システムの効率的な運用維持、費用対効果を重視したプロセスの堅守となっていきます。主にコスト削減を目的に、システムの開発・運用機能を社外に切り出す動きが進んだことで、システムの中身について、スキルとノウハウを有する技術者が社内から減少していくことになります。

また、ビジネスの変化に対応するため、そうしたシステムに個別の局所的な改修が加えられてきたことで、システムの「ブラックボックス化」が進みます。こうして、内部の構造が分からなくなり、簡単に刷新することも停止することもできないシステムの硬直化が顕著になっていきます。

このようなシステムは「レガシーシステム」として、企業が「2025年の崖」を超えるうえで、何らかの対応が不可避な課題にもなっています。

多くの非IT企業では、そうした経緯を経て、ITの存在は「コア業務ではないもの」と認識されてきました。情報システム部門の機能を本体から切り離したり、人件費抑制のため、社内要員の配下にベンダー要員を組み込んで対応したりと、一般的に行われてきた慣習は、その名残と言えるでしょう。

大企業では、専任の担当者がITの管理をしている場合もありますが、中小規模企業の多くは、その大部分をITベンダーに依存しています。そのため、現在の一般的な情報システム部門の課題は「システム運用の課題」と認識されています。「効率的な運用」「統合管理」「旧システムの維持」「要員の高齢化対策」などが業務の中心的なテーマとなってしまうのは無理もないことです。

先述したように、DXを視野に入れたIT・デジタル戦略を立案する際は、経営陣、業務部門だけでなく、情報システム部門やIT子会社においても、意識変革や構造改革が必要になります。IT関連部門がDXを主導する場合には、自らの組織変革や、業務変革も辞さない強い覚悟がなければ、DX推進を阻害する要因となり得ます。

情シスに求められる組織改革を前提とした「リーダーシップ」

DX推進には、情報システム部門の変革だけでなく、経営陣、業務部門も含めた、組織全体のITへの向き合い方を変えていくことも大きなカギになります。企業内で確立された業務部門とIT部門の明確な分業化は、システムの個別最適化を進め、デジタル化からビジネス価値を創出するためのアイデアを生まれにくくするという課題を生んでいます。

そうした状況の中で、多くの企業でレガシーな基幹システムの刷新が検討されていますが、これを単なる「延命措置」と捉えるのは悪手です。これは、情報システム部門が、かつて基幹システム導入で行ってきたように、自らが企画、主導し、これからのビジネス価値に貢献できるようなIT環境を作っていくための好機と捉えるべきです。その際に、全社規模での業務改革、組織改革も進めていくことで、DXへの取り組みを加速させることも可能になります。

DXでは、個客や市場の変化に対応するために、業務現場主導でシステムやアプリケーションを迅速に開発していくことも重要になります。これまでのような情シス経由の「ITベンダー丸投げ」ではなく、自分たちにとって、今、本当に必要なシステムを、自分たちの手で作り上げ、改善していく「内製化」へのチャレンジも、DXを加速させる起爆剤になるでしょう。

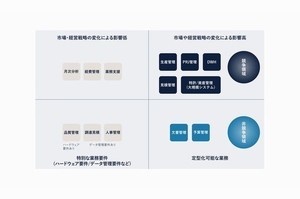

前回と前々回の「なぜ企業システムのモダナイゼーションは困難なのか」でも触れましたが、こうした取り組みを進めていくためには、まず、現状のシステムを俯瞰で観察し、「競争領域」と「非競争領域」に整理することがポイントです。そのうえで、「非競争領域」については、パッケージやSaaSなどを導入して、業務プロセスもそれらが提供する標準的なものに合わせていくことを検討します。

一方で、絞り込んだ「競争領域」については、PaaSやマイクロサービスのようなクラウドネイティブな技術を効果的に活用しながら、自分たちで仕組みを作り、運用していくことが、生み出す価値の最大化につながります。

こうした取り組みを進めていくと、「ITベンダー丸投げ」の時代にはある程度合理的だった、ITの開発運用プロセスが一定であることを前提とする「一括請負契約」などのビジネス形態も既に「時代遅れ」であることが見えてきます。DX時代の情報システム部門には、新しい時代に対応したプロセスやテクノロジーを組織に取り入れていくための「目利き力」が必要であり、それはこの連載を通じた大テーマでもあります。

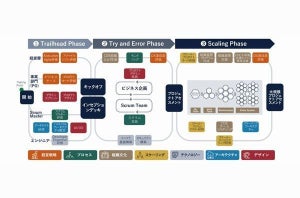

今回は主に、既存の情報システム部門がDXを推進していく際の課題や、求められる姿への変革が困難な理由について説明しました。しかしながら、DXを堅実に進めている企業においては、トップ主導による意識改革や組織体制の見直し、さらに専門家や外部の文化を持つ人材を取り入れることで、成果を生んでいるケースも見られます。

次回は後編として、そうした成功企業での実践例と、DX時代に求められる情報システム部門の具体的な姿について、より詳しく紹介したいと思います。

著者:篠田 尚宏

Ridgelinez株式会社 Senior Manager Technology Group