Intelとの戦いで敗れ去った傑作x86互換CPUたち(中編)は「コチラ」

AMDと台湾企業の特別な関係

懐かしのCPUたちの話を書き始めたが、書いているうちにどんどんと記憶がよみがえり遂に全5回の構成になってしまった。さすがに今回がこの話題の最終回である。

今回は「Intelとの戦いで敗れ去った」というタイトルを少々変えた。というのも最初に登場するVIA Technologiesは現在でもx86を手がける大手企業だからだ。

VIAのx86互換CPUの話を書く前に少々AMDと台湾企業との特別な関係について述べておきたい。私はかねがねエレクトロニクス業界のすべての企業は大きなエコシステムの中で繋がっていると考えている。しかしそれらの関係は同じ企業同士でも分野によって補完の関係か、競合の関係かに分かれている。

シリコンバレーの米半導体企業にとって台湾企業はなくてはならないパートナーである。私はAMD時代、幾度も台湾を訪れてたくさんの素晴らしい友達と知り合うことができた。これは大変に幸運なことだと思っている。AMDもIntelも台湾企業とは深いつながりを持っているが、CPUに特化したAMDにとって、VIAとの関係は歴史的に特に強いのではないかと感じている。チップセットがその一番の例である。

AMDはIntelのような強大な財力を持たないので、CPUにフォーカスするうえでどうしても必要なチップセットのような周辺回路は、他社との協業でバーチャルな勢力を構築しなければならなかった。AMDがK6でカムバックを果たした時、Intelがつぶしにかかったソケット7というインフラを、スーパー7(バススピードを100MHzにアップグレード)で支えたのもVIAであり、K7でAMDが必要としていた前代未聞の独自のインフラ構築という力仕事に大きく貢献したのもVIAだった。

IntelはCPU/チップセットをセットで自社供給する戦略なので、その仕様をできるだけ公開しないようにした。その結果、自前の技術で追いかけるAMDもVIAもIntelから法的な妨害を嫌というほど被ったが、お互いに励ましあい今に至っていると感じる。独占企業と競合勢力の合作エコシステムという構図はいつの時代でも見られるものである。

この構図が生み出す切磋琢磨の競争こそがこの業界のエネルギー源であり、そこで働く人にとっての醍醐味なのだと常々感じている次第である。

VIA TechnologiesのC3

先の話でCyrixを取り上げた。CyrixはIntelとの戦いに敗れNS(National Semiconductor)に移ったが、その後にVIAに買収された。VIAは後述するCentaur Technology(IDTの子会社)も買収したので、結局Intelに敗れたAMD以外の互換CPUメーカーのほとんどのエンジニア達がVIAに結集することとなり、VIAは互換CPUエンジニア達の梁山泊のような状態になっていた。もちろんこれらの企業からAMDに移ってきたエンジニア達もいたが、皆「Intelに一矢報いる」という志を同じくする者たちだった。

VIAのC3はCyrixがVIAへの合流後、その製品ブランドを受け継ぎCyrixIIIとして販売していたものに改良を加えてVIAブランドで出したものであるが、設計したのはCyrixのデザインチームである。

2019年10月3日追記:記事掲載当初、私は「発表は2001年とあるので、AMDがK6からK7への移行を完了した後、スーパー7インフラの有力なCPUとなり、自作派の間で大いに人気があったと記憶している」と書いたのだが、ある読者の方から、「CyrixIIIやC3はスーパー7ではなく、ソケット370である」というご指摘をいただいた。よく調べてみると、まさにその通りで、私の記憶違いであったことが判明した。ここに事実誤認をしたことにお詫びを申し上げるとともに、当該部分について削除させて訂正させていただいた。詳細にわたる的確なご指摘に対し、この場を借りてお礼を申し上げたい。

IDTのWinChip

IDT(Integrated Device Technologies)は1980年シリコンバレーの中心サンノゼに創立された老舗半導体企業である。1969年に創立されたAMDから合流したエンジニアも多く、AMDとの人的交流は盛んであった。IDTは非常に幅広い製品ラインアップを持っているが、CPUのブランドとしてはあまり多くの人には知られていない。

しかし、シリコンバレーに軒を並べる半導体企業としての御多分に漏れず、Intelが大きく成長する原動力となったx86CPU市場への参入機会を何度か試みていた。IDTはIntel互換CPU設計の専門会社としてCentaur Technologyという子会社を持っていたが、WinChipはそのCentaurにいたエンジニアたちが設計した。因みにCentaurとはギリシャ神話に登場する半身半獣(上半身が人、下半身が馬)の種族の名前である。この神話とCentaurの名前の由来は今となってはわからないが、そこにいたCPUエンジニア達は大変に優秀であったことは間違いない。

というのも、IDTへはAMDがCMOSのCPUを開発する以前に、高性能コンピュータのソリューションとして一世を風靡したBipolarのAm2900ビットスライスCPUファミリーを開発したエンジニア達がたくさんいたからだ。Am2900というのはALU、シーケンサ、レジスタ・ファイルといったCPUの中身を構成している要素(ビルディング・ブロック)を4ビット長の「スライス」として組み合わせて高速のカスタムCPUを作ることができる半導体製品群である。

WinChip C6は、AMDが華々しくK6を発表した1997年と同じ年に発表されたWinChipシリーズ最初の製品である。K6がPentiumを凌ぐ233MHzでIntelに真っ向勝負をかけたのに対し、WinChip C6は内部設計を簡略化することによってPentium・K6クラスの性能は求めずコストダウンを狙い、Pentiumのアフターマーケットを狙うポジションに置かれた。IDT/CentaurはC6の後継として翌年の1998年にWinChip 2を発表し、IntelのMMX、AMDの3DNow!という両社のマルチメディア命令にも対応する製品を追加する。この時期になると、AMDはすでにK7を準備していたので、WinChip 2は明らかにIntel/AMDインフラのアフターマーケットを狙う戦略であったことがうかがえる。

台湾資本によってシリコンバレーに誕生した互換CPU設計会社RISE

Rise TechnologyはVIA、Acer、UMCといった台湾を代表する企業15社が出資してシリコンバレーに創立されたCPUデザイン会社である。前述のシリコンバレーと台湾の関係から考えれば、チップセットで周辺部分を固める台湾勢が自社開発のCPUを持とうとするのは自然な流れである。しかも、シリコンバレーにはIntelとの戦いに敗れ「捲土重来」を期す生きのいいエンジニア達がたくさんいた。

当時の記事を見てみると、Riseの中心エンジニアはIBMのメインフレーム・コンピュータの互換品を設計し一時名を馳せたAmdahlのエンジニア達であったというから大変に興味深い。「優秀なエンジニア+資本提供=ベンチャー企業」という方程式はシリコンバレーのお得意技である。

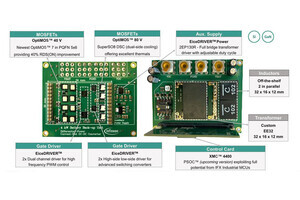

RiseのmP6は1999年に発表された。Intel互換のSocket7に対応するが、内部構造は独自で、x86命令を最大3個同時にデコードでき、MMXユニットを3基持っていた。ということは同じクロック周波数であればPentium/K6よりも高い性能を実現することができる。しかも低消費電力ということになり、当時急速に成長したノートブックPCに食い込もうとしたことは明らかである。

しかし、ノートブックPCに使われるためには大手のパソコン企業を捕まえなければならない。そのための実績を積むために、BGAのパッケージのピンを変換し、PGAパッケージに封止するという工夫がなされていた。ユニークな製品ではあったが投入時期が少々遅すぎた。CPUの最前線は最早Intel Pentium III対AMD Athlonに急速に移ってゆき、後継機種を出さずに単発で終わってしまった。

あの日、あのとき、あのCPU

「懐かしのCPU」の話を単発で書こうと思い立って書き始めたら、なんと5回のシリーズものになってしまった。最近のテレビドラマも6話完結などが多いらしいので、まあいいだろうと自己満足に浸っている。ご愛読くださった皆様には御礼を申し上げる。

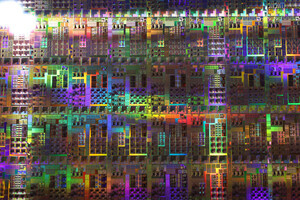

しかし書いていながら使い古された脳からどんどんと記憶が蘇ってくるのは非常に面白い経験であった(スペックの細部などについてはもちろんWebの情報を参考にしたわけだが)。貴重なCPUの写真のご提供をいただいた長本氏には格別の御礼を申し上げたい。

これらのCPUの視覚的なイメージは、脳の奥底に眠っていた記憶を喚起するContent Addressable Memory(連想メモリ)の効果がある。そのエネルギー源になっているのは、多分あの時代の技術革新競争に各社が明け暮れた時代を生きた人間の熱病のようなものの後遺症なのかもしれない。