このところテレビCMで、マイナポイントをアピールするCMをよく見かけます。「お得なマイナポイントをもらうために、マイナンバーカードを取得しよう」という趣旨のCMです。 一方で、菅総理大臣になって、デジタル庁の創設に向けた動きが本格化してきました。創設されるデジタル庁は、マイナンバー制度を主管していくことになりますので、マイナンバーカードの普及促進も担っていくことになります。

今回は、すでに動いているマイナンバーカードの普及促進策の現状をみていくとともに、今後予定されている促進策と、デジタル庁創設に向けた動きがどのように絡んでくるのか考えてみましょう。

マイナンバーカード 当面の普及促進策

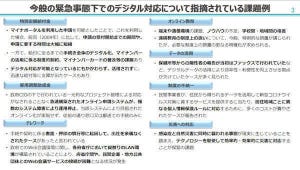

(図1)は、5月に内閣官房番号制度推進室等から改訂発行された「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」のなかの、2020年3月時点でのマイナンバー制度導入後のロードマップです。

このロードマップでマイナンバーカードについては、2020年9月に「マイナポイントの実施」があり、今もマイナポイントのCMがテレビで流されています。

もともとこのマイナポイントは、東京オリンピック終了後の消費の落ち込みを防ぐ政策として予定されていたわけですが、新型コロナウィルスの流行で、東京オリンピックが延期となり、状況が大きく変わったなかでの実施となりました。

ウィズ・コロナといった状況のなかで、経済活性化施策としてはGoToキャンペーンなどが大きく取り上げられるなか、最大5,000円相当のポイントがもらえるマイナポイントにどれだけ申し込みが集まるか、また、マイナポイントをもらうために必要となるマイナンバーカードの申し込みがどれだけ増えるのかといったところが、注目すべきポイントになります。

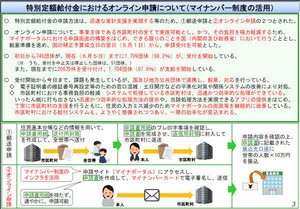

マイナポイントの予算は2,000億円、上限5,000円まで申し込むとして4,000万人分までとなっていますが、2020年9月1日時点でのマイナンバーカードの交付枚数は約2,469万枚、マイナンバーカードの交付枚数は、まだ予算の枠内に収まるレベルになっています。このマイナンバーカードの交付枚数は、4月1日時点での交付枚数約2,033万枚に比べると、400万強の伸びになっています。この伸びの多くは特別定額給付金のオンライン申請によるものと考えられますが、一部はマイナポイントも寄与している可能性が考えられます。

実際に、マイナポイントのCMが呼びかけているように、「お得なマイナポイントをもらうために、マイナンバーカードを取得しよう」というように動くのかどうかは、今後のマイマンバーカードの交付枚数がどのように推移していくのかみていくしかありません。

(図1)のロードマップで、マイナンバーカードとして次の大きなイベントは、来年3月から実施予定の「健康保険証としての本格運用開始」です。

ロードマップでは、そのための事前登録の申込開始が、2020年5月頃とされていましたが、実際は8月7日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込がマイナポータルで開始されました。

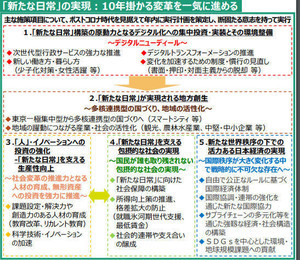

(図2)は、マイナポータルのトップページですが、「健康保険証利用の申込」がそのトップに掲載されています。

-

(図2)マイナポータル トップページ

マイナンバーカードを持っていれば、(図2)の「利用を申し込む」をクリックしてマイナポータルにログインし、利用申込の事前登録を行うことができます。

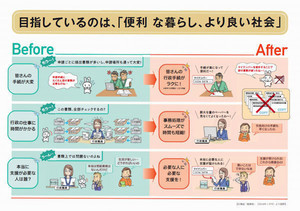

このマイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについては、このページでは、「どんないいことあるの?」として、(図3)のような説明がされています。

-

(図3)どんないいことがあるの?

そして、この「どんないいことあるの?」の各項目の実現時期については、「いつから使えるの?」として、(図4)のような説明がされています。

-

(図4)いつから使えるの?

このように、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることにより、マイナポータルでできることも増えていくことになります。

ただし、注意が必要です。このページには、「よくあるご質問」としてQ&Aが用意されています。

そのなかに、

「マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受信できますか」という質問に対して、

「オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。」という回答が示されています。

また、

「すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか」という質問に対して、

「マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。」という回答になっています。

(図1)のロードマップで、「健康保険証としての本格運用開始」の矢印が2021年3月から2023年まで引かれているのは、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」ことを意味しています。

つまり、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっても、2021年3月以降も健康保険証を持参しなければならない医療機関がある限りは、個人としては、マイナンバーカードと健康保険証を使い分けるようにしなければならないということになります。この時点では、健康保険証ならばすべての医療機関等で利用できるため、今マイナンバーカードを持っていない人が、健康保険証として利用するためにマイナンバーカードを取得する人は少ないのではないでしょうか。

この辺りは、もっとスピード感を持って「全ての医療機関等での導入」を推進していかないと、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることのメリットを充分に得ることができません。また、マイナンバーカードの普及という点からみても、効果がある施策になるのか、疑問に感じます。

マイナンバーカードの健康保険証利用を、マイナンバーカード普及のための施策として効果あるものにしていくためには、オンライン資格確認のための医療機関・薬局のシステム整備を前倒しで進められるようにするような施策が必要なのではないでしょうか。デジタル庁創設へと進むなかで、この点は取り組むべき課題の一つとなるのではないでしょうか。

マイナンバーカード 今後の普及促進策

前回取り上げた「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(以下、「IT新戦略」) の個別施策集のなかに、「マイナンバーカードの普及・活用」という項目があります。

「マイナンバーカードの普及・活用」で提示されている施策を列挙すると、以下の11項目となっています。

・スマートフォンによる公的個人認証サービスの利用実現

・公的個人認証基盤と民間の認証基盤とを連携させる官民のID連携推進

・海外におけるマイナンバーカード・公的個人認証サービスの利用継続

・マイナンバーカードの多機能化の推進

・コンビニ交付サービスの導入推進

・マイナンバーカード等を活用したチケットレス入場・不正転売の防止の仕組みの検討

・金融機関における取引でのマイナンバーカード(公的個人認証サービス)の活用推進

・罹災証明のデジタル化

・被災者台帳管理

・被災者支援におけるマイナポータル活用の推進

・被災者生活再建支援金手続における添付書類不要化等

ここに列挙された施策のうち、(図1)のロードマップにマイナンバーカードに関する今後の施策として掲載されているのは、「海外におけるマイナンバーカード・公的個人認証サービスの利用継続」くらいで、そのほかのものはロードマップには掲載されていません。ただし、新しい施策かというと、以前から言われてきたこと、ある程度実現していることを、改めて取り組むべき施策として掲げた感があります。

また、罹災証明など災害関連の項目が並んでいますが、もともとマイナンバーの利用範囲に「災害対策分野」が入っています。マイナンバー制度が施行されて以降も、大きな災害に見舞われることがなんどもありましたが、その現場でマイナンバーが有効に活用されたという報道は残念ながらありませんでした。これは、マイナンバーの利用範囲に「災害対策分野」が規定されているにもかかわらず、災害対策の現場となる地方公共団体で、マイナンバーを活用した災害対策のシステムが構築されないままになってきたことを物語っています。

また、「災害対策分野」で利用されるのはマイナンバーであって、マイナンバーの情報連携等を活用して被災者支援が素早く実施されるようにシステム構築されるべきであって、被災者がマイナンバーカードを持っていなければ、素早い支援を受けることができないような制度設計にすべきではないと考えます。

「災害対策分野」での課題は、地方公共団体でのシステム構築を個々の地方公共団体に任せるのではなく、標準的なシステムを政府主導で構築していくことです。これも、デジタル庁創設へと進むなかで、取り組むべき課題といえます。

「IT新戦略」で列挙されている施策は、「災害対策分野」を除いた施策だけみても、マイナンバーカードの普及を促進するというよりも、活用範囲を広げようという施策にみえます。それは2022年度には「ほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定」して、これら施策が組み立てられていることからも伺えます。

デジタル庁創設に向けた動きのなかで、マイナンバーカードの普及に関して新しい施策が出てくる可能性はありますが、あれやこれやと手を広げるのではなく、健康保険証としての利用のように、本来効果が出るはずの施策をスピーディに進めるなど、リソースを集中すべき課題をはっきりさせることが大事なのではないでしょうか。

中尾 健一(なかおけんいち)

Mikatus(ミカタス)株式会社 最高顧問

1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、2019年10月25日に社名変更したMikatus株式会社の最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。