東京都の教育委員会が全都立学校で生成AIを活用した学習を開始すると発表した。東京都は、一昨年度(2023年度)に9校、昨年度(2024年度)に20校指定して研究をすすめてきたが、その成果を踏まえて全都立学校256校において開始する。その児童・生徒数は約14万人におよぶ。

この取り組みは「2050東京戦略 ~東京 もっとよくなる~」を推進するもので、教育DXで学びのアップデートをしようという試みだ。

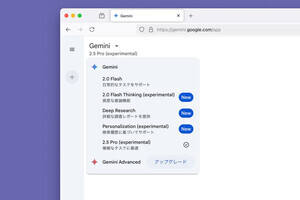

導入するサービスは「都立AI」と呼ばれる。AIは入力を学習しないが、不適切なやりとりのフィルタリングは行う。また、プロンプトのテンプレートを用意して簡単に利用できるようにするという。

研究校での過去の実習では、「ロボットの利点と欠点」、「俳句や笑い話の作成」、「学校紹介動画の作成」などを生成AIに生成させ、AIの得意分野や苦手分野をあぶりだしたり、関係者以外が知りたい情報の案出を試みたりしている。

AIを子どもが使いこなす時代、議論は続く

未成年者のAI活用については、さまざまな方面からの意見があるだろう。まだまだ議論がやんでいない。

一般の市民がパソコンを使うようになったとき、インターネットを使うようになったとき、フィーチャーフォンを使うようになったとき、スマホを使うようになったとき、と、ほぼほぼ10年おきに似たようなことが議論されてきた。こんなものを子どもに使わせていいのかと。

ITの業界としてはAIを使わない理由はないくらいの勢いでそのマーケティングに懸命だ。その一方で多くの大人たちは、自分たちの身の回りで、今、何が起ころうとしているのか、深く理解することもできていない。あまりにも、急速にAIの浸透が始まったからだというのもあるが、その進化が止まらないことも大きな原因だ。昨日知ったつもりになったAIは明日別のAIに成長する。

かと思えば、中学生、高校生といった未成年の世代は方法論的にも思想的にも抵抗なく、それを使いこなしているだろう。あまり深く考えていないともいえる。ほんの少し先の未来には、飽きてしまうことだって考えられる。それでもAI存在を知っているから、必要なときには抵抗なく使うだろう。

AIで変わる「パソコンの使い方の質」

個人的にはパソコンは使えればいいと思ってきたし、その使い方は機械の使い方よりアプリの使い方を会得するのが先決だとも思ってきた。コンピューターはなぜいろんなことができるのか、どういう仕組みで稼働しているのかなどなど、今なお、しっかり把握しないで使っている。それで困ることはほとんどなかった。

だが、AIとなるとちょっと話は別だ。それが未来の自我や意欲、知識といった要素に影響を与えるのは明らかだからだ。対象が未成年となるとなおさらだ。

ひらがなを入れれば漢字かな交じりの文字列が出力されるようになったときのようなもので、結果として、その未来にある「漢字を忘れて正しく書けなくなる」という状況を受け入れなければならなくなってしまった。その結末は容易に想像できたにもかかわらず、それを受け入れてしまったのが今の大人たちだ。

そんな大人がいろいろと未成年のことを心配する。だが、使うのは未成年でも使わせるのは大人だ。そうじゃない、こうじゃないとガイドラインを決めて運用する。本当は大人もはっきりわかっていないのにだ。

AI時代の未成年リテラシー、どうナビゲートしていくか

未成年世代の心は未成年世代のものでしかない。経験も乏しく、正しいことと正しくないことを選りわける能力も未成年のレベルだ。だからといって制限だけを押しつけてもろくなことはない。

教える大人も学び、AIはその大人を学び、未成年世代が人間として間違った方向を選ばないようにナビゲートすることが求められる。この先は哲学の世界だとも思う。

だからこそ、多くの人々の目に留まる衆目の環境下で進められるなければならないプロジェクトだ。