インターネットイニシアティブ(IIJ)は11月14日、IoT機器でもコンシューマー向けeSIMの利用を可能にする新技術「LPA Bridge」を発表した。今後、IoT機器メーカーや家電メーカーとPoCに取り組む。

スマホでおなじみのeSIMとIoTデバイス向けのeSIMは少し違う?

eSIMといえば、従来のように契約情報が書き込まれたSIMカードをその都度入れ替える必要がなく、あらかじめ機器内に組み込まれたチップに遠隔でプロファイル(契約情報)を書き込んで自在に入れ替えられることが特徴だ。最近ではスマートフォンでも採用が進み、携帯キャリアの乗り換えや予備の通信プランの追加など、手軽に柔軟な使い方ができるようになりつつある。

(注:eSIMという用語の定義には幅があるが、ここでは単に組み込み用のチップ型SIMを指す広義の「Embedded SIM」ではなく、SIM書き換え技術「eUICCリモートプロビジョニング」に対応するものとする)

一方で、モバイルネットワークに接続される機器はスマートフォンやタブレット、PCなどのコンシューマー向けの端末ばかりではない。さまざまな分野でIoT化が進み、産業用機械や自動販売機、ネットワークカメラなどあらゆる機器にLTEなどの通信機能が組み込まれている。そのようなBtoB、BtoBtoCの製品でもeSIMの利点を発揮できれば、効率化につながり個人向け以上に大きな効果があるはずだ。

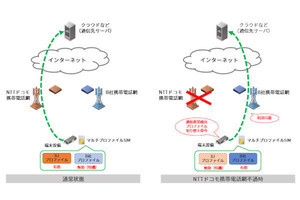

しかし、業界団体のGSMAで策定されたeSIMのリモートプロビジョニング(遠隔書き込み)の仕組みには、大きく分けてIoTモデルとコンシューマーモデルの2通りがある。IoTモデルはデバイスそのものの操作を必要とせずネットワーク越しにあらかじめ決めたeSIMプロファイルを配布するプッシュ型で、大量の機器の一括管理に適しているが、コンシューマーモデルのようにエンドユーザーが複数の通信キャリアからSIMを選んで書き込めるような自由度はない。

たとえば見守り用GPS端末のような通信機能が組み込まれたIoT製品を作ってコンシューマー向けに販売したい企業のケースを考えてみよう。IoTモデルのeSIMを採用する場合、回線契約はすべてメーカー名義となり、キャリアとの交渉やeSIMプロファイルの準備など構築の手間もかかる。エンドユーザーに対しては通信費込みのパッケージで販売することになるため、「デバイスを買ったら1年間通信無料」のような形で買い切り型にする手法も無くはないが、基本的には毎月いくらというような継続課金のビジネスモデルとなり、顧客管理や請求の仕組みも必要だ。サービス構築・運用の負担が増え、モノ作りに集中したいスタートアップ企業などではコストやリソースが厳しくなる。

そこで、もしコンシューマーeSIMの利便性をそのまま持ち込むことができれば、通信込みのパッケージ提供を負担に感じるメーカーと自由にプランを選びたいユーザーの双方に利があり、IoTデバイスの可能性が広がるのではないか?というのがLPA Bridgeの開発目的だ。

コンシューマーeSIMをIoTデバイスで使うための橋渡し役

コンシューマー向け、IoT向けという違いはあれど、同じeSIMのプロファイルを書き込むのなら大きな違いはなさそうにも思えるが、コンシューマーeSIMをIoTデバイスに取り込むにはひとつ壁がある。そもそもスマートフォンのようなリッチなUIを備えたデバイスを前提に設計された利用フローなので、そのままIoTデバイスに取り込むのは難しいのだ。

コンシューマーeSIMのアクティベートにはeSIMプロファイルを取りに行くための別のインターネット接続(Wi-Fiなど)が求められるほか、必須ではないがQRコードも情報の受け渡しによく使われる。

そこで、今回の新技術ではLPA(ローカルプロファイルアシスタント)と呼ばれるeSIMの追加・削除・切り替えなどを担う機能を分割した。SIM情報の書き込みなど実際に通信するIoTデバイス側にあるべき最小限の機能だけを「LPA Bridge」として搭載し、登録時に必要なカメラ(QRコードリーダー)や文字入力などのインターフェース、プロファイルの受信経路となるインターネット接続などはスマートフォン・PC上で動作する「LPA App」で補う。

-

コンシューマーeSIMの利用フローはスマートフォンのようなリッチなUIを持つ端末が前提になっているため、そのままIoTデバイスに当てはめるのは難しい

-

そこで、IoTデバイス上で動作する「LPA Bridge」とスマートフォンの力を借りる「LPA App」に機能を分割した

LPA Appを動かすスマートフォンなどとLPA Bridgeを搭載したIoTデバイスの間は、BluetoothやWi-Fi越しに接続する。eSIMを追加する際にはLPA BridgeとLPA Appを立ち上げ、LPA App経由で取得したeSIMプロファイルをLPA Bridgeへと送る。

この方式のメリットは、IoTデバイスへのハードウェアの追加がeSIMチップ程度で済み低コストに実装できること、そして常駐プロセスを増やさずに済むことだ。

まず、LPA BridgeそのものはLinux上のサービスとして動作する小さなプログラムで汎用性も高く、通信モジュールごとの“方言”のような手直しをする程度で移植できるという。そして、IoT機器のライフサイクルの中でSIMの入れ替えを行うのはほんの一瞬のことであり、常駐はせず必要な時だけ立ち上げれば良い構造としている。LPA Bridgeが起動していなくても、アクティベート済のeSIMはシステムからは通常のSIMとして認識できる状態となる。

同技術は11月16日~18日にパシフィコ横浜で開催される展示会「EdgeTech+ 2022」のIIJブースで展示される。