「ひまわり8号」は、可視光線から赤外線にかけて波長帯別に16バンドで観測を行っており、今回の研究では、そのうちのオゾンの吸収波長帯であり、成層圏の温度やオゾン密度の変動を捉えやすい9.6μmバンドのデータに基づいた可視化を実施。その結果、火山から同心円状に音速程度の秒速約315mで遠ざかるラム波と、それに比べて数割ほど遅い秒速約245mで遠ざかるペケリス波と思われる波動が発見されたという。

ただしこの波動が、ペケリス博士の提唱した共鳴振動と一致するのかどうかを調べるためには、鉛直構造も調べる必要があったが、それを観測で確かめる方法がなかったという。そこで研究チームでは、対流圏・成層圏・中間圏・下部熱圏の温度構造を含む高解像度全中性大気モデル(通称「JAGUAR」)に現実的な大気場を入力し、火山噴火を模した数値シミュレーションをJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を用いて行うことにしたという。

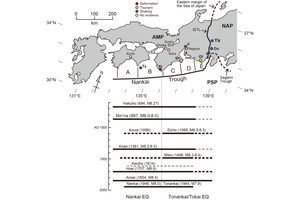

その結果、ラム波とペケリス波、各々の理論計算と整合した鉛直構造を持った圧力変動が再現され、それらが「ひまわり8号」で観測されたのと同じ速さで太平洋上を広がる様子を再現することに成功したほか、ソラテナの気圧計アレイのデータによって、日本を横断していったラム波とペケリス波の水平構造や気圧パルスの時間変化などの計測データと、シミュレーション結果の一致が確認されたという。

ソラテナの気圧計データによれば、ラム波は各地点に到達し始めてから20分ほどの間に約2hPaの気圧上昇をもたらし、その約2時間後に到達したペケリス波は10分ほどの間に約0.1~0.2hPaの気圧低下をもたらしたとする。これらの気圧の上下変動は、同じ時間帯に観測された海面変動をもたらした可能性もあるとする。これは防災上重要な意味を持つため、今後の研究で明らかにする必要があるとしている。

このほか、改めて67年間におよぶ再解析データにおける1時間間隔の地上気圧データがより詳細に解析し直された結果、ラム波と並んでペケリス波に相当する地上気圧変動のシグナルを見出すことに成功したという。これは、ペケリス波は大規模噴火などだけでなく、日常的に発生している共鳴現象であることを意味すると研究チームでは説明している。

なお、今回の研究から、ペケリス波の実在が確認され、さらに大きな海面変動「気象津波」を引き起こしていた可能性も示唆されたことから研究チームでは、防災上これらの海面変動を詳細に知る必要があるが、それには、気象津波を表現できる海洋モデルに太平洋上の気圧変動のデータを与えなければならないとしており、JAMSTECが現在、今回のシミュレーション結果を海洋モデルに組み込む研究を進めているところだとしている。

高解像度全中性大気モデルによるトンガ火山噴火後の大気シミュレーション動画