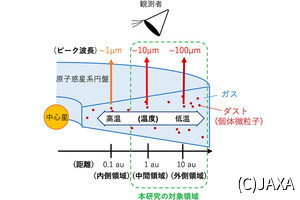

そして、この新手法をアルマ望遠鏡が取得した「うみへび座TW星」の原始惑星系円盤の観測データに適応。一酸化炭素分子の同位体13COの12COに対する割合が求められた。

その結果、円盤内側では13COの割合が高く、外側ではそれに対して4分の1以下であることが明らかになった。今回解析されたうみへび座TW星は、原始惑星系円盤がある段階の恒星としては、比較的誕生してから時間が経過している。つまり、原始惑星系円盤内の物質は進化が進んでおり、その結果として、一酸化炭素同位体比も変化した可能性があると考えられるという。

-

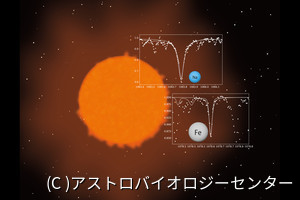

今回の研究成果をもとに作成された、うみへび座TW星の原子惑星系円盤における炭素同位体比の想像図。円盤内縁部の方が、12COに対する13COの割合が高い (C)NAOJ (出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

当初は、太陽系の多くの天体では12Cと13Cの割合(炭素同位体比)がおおむね均一であることから、原始惑星系円盤の13COの12COに対する割合も均一であると予想されていたとする。つまり、今回の結果は予想外だったということであり、また炭素同位体比も水素同位体比のように物質のルーツを探るのに役に立つ証拠となりうることが示されていると研究チームでは説明している。

実際、隕石中の一部の物質では、炭素同位体比が宇宙全体の平均値から外れていることが確認されている。同様に、太陽系外惑星の大気における最近の観測からは、ある惑星では13COの割合が大きく、また別の惑星では逆に小さい、という結果も得られているという。このような証拠を照合することで、太陽系や太陽系外惑星の物質のルーツを解き明かすことができる可能性があるともしている。

なお、論文筆頭著者である吉田氏は、「今後、これらの同位体比の変動がどのような要因で起こっているかを明らかにし、より多くの原始惑星系円盤、太陽系外惑星、隕石などの物質分析を組み合わせることで、太陽系や太陽系外惑星系の物質的起源を探りたいと考えています」とコメントしている。