同プロジェクトでは、地上でのさまざまなETCC原理検証実験を経て、2006年に宇宙環境下における動作試験を三陸沖での気球実験「SMILE-I」として実施。今回の研究は「SMILE-2+」として、JAXA 宇宙科学研究所が運用する気球に搭載し、豪州アリススプリングスにて飛ばして南半球の空を観測することにしたという(観測実施は2018年)。

観測は約1日で終了したが、その間に約24万個もの軟ガンマ線事象を捉えることに成功したとする。観測された軟ガンマ線検出率は、(1)遠方天体からの放射の重ね合わせである「宇宙背景ガンマ線」、(2)宇宙線と地球大気の相互作用から生じる「大気ガンマ線」、(3)宇宙線と望遠鏡周囲の物質の相互作用から生じる「雑音ガンマ線」の3種類を合計することで期待される検出率と良い一致が見られたという。

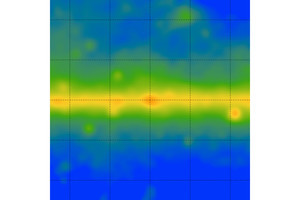

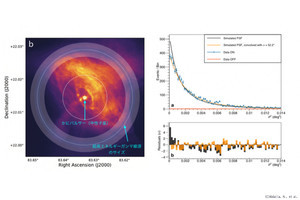

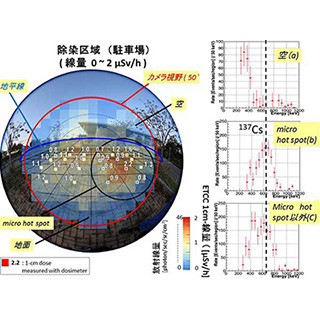

また、観測された検出率では、銀河中心が正中する時刻に合わせてわずかな増減が見られたが、統計的に約10σの精度があり、確実なものだとする。これは、銀河中心方向に存在する軟ガンマ線放射を捉えたものであり、軟ガンマ線帯域において銀河中心方向が飛び抜けて明るいことを示すものだという。

-

(左)SMILE-2+により観測された天の川銀河の軟ガンマ線マップ。青四角は、かに星雲の位置が示されている。(右)放球準備中のSMILE-2+。右のクレーンで吊り下げられているのがETCCが搭載されたゴンドラ (出所:京大プレスリリースPDF)

さらに、おうし座のかに星雲(1054年の超新星爆発の残骸)から放射される軟ガンマ線のエネルギースペクトルを得ることにも成功したという。天頂角60度以内での宇宙背景ガンマ線・大気ガンマ線に対し、かに星雲からの軟ガンマ線放射はわずかに数%と小さいものだが、かに星雲の方向から到来した光子のみに制限することで有意度4.0σの超過が確認できたとする。この検出により、SMILE-2+のETCCが目標としていた設計感度を達成したことが示されたと研究チームでは説明する。

従来の軟ガンマ線観測装置は、光子ごとの入射方向測定は不可能だったため、視野の中から観測対象の周辺部のみを取り出すようなことは困難だったが、今回の観測によりETCCならそれが可能であることが示されたという。そのため、今回の手法を活用することで、軟ガンマ線天体観測でようやく他波長の天文学同様に高い精度で観測感度を見積もることができるようになったとする。

-

(上)天体高度の時間変化。(下)SMILE-2+による軟ガンマ線検出率時間変化。銀河中心の正中時刻に合わせて軟ガンマ線検出率が増減し、背景ガンマ線や地球大気からのガンマ線では説明できない軟ガンマ線放射成分の存在が見て取れる (出所:京大プレスリリースPDF)

なお研究チームは現在、SMILE-2+の10倍大きな有効面積と5倍良い角度分解能を持つETCCを開発し、1か月を超えるような気球実験から世界最高感度での軟ガンマ線銀河面探査観測を実施する「SMILE-3プロジェクト」を進めているとのことで、これにより銀河中心領域の軟ガンマ線の空間分布やエネルギースペクトルを得て、その放射起源を解明することを目指しているという。