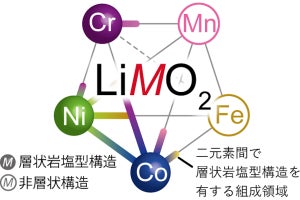

実験の結果、LiやNa金属の析出形態が顕著に平坦になることが確認されたとする。特に、カルシウムやバリウムは電解液から還元されにくく、析出物は主にLiやNa金属で構成されており、金属負極電池に応用できることがわかったという。

さらに、金属負極の析出・溶解の反応機構について電気化学測定による調査も行われたところ、アルカリ土類金属塩を添加した電解液では、LiやNaの析出過程の反応速度が低下し、律速過程の活性化エネルギーが増加していることが示唆されたという。

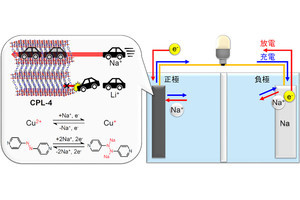

この反応速度が変化した原因を解明するため、電解液の構造の実験的測定と計算機シミュレーションを併用した調査が実施されたところ、2価のアルカリ土類金属カチオンの間の強いクーロン相互作用(斥力)を弱めるように、1価カチオンのLiイオンやNaイオンがアニオンと強く結合し、電気的中性に近い状態で2価カチオンの間を介在し、溶液全体のエネルギーを安定させることが判明したという。

溶媒和結合が強化された結果、LiイオンやNaイオンは脱溶媒和の活性化エネルギーが増加し、電極表面において反応律速状態が維持されることによって、安定な濃度・電場分布下で平坦な析出形態を実現することが可能となったとする。

ただし、今回の研究成果によって金属負極蓄電池用の実用的な負極が完成したわけではなく、多価カチオン塩を添加剤としてLiやNa金属負極の反応速度と析出形態を制御できることを初めて実証し、金属負極電池の実用化に向けて重要な一歩を踏み出した段階だとする。

そのため今後は、電解液の還元分解などによる被膜特性の制御などの課題などを克服していく必要があるとするほか、添加元素やアニオンと溶媒の配合を最適化し、金属負極電池のサイクル寿命と出力特性の向上に取り組んでいくとしている。