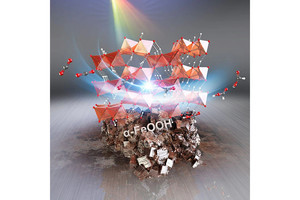

そこで今回の研究では、まずFoDH1の単粒子像解析が実施され、2.2Åの高い分解能で立体構造の解明に成功したという。

同酵素はヘテロダイマーであり、αサブユニットにCO2/ギ酸の酸化還元反応を触媒する活性部位であるタングステンプテリン(W-P)と4つの鉄硫黄クラスタ(FeS)を、βサブユニットにNAD+/NADHの酸化還元反応を触媒する活性部位であるフラビンモノヌクレオチド(FMN)と2つのFeSが確認されたとする。

同酵素の生物学的な役割は、ギ酸からのエネルギー獲得であり、W-PからFMNに電子が伝達される。酵素内電子伝達の役割を担う5つのFeSが、迅速な電子移動が可能な距離である14Å以内になるように、W-PとFMN間に合理的に配置されていた。

また1つのFeS(B2[2Fe-2S])は、電子移動経路と無関係な場所に存在していた。一方で、いくつかのFeSは酵素表面から14Åに位置しており、特に、B2[2Fe-2S]は10.5Åという短い距離であることも明らかになったという。

今回解明された立体構造を基に、酵素表面の静電ポテンシャルが計算された結果、上述のB2[2Fe-2S]の存在する領域が確認され、同領域に負の電荷が局在していることも判明。そこで、電極表面の化学特性を制御する手法を活用し、表面状態の異なる電極上での触媒反応を電気化学的に評価することにしたという。

また、FoDH1はCO2/ギ酸だけでなく、NAD+/NADHの可逆的酸化還元反応も触媒することが可能なことから、それぞれの基質を添加した際の反応挙動の検討も行われたところ、複数の酵素内電子移動経路や電極反応部位が発見されたとする。

今回の研究は、生体触媒である酵素を利用したCO2再資源化技術を開発するための学術的基盤になるという。今後、酵素工学や機械学習などの手法も織り交ぜることで、「CO2再資源化スーパー酵素」の創出に繋がると考えられるとすると研究チームでは説明するほか、同酵素は、ほぼすべての生物におけるエネルギー運搬体であるNAD+/NADHを双方向に触媒することも可能なため、異化代謝に関わる酵素群と組み合わせたバイオ電池やバイオセンサ、バイオリアクタとしての展開も期待できるとしている。