中小企業と大企業で異なる「カーボンニュートラル」の捉え方

プロ人材に対して依頼されることの増えたサスティナブル関連の事業だが、その中でも特に大きい割合を占めるのは「カーボンニュートラル」に関するものだという。

「しかし、大企業と中小企業ではカーボンニュートラルに対する捉え方は大きく異なります」と吉岡氏は述べた。

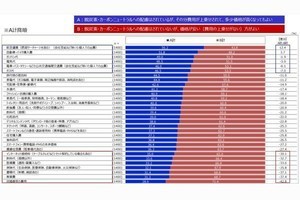

会社の規模に分けて行われたカーボンニュートラルに対する意識調査において、社員数が500名以上の企業では、74%が「取り組む必要がある」と回答したのに対し、社員数が500名未満の企業へのアンケートでは「取り組む必要がある」と答えたのは29%にとどまったのだという。

この割合の差は、根本的なカーボンニュートラルに対する捉え方が違うことに原因がある。カーボンニュートラルに取り組む必要がある理由を調査したアンケートにおいて、社員が500名以上の企業は、「ビジネスチャンス、収益が見込めるから」の割合が高く、新規サービスや新たなビジネスチャンスの機会だと捉える企業が多い一方、500名未満の企業は、「電気料金などエネルギーコスト削減の観点」という回答が多く、カーボンニュートラルに対する捉え方の違いが伺える結果が出ているという。

カーボンニュートラルを阻害する3つの要因

吉岡氏は、カーボンニュートラルがなかなか進まないのは、「知見不足」「人材、組織力が不十分」「コスト」の3点の要素が大きいと述べた。

「知見不足」に関しては、カーボンニュートラルに取り組む上で、必要な知見はさまざまあるため、カーボンニュートラルについての勉強のみをすればよいというわけではないことが取り組み推進の足かせとなっているという。

また、「人材、組織力が不十分」に関しては、「カーボンニュートラル」に携わったことがある人材が圧倒的に少ない上、知見不足の問題ともが被るが、多岐にわたる知見が必要になる「カーボンニュートラル」を推進するための人材が不足しているとのことだ。

さらに、「コスト」の影響でカーボンニュートラルのプロジェクトの進捗が遅れている割合も多いという。設備等導入補助や省エネルギー投資促進事業費補助などは一定あるものの、そもそも知見や人材が不足していることにより、実際どれくらいのコストが必要か算出できていない状況も多い。

吉岡氏は、このように「カーボンニュートラルに対するプロ人材が少ない」ことが、カーボンニュートラルの推進が進まない大きな要因であると述べ、それに対する支援をi-commonでしていきたいと締めくくった。