近年はテクノロジーの発展が著しく、人工知能をはじめ、以前なら想像もできなかったような技術がわれわれの生活を便利なものにしている。その一方で、データ利用の増加に伴って既存の情報インフラや消費電力が限界を迎えつつあり、従来のインターネット環境の存続が懸念されている。

そうした中、既存の情報インフラ環境が抱える課題の解決を目指して、日本電信電話(NTT)は2019年に「IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)構想」を打ち出した。そこで、IOWN構想とはどのような構想なのか、そして、どのような世界を目指しているのか、NTT 研究企画部門 担当部長 工藤伊知郎氏に話を聞いた。

--まず、IOWN構想とはどのようなものでしょうか

工藤氏:IOWN構想は特定の技術を指すものではなく、さまざまな先端技術要素を組み合わせて便利な世界を目指そうとするための技術群です。そのため、「構想」と呼んでいます。元々は「Digital to Natural」をコンセプトとして検討を開始しました。これまでの電子技術の限界が近づいている現代において、デジタル処理をさらに突き詰めるのではなく、一度自然に立ち返って新しい技術を考え直してみようというコンセプトです。

現在のインターネット環境はもはや社会インフラの一部であり、インターネットがないと生活すらできないような時代になりつつあります。それに伴ってIT機器の消費電力や扱う情報量も急増しており、消費電力がまかなえないために新しいデータセンターが建設できない地域もあるようです。また、CPUの動作周波数も頭打ちになってきました。

このような環境を打破すべく、NTTの強みである光技術と従来の電子技術を融合させた新しい技術の開発に取り組んでいます。私たちはこれを「光電融合」と呼んでいるのですが、光と電子の緊密な結合がこの技術のテーマです。

--具体的には、どのような技術を開発していますか

工藤氏:現在はチップを作り始めた最初の段階です。自宅のブロードバンドルータの挿入口に付いているスイッチについては、光と電気を変換可能な部品ができました。将来的にはマザーボードの中に入っているCMOSのチップ間の伝送も光による伝送に置き換えられるよう開発中です。さらに遠い将来になると思うのですが、CPUにも光技術を取り入れたいと思っています。計算は電子技術が担当して、データの伝送を光技術が担当するようなチップが作ることができるのではないかと思っています。

当社は2019年に、超低消費電力で高速動作可能な光トランジスタを開発して、国際学術誌『Nature Photonics』に掲載されました。それ以降、光で処理可能な全光スイッチ、論理回路を光で代替する光論理ゲート、高効率かつ強力なレーザーを放出可能な直接変調レーザーなど、さまざまなデバイスを開発しています。

これらの光電融合の処理技術を活用して、IOWN構想の実現を目指しているのが現在の段階です。近年はスマートシティやスマート農業などが発展していますが、それらの技術を支えるための基盤として、IOWNの技術群を使っていただきたいと思っています。

--今後、IOWN構想の技術群はどのように社会実装されていきますか

工藤氏:IOWN構想の主要な技術分野は「オールフォトニクス・ネットワーク」「コグニティブ・ファウンデーション」「デジタルツインコンピューティング」の3つです。

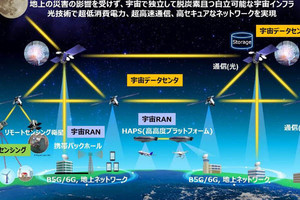

「オールフォトニクス・ネットワーク」は、無線区間も含めてネットワークから端末まで、すべての範囲に光の技術を導入して、従来の電子技術では実現困難である、圧倒的な低消費電力かつ大容量で低遅延な伝送を目指します。具体的には、電力効率は現在の100倍、伝送容量は現在の125倍、エンド・ツー・エンドの遅延は現在の200分の1までを目標としています。

「コグニティブ・ファウンデーション」では、時速なICTリソースの配備と構成の最適化を実現します。レイヤーの異なるICTリソースを一元的に管理するコントロール機能を担っています。

「デジタルツインコンピューティング」では、オールフォトニクス・ネットワークとコグニティブ・ファウンデーションを基盤に、低消費電力かつ高速な処理が可能なサーバやクラウドを実現します。人流や交通量を仮想空間上に再現して高精度に処理できれば、未来予測のようなことも可能になるはずです。

--IOWN構想によって、どのような世界を実現できるのでしょうか

工藤氏:例えば、デジタルツインコンピューティングの性能が向上することで、人と車の流れだけでなく気象情報も仮想空間上で処理できるようになれば、災害を予測するプラットフォームを作ることができるはずです。さらには、自動運転技術の進化に伴って、信号がなくても車同士がぶつからない環境も実現できそうです。仮に事故が起こったときには、その場所を回避するルートを迅速に提案したり、避難を誘導したりできるでしょう。

他には、e-Sportsでの活用も考えています。現在のオンラインゲームはサーバからの距離に応じて遅延が発生することがあり、一般的にはサーバに近いほど有利とされています。IOWN構想が目指す世界の中では、どこからでも遅延がない同等の条件の中で競技できるようになります。

また、音楽のライブであれば、演奏者が別々の会場から1つの曲を演奏する環境が実現できると思います。観客もそれぞれ違う場所にいながら、仮想空間の中で全員同時に演奏を楽しめるだろうと考えています。スポーツも同様ですね。水泳や陸上競技などは競技者も観客も遠隔地にいながら、あたかも同じ会場にいるかのような視点で試合を体験できるようになるでしょう。