東京工業大学(東工大)は11月2日、古地磁気学研究によって、白亜紀後期(8400万年前)に、地球の“極”の地理的位置が移動していたことを示す有力な証拠を発見したことを発表した。

同成果は、東工大 地球生命研究所のJoseph Kirschvink教授(米・カルフォルニア工科大学教授兼任)、中国科学院地質・地球物理学研究所(北京)のRoss Mitchell教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

地球の自転軸(地軸)の傾きは、現在は約23.4度だが、約4万1000年の周期でおよそ21度から24度の間で変化することが知られている。それに加え、地軸の向きもコマの首振り運動と同じである歳差運動によって変化するが、地軸の傾きや向きはほぼ安定しているといえる。

これは、地球のサイズ(半径約6378km)に対して、不釣り合いなほど大きな衛星である月(半径約1738km)が存在することなどが、その安定の大きな要因とされる。安定した環境が地質学的な長期間にわたって維持されてきたことで、物質同士の果てしない化学反応の果てに生命が誕生し、それが進化し、今日のような生命のあふれる惑星になったと考えられている。

科学者たちはこれまで実際に地軸の傾きが変化したことがあるのか、そしてこれから変化する危険性があるのかを長年にわたって議論を繰り広げ、また、現在とは異なる過去の地軸の具体的な傾きを示す証拠の探索を行ってきた。しかし、地球の大陸はプレートテクトニクスにより移動してしまうため、地軸の地表面である北極点と南極点(真の極)を確かめることは困難だったという。

そのため、数十年にわたって科学者の間では、白亜紀(1億4500万年前~6600万年前)後期の約8400万年前に、大規模な真の極移動が起きたかどうかということが議論されてきたという。そこで研究チームは今回、この問題に、岩石などに残留した過去の地磁気を分析する「古地磁気学」を用いて挑むことにしたという。

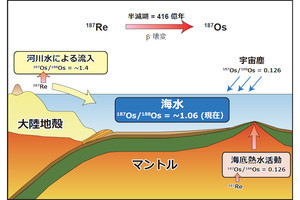

地磁気は、地球の深部にあるコアの外核が生み出している。外核は鉄を中心とした液体の金属で構成されており、この液体が地球の自転にともなって対流することで地球の磁場が生み出されている。長い時間スケールで見れば、この活動はマントルや地殻の移動の影響を受けないこととなり、岩石に残された地磁気の記憶を読み解けば、見かけの極移動ではなく、真の極移動を見ることができると考えられている。

実際の研究対象となった岩石は、イタリアの北アペニン山脈のフルロ付近に露出している「Scaglia Rossa」石灰岩と、同国中央アペニン山脈にあるApiro Dam湖西にある道路の切通しにおいて採掘された。

Scaglia Rossa石灰岩は、約8500万年前に、古代の地中海の浅い海底に堆積したもの。この地域の岩石は、間接的に恐竜を絶滅させた小惑星の衝突の発見につながったことでも有名である。一方のApiro Dam湖の切通しは、8000万年前に起こった大規模な「地磁気の逆転」の境界を横切っている点が特徴だという。

このような場所から採取された配向性の高い試料は、それらが形成された当時の地磁気の向きをよく残しているという。さらに、これらの堆積岩に含まれる磁性鉱物は、体内に微小な磁石を形成する走磁性バクテリアの化石であることがわかっている。走磁性バクテリアによって生成された磁鉄鉱の微小な結晶は、小さなコンパスの針のように並んでおり、岩が固まると堆積物に閉じ込められるため、この化石となった磁性が、地軸の傾きを追跡するための手がかりとなるとする。

非破壊岩石磁気実験の結果、アペニン山脈のScaglia Rossa石灰岩に記録された緯度の変化から、8600万年前から8000万年前の間に、イタリアが赤道に向かって一時的に移動したことが示されたとするほか、この結果は、太平洋の海底の岩石から収集された磁気データから観測された結果とも一致していることが確認されたともする。

さらに研究チームは、地球が8400万年前に約12度傾いていたことを示す証拠も発見。地球は横に傾いた後、逆方向に回転して元に戻り、約500万年の間に合計で約25度の弧を描いたことが判明したという。

なお、研究チームでは、この大きな変化は、地球上の生命の進化にも影響を与えた可能性があり、今後のさらなる調査が必要だとしている。