京都大学(京大)は11月5日、一般相対性理論が提唱された当初からの懸案だった“一般の曲がった時空”において、正しいエネルギーの定義を提唱したこと、ならびに、その定義を自然に拡張することで、宇宙全体からなる系で、エネルギーとは異なる別の新しい保存量が存在することを理論的に示したことを発表した。

同成果は、京大 基礎物理学研究所の青木慎也教授、同・横山修一特任助教、大阪大学(阪大) 大学院理学研究科の大野木哲也教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、シンガポールの国際学術誌「International Journal of Modern Physics A」に2本の論文(論文1、論文2)として掲載された。

一般相対性理論によって、物質の質量(=エネルギー)や運動量が空間の曲がり具合を決定し、その曲がりが重力であるということが示され、それまでのニュートン力学から革新された。E=mc2の公式で知られるように、エネルギーは一般相対性理論においても中心的な概念だが、一般相対性理論は、その提唱当時から、その定義に困難な部分もあったという。

その理由は、重力と物質との関係を規定するアインシュタイン方程式において、物質のエネルギーと運動量を表すテンソルが通常の保存則を満たさないからで、アインシュタインは重力場に付随するテンソルに似た「擬テンソル」と呼ばれる量を考案。これを物質のエネルギー運動量テンソルに付け加えることで、保存量を構成できると指摘したのである。

この擬テンソルが重力のエネルギーや運動量を記述するという提案が行われたが、擬テンソルはテンソルではないため、理論の大事な柱である一般座標変換不変性を満たさず不完全であったが、擬テンソルには、電磁場のエネルギーの類似物が含まれていることもあり、長い間使われ続けることとなった後、さまざまな議論を経て、曲がった時空におけるエネルギーとして、「準局所エネルギー」と呼ばれる量や「Komar積分」と呼ばれる量を状況に応じて計算することが主流となり、現在に至っている。

準局所エネルギーは、重力場のエネルギーが擬テンソルで表されると仮定すると、空間内部に局在するエネルギーが物理的意味をなさなくなることを考慮して時空の十分遠方の表面でエネルギーを計算しようとする考え方で、電磁気学では「ガウスの法則」を使った全電荷の表面積分による計算に対応する。しかしこれはアインシュタインの擬テンソルの考え方と同様に、一般座標不変性を満たさない。その一方、Komar積分は一般座標変換で不変な量で、なおかつどのような時空でも保存するように定義されている。しかし、平坦時空に適用しても通常のエネルギーに帰着しないため、正しいエネルギーとはいえないという。

そうした中、京大の青木教授と横山特任助教、阪大の大野木教授の3人は、共同で一般相対性理論と量子力学を統一する究極の理論である「量子重力」を研究する過程において、“複雑に曲がった時空”という概念に遭遇。そして従来のエネルギーの定義では、その系のエネルギーを正しく評価できないことを認識したとした。

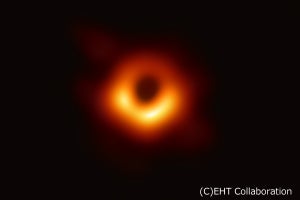

試行錯誤の末に一般座標変換で不変なエネルギーの定義が見出され、それを最も基本的なブラックホールであるシュバルツシルト(シュワルツシルト)ブラックホールに適用し、既存の結果を再現するか否かを確かめることにしたところ、シュバルツシルトブラックホールの特異点には物質のエネルギー運動量テンソルが凝縮していて、それを考慮することで初めて既存の結果を再現するということが判明したという。

ブラックホールは伝統的にその内部に物質を何も持たず、「真の特異点」と呼ばれる部分に時空の「穴」だけがあるような天体であるとされ、特異点を避けて解析する手法が長い間発展させられてきたことから、この研究では、ブラックホール内部にある時空の“穴”は物質がそこに凝縮した結果できたものであり、この寄与を見逃すと、一般座標不変なエネルギーの定義を用いて正しい結果を得ることができないことがわかったとする。

さらに、このエネルギーの定義を用いて静止した星の持つエネルギーの計算を行うと、従来、静止した星のエネルギーは、十分遠方における重力場の振る舞いから計算された「重力質量」と呼ばれるものに一致するとされていたが、提唱されたエネルギーは、この値よりも小さくなることが明らかとなったとする。ただし、広がった物体には潮汐力が働くため等価原理との矛盾はないとのことで、実際に結果のずれを調べたところ、広がった物体の内部における自己重力相互作用を表していることが明らかとなったとする。

これらの結果において、ブラックホールや星のエネルギーは時間に依存しない保存量だが、これは「ネーターの定理」の帰結だとのことで、今回、「対称性の存在しないような複雑に曲がった時空でも一般座標不変性と矛盾しない形で保存量が存在するのか」というネーターの定理を拡張する問題に挑むことにしたという。その結果、宇宙のような全体からなる系においてそのような保存量が存在し、その具体的な表示を与えることに成功したとした。

また、その結果を我々が存在する宇宙のような系に当てはめると、その保存量をエントロピーと解釈することで、熱力学第1法則を満たしていることが確かめられたとするほか、よく知られたブラックホールに対してこの保存量を計算すると、ごく自然な仮定の下に、「ベッケンシュタイン・ホーキングの公式」から計算されるブラックホールエントロピーと一致することも判明したとのことで、これらの成果から、青木教授らはこの保存量が一般の閉じた物理系におけるエントロピーではないかと予想しているという。

研究チームでは、今回の研究成果は、一般相対性理論のみならず、より広い枠組みである場の理論に対し、新しい視点を与えてくれるものだとする。たとえば、アインシュタインが付け加えた擬テンソルによる「重力場のエネルギー」は、青木教授らが提唱したエネルギーの定義においては何ら役割を果たしていない。しかし、重力が持つとされるエネルギーは一体どうやって観測されるのか、それを考えることは今後の課題としている。

具体的には、「2つの星がお互いに回り合う連星は、重力波を出すことでエネルギーを失う」と考えられているが、そうした連星の運動中に、今回定義されたエネルギーやエントロピーはどのように保存するのかということを詳細に調べることも、今後の課題であるとしている。

なお、青木教授は今回の成果に対し、「素粒子論を専門とする3人が『一般相対性理論におけるエネルギーの定義』という(隠れた)大問題を研究するに至ったのは偶然であり、今思い返しても不思議です。最初は、我々のような非専門家がこのような重要な“発見”をしたことが信じられず、さまざまな文献を調べましたが、重力場を含めたエネルギーの定義が主流で我々のような定義はほとんどなく、それを使った計算も皆無であったことを知り、驚かされました。現時点では専門家からの反応が鈍いのが残念ですが、この研究の重要性は確信しています。偶然とはいえ、このような研究に立ち会えたことは研究者冥利に尽きるといっても過言ではありません」とコメントしている。