海洋研究開発機構(JAMSTEC)、お茶の水女子大学、東京大学(東大)の3者は、熱帯域で巨大な積乱雲群として観測される「マッデン・ジュリアン振動」(MJO)が熱帯インド洋においてどのように発生するかの解析などを実施した結果、高度約10kmの上空を伝わる大気中の“波”(周期的な大気変動)の増幅が、発生の引き金であることを突き止めたと発表した。

同成果は、JAMSTEC 地球環境部門 環境変動予測研究センターの高須賀大輔ポストドクトラル研究員、お茶の水女子大学の神山翼助教、東大の三浦裕亮准教授、同・末松環特任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米地球物理学連合が刊行する学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

MJOは熱帯域における顕著な気象現象の1つで、主にインド洋で水平方向に数千kmにもわたる巨大な積乱雲群として現れたのち、その雲群が秒速約5m(時速約18km)ほどのペースで、太平洋上に向かって数十日かけて移動する現象として観測される。

熱帯域の日々の天気を大きく左右するほか、世界規模で異常気象をもたらす要因となるエルニーニョ現象の発生や終息、日本を含む中緯度域に来襲する熱帯低気圧の発生にも関係するため、過去にはMJOが遠因となって異常高温や大雪がもたらされたことなども知られている。

MJOの発生メカニズムを解明することで、MJOとそれに関連した気象現象の予測精度向上が期待されているが、その発生を特徴付ける雲群の形成は、水蒸気・気温・風の変動が複雑に関係し合って実現されるものであるため、発見以来50年に及ぶ研究が続けられてきたものの、それらのプロセスを解きほぐした明快な理解には至っていなかったという。

そこで研究チームは今回、特に風の変動に着目し、MJOを現場観測した際に得られたデータの解析や、熱帯大気の運動を計算するシミュレーションを実施。それにより、MJOの発生を説明するまったく新しい見方を提案することに成功したという。

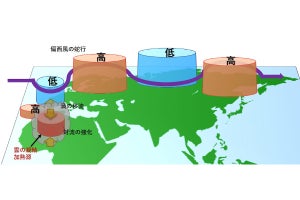

その結果、MJOは発生前に熱帯インド洋のはるか上空で観測される数日周期の大気波動「混合ロスビー重力波」が、インド洋西部上空で増幅することがきっかけとなっていることが判明。それが大気下方にまで伝わり、その結果として地面付近において風の変動が促され、インド洋でのMJOの雲群を発生させることが明らかにされた。

-

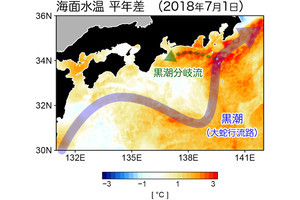

MJOを捉えた2006年12月29日の衛星画像(Miura et al. [2007, Science] に示された要領で作成されたもの)。もともとインド洋西部で発生したMJOに伴う巨大な雲群がインド洋東部からインドネシアに差し掛かっており、この後、太平洋に向かって東に進んでいく。画像左端の赤道付近にある緑色の星印は、今回の研究で用いられた現場観測データの取得地(ガン島)の所在地 (出所:JAMSTEC Webサイト)

また、このプロセスの引き金である「インド洋西部上空での混合ロスビー重力波の増幅」は、年間を通してインド洋上に存在する大気循環の「ウォーカー循環」の影響を受けて引き起こされることも示されたという。

-

(a)MJO発生前にあたる2011年11月3日~8日の期間で平均した、ウォーカー循環に伴う東西風の収束による混合ロスビー重力波の運動エネルギーの増幅率(陰影)と、波のエネルギー伝播に伴う運動エネルギーの時間変化率(黒線)の東西鉛直断面図(いずれも赤道域で平均された量)。11月10日から開始したレイトレーシング解析の結果も水色線で示されており、複数の線は解析の初期条件として与える波長と位置の見積もり誤差が考慮された複数の場合に対応。混合ロスビー重力波はインド洋西部上空で特に増幅しており、それを起点に大気下方の東側に伝わるエネルギーの流れが存在していることがわかる。(b)今回の研究で明らかにされた新たなMJO発生メカニズムがまとめられた模式図(時系列は(1)→(4)の順)。色矢印で示された上昇流と下降流、はるか上空の東風は年間を通して存在するウォーカー循環に伴うもの (出所:JAMSTEC Webサイト)

MJO自体は、積乱雲を主役とする約1~2か月周期の現象であるため、これまでの研究においては、大気下層における、積乱雲ができ始める数十日単位の変動が注目されがちだった。しかし今回の成果はその定説を覆し、「はるか上空におけるMJOの周期とは異なる変動」にこそ、MJOを発生させる種があることが示されたもので、研究チームでは、今回の成果は、MJOの発生タイミングの予測に活用できるほか、天気予報や気候予測に使われているシミュレーションの再現性の評価や改善につながることが期待されるとしている。