キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンシステムアンドサポート(キヤノンS&S)は8月4日、ニューノーマルな働き方の変化に対応したセキュリティソリューションに運用サポートまでパックにした「まかせてITセキュリティ対策安心パック」の提供を中小企業向けに開始した。

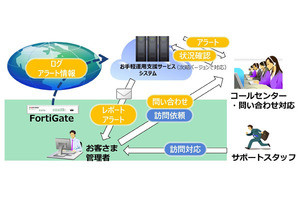

新製品は社会全体のデジタル化が進行していく中で、対応に苦慮する中小企業向けにウイルスなど外部からの脅威を防ぐ統合脅威管理の「FortiGate」と、万一脅威がネットワーク内に侵入した際も内部ウイルス拡散防止などで社内ネットワークを守るスイッチ「SubGate」に加え、リモートでの設定変更やセキュリティアラートの問い合わせ対応といった運用サポートと障害切り分けの保守をセットにして提供する。

昨年12月に経済産業省が発表した「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート2」では「多くの中小企業では、DX以前の問題としてIT機器の導入はじめとするテジタイゼーションの段階にさえも進んでいないのが現状である」と指摘しており、中小企業のIT導入および運用のハードルが高いという。

また、IT人材の不足も深刻化しつつあり、こうした課題を解決するため2021年2月にまかせてITシリーズをリリース。ITの選定から導入、運用、保守までパック化し、これまで情報漏えい対策やデータ保護、PCのトラブル対応やソフトの操作を支援するパックを展開している。

昨今のサイバー攻撃の脅威の深刻度は増しており、多くの企業では外部からの脅威への対策として、複数のセキュリティ機能を一元化したUTM(Unified Threat Management、統合脅威管理)装置などの導入を進めている。しかし、コロナ禍でテレワークの浸透など働き方の変化が進み、オフィス以外のさまざまなロケーションで仕事をする機会が増加している。

リモートワークの環境においては端末がウイルスに感染するリスクが高くなり、その端末を接続することで社内ネットワークにウイルスを蔓延させる恐れがあるため、これからのセキュリティ対策では内部からのウイルス拡散を防止する検討も必要だと指摘。

一方で、セキュリティアプライアンスを日々運用管理することは負荷がかかり、実際に同社のサポートセンターにもUTMの通信チェックの誤検知で見れなくなった業務上必要かつ安全なサイトを閲覧できるようにしてほしいという要望や、httpsを利用したフィッシングサイトへの対応に必要となるUTMが発行する証明書のPCへのインストール作業を、PCの買い替えや増設の際に忘れてしまい一部のサイトが閲覧できない、といった運用面の相談や問い合わせが多く寄せられているという。

そのため、専門的な知識や技術がない中小企業においてはセキュリティ対策の運用は負荷が高い状況を背景に、ネットワーク内外のセキュリティアプライアンスと運用をパックにした、まかせてITセキュリティ対策安心パックをリリースする。

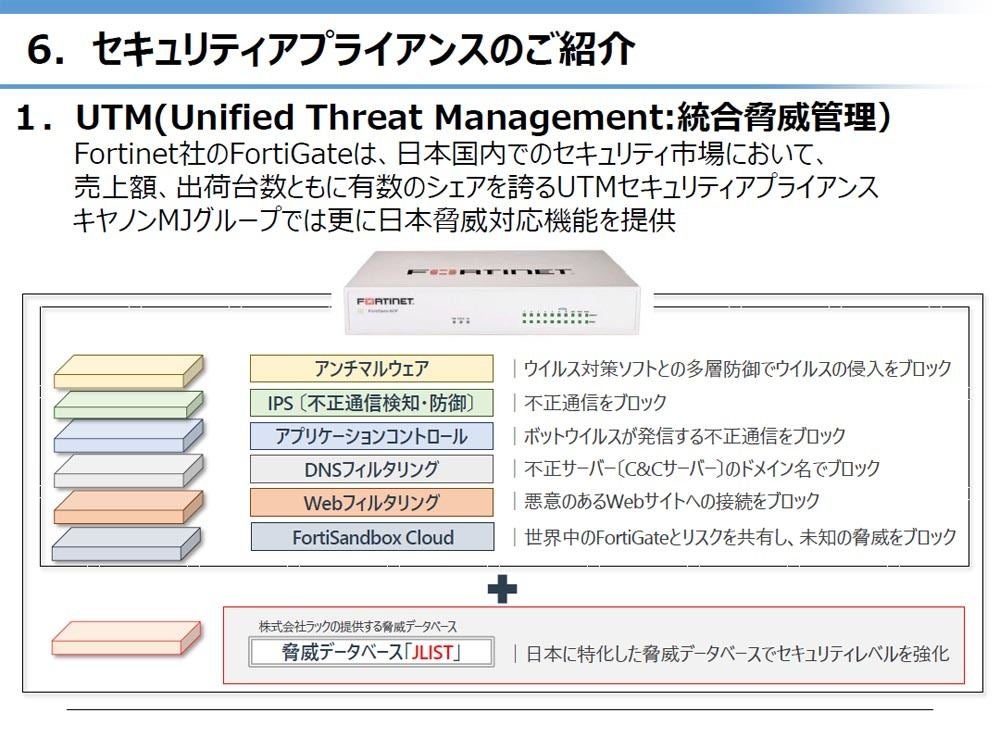

UTMであるFortiGateは、米Fortinetが開発したアプライアンスで、外部からの脅威対策として社内からインターネットの間の通信を監査し、メールやWebアクセスからのマルウエア感染のブロック、ウイルス感染した端末が攻撃者の仕掛けたサーバ(C&Cサーバ)への不正な通信を検知して遮断するなど、複数のセキュリティ機能による多層防御を提供している。また、これらの機能に加え、キヤノンS&Sが提供するFortiGateにはラックが提供する脅威情報データベース「JLIST」を組み込み、サイバー攻撃への防御を強化した機能が搭載されている。

SubGateは、ウイルス感染した端末が社内に接続された際に、ウイルスが他の端末に拡散しようとする不正な通信を検知しブロックすることで社内ネットワークを安全に保つセキュリティ機能を有したインテリジェントL2スイッチとなる。

同社では従来からセキュリティアプライアンスや運用サポート契約を用意していたが、パック化することで導入コストを25~30%(同社比)低減できるという。規模や要望に応じて柔軟に組み合わせることで、堅牢なセキュリティを提供していく。

新製品は利用端末数に応じて30端末以下が「FortiGate40F」とSubGate2台まで、50端末以下が「FortiGate60F」とSubGate3台まで、80端末以下が「FortiGate80F」とSubGate5台までとなる。参考価格は税別で端末数50台の場合、250万円(5年間、アプライアンス本体のFortiGateとSubgate、導入、運用、保守費用を含む)、2021年下半期までに200社への導入を目指す。