熊本大学は7月14日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で重症化後に急速に回復した症例から、強力な中和モノクローナル抗体を分離することに成功したと発表した。

同成果は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパスの松下修三特任教授らの研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンスを扱う学術誌「Cell Reports」に掲載された。

COVID-19患者のうち、約20%が重症化し、約5%が重篤な状態に陥ることが知られているが、有効性の確立した治療法はなく、一度に多くの重症患者の入院が必要となり、医療崩壊につながることが懸念されてきた。

日本でもワクチン接種が進められているが、その効果には個人差があることや、ワクチン未接種の人々も一定数残ることが予想されることから、感染拡大は、まだしばらく続くと考えられている。このような状況を踏まえ、研究チームは今回、中和抗体を用いた感染予防、重症化抑制の治療法開発を考案することを目指したという。

具体的には、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染して重症化後に回復した症例の中から、血清中に強力な中和活性を持つ2症例を選定し、その抗体のコピー(クローン)を作成。そのクローンのウイルスのスパイク(S)タンパク質に対する結合活性を分析し、活性が認められた88のクローンのSタンパク質のレセプター結合部位(RBD)への結合活性を調べたところ、9クローンに活性が確認されたという。また、88クローンのうち、SARS-CoV-2のSタンパク質を発現させたシュードウイルスを用いて中和活性が調査され、有意な活性を示す5クローンが選定されたという。

さらに、この5クローンについて、3種類の異なる標的細胞を用いたシュードウイルス中和試験)、2種類の標的細胞を用いた細胞融合阻止試験を実施したところ、どの中和試験結果も同様に、強力な中和活性が認められたとする。

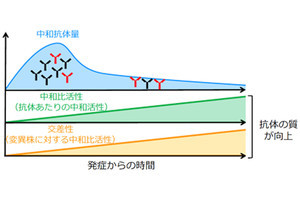

加えて、研究チームは、各変異株のSタンパク質変異を導入したシュードウイルスを作成し、交差中和活性の測定を実施。その結果、アルファ株とmink cluster 5株は一部の抗体では野生型と同程度の濃度で中和されることが確認されたほか、ベータ株とガンマ株も一部の抗体で中和されることが示されたという。

-

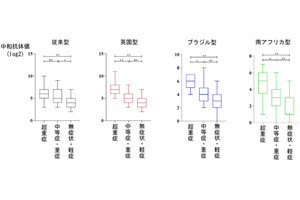

SARS-CoV-2変異株に対する中和活性の評価。(A)代表的な変異株である、アルファ株、ベータ株、ガンマ株、mink cluster 5株におけるSタンパク質のアミノ酸変異。(B)野生型(614G)および変異株に対する中和モノクローナル抗体(上段)および、抗体を分離した感染者の血清抗体(下段)の中和活性を、IC50を用いて示したもの。ベータ株とガンマ株が中和抵抗性であることが示された。(C)中和モノクローナル抗体の変異株に対する中和試験結果。10-121と9-105はすべての変異ウイルスを中和することが確認された。中でも9-105抗体は、最も中和抵抗性があるベータ株に対しても0.021μg/mLという低濃度で中和活性が示された。(D)一方、感染者血漿中の抗体は、アルファ株、mink cluster 5株には中和活性を示すものの、ガンマ株の中和能は低下し(下)、ベータ株にはほとんどの症例が中和活性を示さなかったとした(上) (出所:熊本大プレスリリースPDF)

日本でも感染拡大が懸念されているデルタ株に対しても、中和できるというデータが得られているということで、どの懸念すべき変異株に対しても十分な中和活性を保っているといえるとしている。

研究チームでは、今回の研究により、重症化後に回復した2症例から得られた強力な中和活性を持つ4種類のヒトモノクローナル抗体のうち2抗体は、野生(武漢)型、ヨーロッパ型(D614G)に加え、世界的に問題となっているアルファ株、ベータ株、mink cluster 5、ガンマ株、デルタ株という変異株に対し、低濃度で強力な交差中和活性を示し、COVID-19パンデミックに対する対抗策になりうると考えられるとしている。

なお、研究チームでは、今回の研究成果をもとに、熊本大として中和抗体の医薬品化に関する可能性の検討について、2020年12月時点で明治グループと共同研究契約を締結したとしている。変異株に対する中和活性について、2021年3月に国内優先権を出願済みとしており、今後、開発された抗体の臨床応用に向けた基礎研究、非臨床試験を推進する予定としている。