大阪大学(阪大)は5月25日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者由来の抗体を解析した結果、新型コロナに感染すると、感染を防御する中和抗体のほか、感染性を高める抗体(感染増強抗体)も産生されていることを発見したと発表した。

同成果は、同大の荒瀬尚教授を中心とした微生物病研究所・蛋白質研究所・免疫学フロンティア研究センター・感染症総合研究拠点・医学系研究科等から成る研究グループによるもの。詳細は5月24日付で「Cell」に掲載された。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のスパイクタンパク質の受容体結合部位(RBD)に対する抗体は、ヒトの受容体であるACE2との結合を阻害することで、新型コロナの感染を抑える中和抗体としての役割を有しているが、スパイクタンパク質の他の部位に対する抗体の機能は不明であったという。

実際、最近のさまざまな変異株が中和抗体の認識部位に変異を獲得したことから、抗体がウイルスの排除に重要な機能を担っているために、ウイルスが中和抗体に認識されない変異を獲得したと考えられるが、新型コロナ患者における、中和抗体以外にも産生されるスパイクタンパク質に対する多くの抗体の詳細な機能はよくわかっていなかったという。

デングウイルスなどでは、ウイルスに対する抗体によって感染が増悪する現象「抗体依存性感染増強(ADE)」が知られており、一度デングウイルスに感染した後、異なる型のデングウイルスに感染すると、最初の感染によって産生された抗体によって重症化する場合があるという。また、コロナウイルスの1つである猫伝染性腹膜炎ウイルスにおいても、ウイルスに対する抗体が増悪因子になることが報告されている。

こうした背景を踏まえ研究グループは今回、新型コロナ患者で産生される抗体の機能解明に向け、新型コロナ患者の免疫細胞からクローニングされたスパイクタンパク質に対する抗体遺伝子をヒト細胞に発現させて用意した76種類のスパイクタンパク質に対する抗体の機能について詳細な解析を実施。その結果、これまでの考え方である、抗体による感染増強には、ある種の免疫細胞が発現しているFc受容体が関与しているという仕組みとは異なり、ウイルス粒子に結合するだけで感染性をFc受容体非依存性に高める抗体が存在することが確認されたという。

また、新型コロナ患者における感染増強抗体と中和抗体を測定し、その差を解析したところ、重症患者では感染増強抗体が高い傾向が認められたとするほか、非感染者においても感染増強抗体を少量持っている人が存在することが判明したともしており、感染増強抗体を持っている人が感染したり、ワクチン投与によって、感染増強抗体の産生が高まる可能性が考えられると研究グループでは述べている。

-

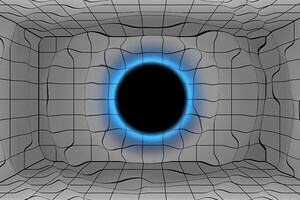

感染増強抗体がスパイクタンパク質のアミノ酸のN末の領域で、機能はよくわかっていない領域である「NTD(N-Terminal Domain)」に結合すると、抗体によってNTDが牽引された結果、スパイクタンパク質の構造が変化してACE2に結合しやすい開いた構造のRBD(Receptor Binding Domain:受容体結合領域)が誘導されるとことが判明したという (出所:阪大Webサイト)

なお、研究グループでは、感染増強抗体の産生が重症化に関与している可能性があるが、実際に体内で感染増悪に関与しているかはまだ不明であり、今後の解析が必要であるとしている。また、中和抗体が十分効かない変異株に対しては、感染増強抗体が優位に作用する可能性があるため、将来的には感染増強抗体の産生を誘導しないワクチン開発が必要になる可能性があるともしている。