国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は、マウスが「ほかのマウスが攻撃を受ける社会的敗北ストレス(SDS)1場面を撮影した動画」の提示によって、ストレス反応を示すことを世界で初めて明らかと発表した。

同成果は、NCNP精神保健研究所 精神薬理研究部の中武優子研究員らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ストレス体験はさまざまな精神疾患のリスク因子だ。2013年のボストンマラソン爆破事件の際、実際に現場に居合わせた者よりもその報道を繰り返し視聴した者の方が高いストレス反応を示したことが報告され、間接的なストレス曝露が強い心理的影響を及ぼす可能性が示唆されている。

また、ほかの個体が攻撃を受けている様子をその場で直接目撃した実験動物が、後に抑うつ行動を示すこともこれまでの研究から知られていた。しかし、動画を利用した間接的なストレス刺激の提示が、実験動物に対してどのような影響を及ぼすのかについては明らかにされていなかったことから、今回の実験が実施された。

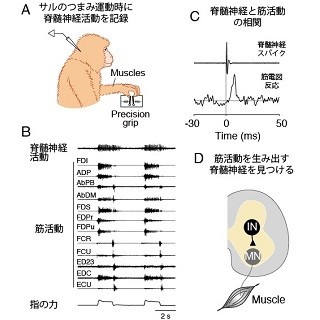

今回の研究では、モニターとスピーカーで挟まれた透明ゲージの中で、10分間だけマウスにSDS場面の動画の提示が行われた。SDS場面の動画の内容は、体格が優位で攻撃的な雄マウスに、実験に使用する雄マウスを攻撃させるという内容だ。1日10分間、10日間連続でストレスを与えられると、攻撃されたマウスは、社会性の低下や報酬感受性の低下など、抑うつ状態に関連した行動変化を示すようになるという。その一方で対照群には、実験に使用するマウスと同種のマウスが2匹で接触している動画が提示された。

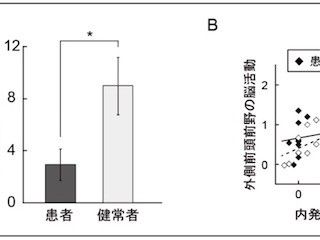

動画を提示されたマウスでは、直接SDSを受けた時と共通する、前帯状皮質、扁桃体、腹側被蓋野などの脳部位が活性化していることが確認された。また対照群と比較して、ストレスホルモンである「コルチコステロン」の値が血中で上昇していることも確かめられたのである。

コルチコステロンとは、ストレス負荷時に分泌量が増加するホルモンのひとつだ。生体にストレスが負荷されると、脳の視床下部から下垂体を経由し副腎に至るまでの「視床下部-下垂体-副腎系」の働きが活性化する。その結果、副腎皮質からの放出が促進されるのがコルチコステロンだ。代謝や免疫の働きを調整し、生体の恒常性維持に重要な役割を果たすホルモンである。

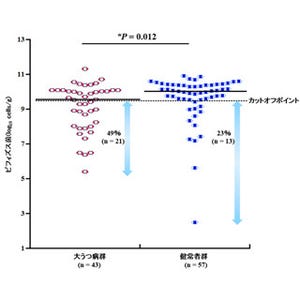

さらに実験では、仕切り板でモニターを遮ったり(画像2中央)、動画の内容にモザイクをかけて不明瞭になるように加工したものを提示したりしたところ(画像2右)、コルチコステロンの値は上昇しないことも確かめられた。これらの結果から、マウスが視覚情報をもとに動画の内容を把握し、実際に攻撃を受けた時と同様に反応したことがわかったという。

続いて、SDS動画の連続提示による報酬感受性への影響を検討するため、マウスにストレス動画を10日間提示し、ショ糖嗜好性試験が実施された。その結果、動画を提示されたマウスは甘い味のするショ糖(スクロース)への指向性が、対照群と比較して有意に低下することが確かめられた。

この結果から中武研究員らは、報酬感受性の低下を示すものとし、動画による間接的なストレス動画への曝露が、ストレスと関連するさまざまな精神疾患の重要な精神症状である「アンヘドニア」と似た状態を引き起こしたことが明らかとなったとしている。

今回の研究により、動画による間接的なストレス刺激が、マウスにストレス反応を生じさせ、報酬感受性の低下を引き起こすことが世界で初めて明らかとなった。惨な内容を含む報道は、心身に不調をもたらす恐れがある。今回の研究はそうした間接的なストレス刺激への曝露が、心身に及ぼす影響の解明やアンヘドニアの改善を目的とした薬剤の評価に有益なモデルとして貢献できることが期待されるとしている。