慶應義塾大学(慶大)は9月18日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により引き起こされる中枢神経系障害の病原性制御因子として「CCN1(Cyr61)」分子が関与している可能性を見出したと発表した。

同成果は、同大学医学部生理学教室の加瀬義高助教と岡野栄之教授らの研究チームによるもの。詳細は、学術雑誌「Inflammation and Regeneration」に掲載された。

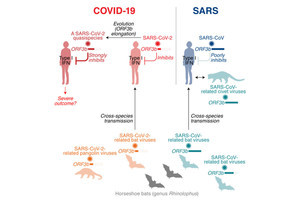

COVID-19が肺炎を引き起こすことがあるのはよく知られたことだが、中枢神経障害も引き起こすことがある。実際、髄膜炎の症例で新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が脳脊髄液から検出されている。しかし、それを引き起こすメカニズムはこれまで不明だった。

そこで研究チームは今回、まずデータベース解析を実施。COVID-19により引き起こされた急性出血性壊死性脳症の病巣であった「視床」では、SARS-CoV-2の受容体である「ACE2」と「CCN1」の発現量が高いことが確認された。それに加え、脳髄液を産生する「脈絡叢(みゃくらくそう)」でもACE2とCCN1の発現量が高いことが判明。髄膜炎の症例でSARS-CoV-2が脳脊髄液から検出されたことからも、ACE2とCCN1が同ウイルスの病原性に関与している可能性があるという。

また今回の研究では、ヒトiPS細胞も活用された。同細胞から「神経幹細胞/前駆細胞」とニューロンが作製され、細胞免疫染色法が用いられ、これらの細胞におけるACE2とCCN1の発現が1細胞レベルの解像度で解析が行われた。そして、ヒトiPS細胞から分化誘導された神経幹細胞/前駆細胞やニューロンでACE2が発現していることが確認されたのである。そのことから、シャーレ上の実験系において、ヒトiPS細胞から作製した神経系の細胞が、COVID-19の研究に有用であることが示されることとなった。

なおCCN1は、以前よりRNAウイルスやDNAウイルス、そして細菌の感染初期だけでなく、病原性増悪(ぞうあく:症状がさらに悪化すること)にも関与していることが報告されてきた。SARS-CoV-2も同様のメカニズムを持っている可能性があることから、研究チームは、すでに報告されていたCOVID-19研究の再解析を実施。その結果、脳以外の細胞・組織では、SARS-CoV-2感染後にCCN1の発現が上昇していることを確認したという。

さらに、ヒトiPS細胞由来の神経幹細胞/前駆細胞を用いたRNAシーケンスを実施し、「compound34」と「DAPT」という「γ-セクレターゼ阻害剤」がCCN1の発現抑制効果を有することも明らかにした。CCN1の発現を抑制することにより、COVID-19による中枢神経への障害が軽減される可能性があることが示唆されたこととなる。

なお、安全性と副作用の点から、これらの化合物がすぐにヒトに適用できるわけではないと研究チームでは説明しているが、一方で今回の研究成果がCOVID-19による中枢神経系障害増悪メカニズムの解明や治療薬開発の進展につながることが期待されるともしている。