東京工業大学(東工大)と東北大学は9月9日、量子アニーリング装置(量子アニーリング型量子コンピュータ)を用いて、磁性体内にできるメカニズムの理論を検証するために量子シュミュレーションを実行し、非平衡量子統計力学理論のひとつである「キブル・ズーレック機構」がその成立条件を外れても成立していることを発見すると同時に、量子アニーリング装置の新たな応用分野を開拓したと共同で発表した。

同成果は、東工大科学技術創成研究院量子コンピューティング研究ユニットの西森秀稔 特任教授、同・板東優樹 研究員、同・須佐友紀 研究員(現・NEC所属)、東北大大学院理学研究科物理学専攻の柴田尚和 准教授、東北大大学院情報化学研究科応用情報科学専攻の大関真之 准教授、同・押山広樹 特任助教、埼玉医科大学医学部物理学教室の鈴木正 講師のほか、スペイン・ドネスチア国際物理学研究センターのフェルナンド・ゴメス-ルイス氏、同・アドルフォ・デル・カンポ氏、米・南カリフォルニア大学のダニエル・リダー氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会発行の学術誌「Physical Review Research」に掲載された。また発表から2日後となる9月11日、東工大は、西森特任教授によるオンライン記者会見を実施し、詳細の説明を行った。

量子コンピュータは従来のコンピュータ(古典コンピュータ)とは動作原理が異なり、“重ね合わせ”といわれる、多くの状態を一度に表せる量子力学の性質が用いられている。古典コンピュータの情報単位ビットは数を0と1の2進数で表し、その組み合わせを順番にひとつずつ処理していくが、量子コンピュータでは0でもあり1でもある重ね合わせ状態を扱える量子ビット(Qビット)を情報単位とする。古典コンピュータでは、時間がかかりすぎて事実上計算が不可能な問題も高速処理できる可能性を持っているといわれる。

量子アニーリングとは、組み合わせ最適化問題を解くための量子力学に基づいた汎用性を持つアルゴリズムのことをいう。量子アニーリング装置とは、その量子アニーリングに特化した量子コンピュータのことである。これまで同装置は、多くの社会的な課題に直結する「組み合わせ最適化問題」の解決を主目的として用いられてきた。組み合わせ最適化問題とは、例えば、多数の商品があってそれぞれの重さと価値(価格)がわかっていて、それらを重量制限のあるトラックに積み込むとき、どの商品を何個ずつ積み込むと積み込まれた荷物全体の価値が最大になるかという問題などである。

しかし、ここ数年で量子アニーリング装置を使った新たな研究が行われるようになってきた。同装置内を「量子シミュレータ」という物理実験装置として扱い、量子専門ではあるが物理現象を実際に扱うタイプの実験だ。「量子シミュレーション」と呼ばれている。量子シミュレーションや量子シミュレータなど、頭に“量子”がつく場合は、現実の物理実験装置としての意味合いが強くなるのだ。

一般的にシミュレーションというと、例えば天気のように、気象に関連するさまざまな要素を数式化してプログラムに組み込み、そこに初期条件を与えることで、将来的に天気がどのように変化していくかという予測を行うものである。当たり前だが、コンピュータの中で物理的に気象現象を再現しているわけではない。しかし、量子シミュレータは異なる。今回の場合も、実際に量子ビットを用いてそこで量子が起こす物理現象そのものを研究対象としている。

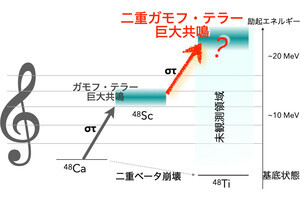

量子力学の世界では、「相転移」という現象を量子の揺らぎを制御することで起こすことができる。そうした分野を扱うのが、量子統計学理論だ。揺らぎの制御をある程度の早さで行うことを「非平衡」というが、今回の実験は、非平衡量子統計学理論が扱われた。

ちなみに相とは、水でいえば、氷と水と水蒸気という、固体・液体・気体それぞれの状態を指す。相転移は氷⇔水、水⇔水蒸気へと、同じ物質でもパラメータ(この場合は温度)を変えることで、状態が急激に変化することを指す。量子力学でも、量子の揺らぎを変化させることで相転移を起こすことが可能で、それを「量子相転移」という。

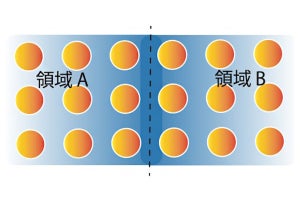

量子の揺らぎの制御の仕方によっては、均一な状態でなく、いくつかの領域=ドメインに分かれる。ひとつのドメイン内は統一された状態だが、ドメインが異なるとその統一のし方が異なり、ドメイン同士の境界は「欠陥」と呼ばれる。この欠陥数の平均が、温度や量子揺らぎの変化速度によってどう変わるのかを予測する理論が「キブル・ズーレック機構」だ。今回は、量子アニーリング装置によって、このキブル・ズーレック機構を詳細に検証することが目的である。

なお、これまでもキブル・ズーレック機構に関しては、量子シミュレーション実験が行われてきた。ただしそれらの研究では、量子ビットの理想的な動作の範囲内で検証したに過ぎなかった。理論との系統的な比較による量子ビットの特性を解明するには至っておらず、その解決が待ち望まれていたのである。

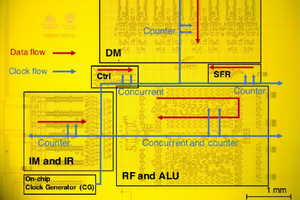

西森特任教授らは今回の実験で、D-Wave Systemsが商用化している量子アニーリング装置「D-Wave 2000Q」を活用。同装置のQPU(量子処理ユニット:Quantum Processing Unit)上に「1次元横磁場イジング模型」と呼ばれる磁性体を模擬的に実装し、その中でキブル・ズーレック機構の検証を実施したのである。

1次元横磁場イジング模型とは、原子スケールの微小磁石が直線状に並んで、量子力学による多くの状態の重ね合わせを実現しているような磁性体による模型のことだ。ここでは、QPU上の量子ビットを最大800個が直列につなぐことで再現された。1次元であるため、この場合の欠陥は量子ビットが上向きか下向きか不揃いになることで表される(欠陥がない場合はすべて上向きか下向き)。その欠陥の数を数えて、キブル・ズーレック機構による予測との比較が行われた。

この量子ビットに上向きか下向きかが生じる仕組みは、量子ビットの基本的な仕組みにある。量子ビットはリング状の超伝導素子でできており、その中を電流が右向きと左向きどちらにも同時に流れており、これが重ね合わせだ(なぜ同時にどちらの向きにも電流が流れるのかその仕組みは、実はわかっていない)。そして、左向きの電流が上向きで、右向きが下向きで表される。上向きか下向きかは計測しないとわからない。

そして超伝導素子をふたつつなげると、その組み合わせは、上-上、上-下、下-上、下-下の4つの状態が同時に存在することになり、計測するまで4つのどの状態なのかわからない。さらにいくつもの超伝導素子を直列につないでいくと、重ね合わせの組み合わせは2を直列した数だけ累乗することで求められるようになる。例えば、20個つないだら、104万8576の状態があって計測するまではわからない状態だが、これを制御して向きをそろえていく。その制御していく速度によって欠陥のでき方が異なってくるのだ。

今回の実験では、比較するために2台の量子アニーリング装置が活用された。1台は、米国のNASAエイムス研究所が所有する「D-Wave 2000Q」で、もう1台はD-Wave Systemsの本社にある同装置だ(ただし同じ性能ではなく、本社のマシンの方が新しくて性能がいいといわれている)。制御にかける時間を変化させて測定した結果、2台の量子アニーリング装置はそれぞれ異なる平均欠陥数の減少率(制御の時間をゆっくりさせていくと、欠陥数が減少していく割合)を導き出した。NASAの装置は0.20で、D-Wave Systems本社の装置は0.34である。そして、キブル・ズーレック機構により予測されている理想的な量子ビットの理論値が0.5。実測値と理論値との間に大きなズレが確認されたのである。

-

平均欠陥数に関するキブル・ズーレック機構の検証において、平均欠陥数の減少率は、NASAのマシンでは0.20、D-Wave Systems本社のマシンでは0.34だった。理論値は0.5であり、そこからかけ離れた数値であることから、量子ビットが非理想的であるという結論が導き出された (提供:東工大)

その差の理由を、量子ビットが理想的ではないと考察し、非理想的な量子ビットでもって予測すると、理論値は0.28となった。NASAとD-Wave Systems本社の装置の出した減少率にぐっと近づく(足して2で割ると0.27)ことが判明。その結果から、量子ビットが非理想的な状態で稼働している、つまり量子ビットの動作はやや揺らいでいるということことが確認されたのである。

また今回の量子シミュレーションは数百時間におよぶ大規模なもので、量子揺らぎの制御にかけた時間が同一条件で2万回ずつ実施して、その平均を導き出している。ひとつの条件で2万回も行うと結果にばらつきが出るので、統計を取ることが可能だ。量子揺らぎを制御した時間が1μs、10μs、100μsの3種類で統計を取り、その分布の揺らぎや、分布の仕方の非対称性が検証された。このより詳細な場合は、「一般化キブル・ズーレック機構」という(この理論は、今回の研究の共著者のひとりであるアドルフォ・デル・カンポ氏によって提唱された)。

ここでは、「分布の広がりが平均値に対してどういう値を持っているか」ということと、「分布が左右対称からどれぐらいズレているかを表すパラメータが、平均値に対してどういう値を持つか」の2点が検証された。なお、理想的な量子ビットでの理論値は、それぞれ0.59と0.13である。実験で得られた結果は、どちらもほぼ理想的な量子ビットでの理論値に一致しているものだった。平均欠陥数に関するキブル・ズーレック機構の検証では非理想的な量子ビットと判明したにもかかわらず、欠陥数の詳細な統計に関する一般化キブル・ズーレック機構では理想的な量子ビットであることが確認されたのである。

-

欠陥数の統計に関する一般化キブル・ズーレック機構の検証においては、非理想的な量子ビットであるにも関わらず、理想的な量子ビットでの理論値と変わらないという結果が導き出された。実験結果によって新たな現象が発見された (提供:東工大)

現状、欠陥数の統計量については非理想的な量子ビットでの理論はまだないが、この実験結果から、非理想的な量子ビットであっても理想的な量子ビットとほぼ同じ値を取るに違いないという、新たな予測が導き出されることとなった。別の言い方をすると、実験によってまだわかっていない新たな現象を発見したのである。

そして、この「非理想的な量子ビット」とは何かというと、電流が完全な流れ方から揺らいでいる(乱れている)効果だという。今回の成果は、結果的に「D-Wave 2000Q」の量子ビットが完璧ではないということを定量的に検証する形となった。西森特任教授は、量子シミュレータとしては量子ビットは理想的であることが望ましいが、量子アニーリング装置として組み合わせ最適化問題を解くには、今回の「D-Wave 2000Q」のクォリティでも問題ないとしている。

また西森特任教授らは、欠陥数の統計について、非理想的な量子ビットであっても理想的な量子ビットと一致する結果が確認できたことは、画期的だったという。量子アニーリング装置(量子コンピュータ)が量子シミュレータとして、理論の限界を超えて知見を広げられる可能性があることが確かめられたからである。

時間をかけて制御することで欠陥が少なくなるが、これは量子コンピュータのボトルネックであるという。西森特任教授らは、ある程度の早さでも欠陥を少なくできる研究を続けており、半年後には画期的な成果を発表できるだろうとしている。