しっとりとした静かな打鍵感

打鍵感としてはやはり赤軸のバリエーションということで、底まで押下圧がリニアに高まっていくスコスコとした感触です。どんなに強くエンターキーを打鍵しても「ッターン!」とはなりません。

特に際立つのはQuattro TKLの静音性の高さです。底打ちした感触が極めてソフトで、「カチャ」というようなプラスチック同士が接触する音がほとんどしません。Quattro TKLのキーキャップは1.5mm厚に仕上げられており、一般的な1.0mmの製品よりも肉厚。これが打鍵感の違いを生み出しているのかもしれません。

ちなみに、キーキャップの材質には耐摩耗性や電気特性に優れるPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用しています。キー印字はインクをキーキャップに浸透させる昇華印刷で、長時間使用しても文字が薄れないという優れもの。また、キー天面にはさらさらした梨地加工が施されています。

サクサク動かせるポインティングスティックとユニークなキーアサイン

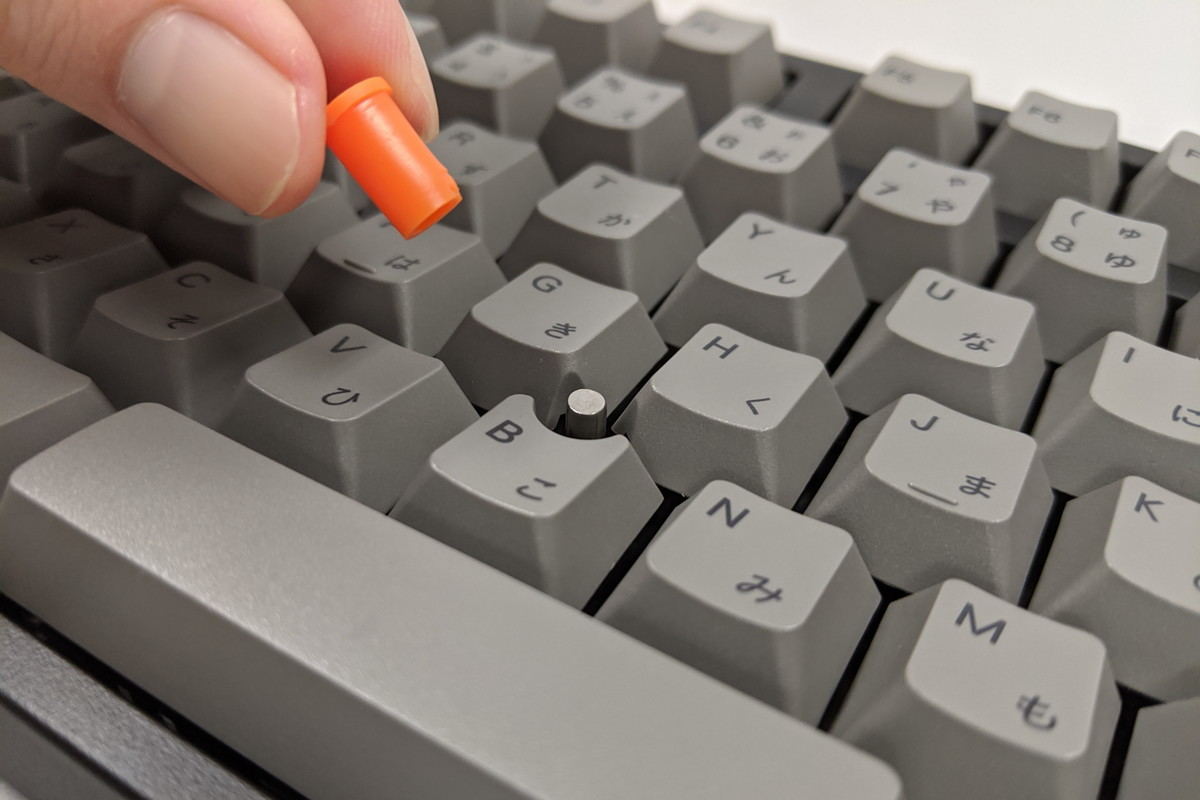

"マウス同様"を謳うポインティングスティックの操作感はとても快適です。最初にこのキーボードを画像で見た時は、プラスチックの棒が突き出しているだけなのかなと思っていましたが、実際に製品に触ってキャップを取り外してみると、鉄板シャーシに支えられた金属パーツがセンサーに指の動きを伝えてるという構造になっており、剛性感はとても良好です。

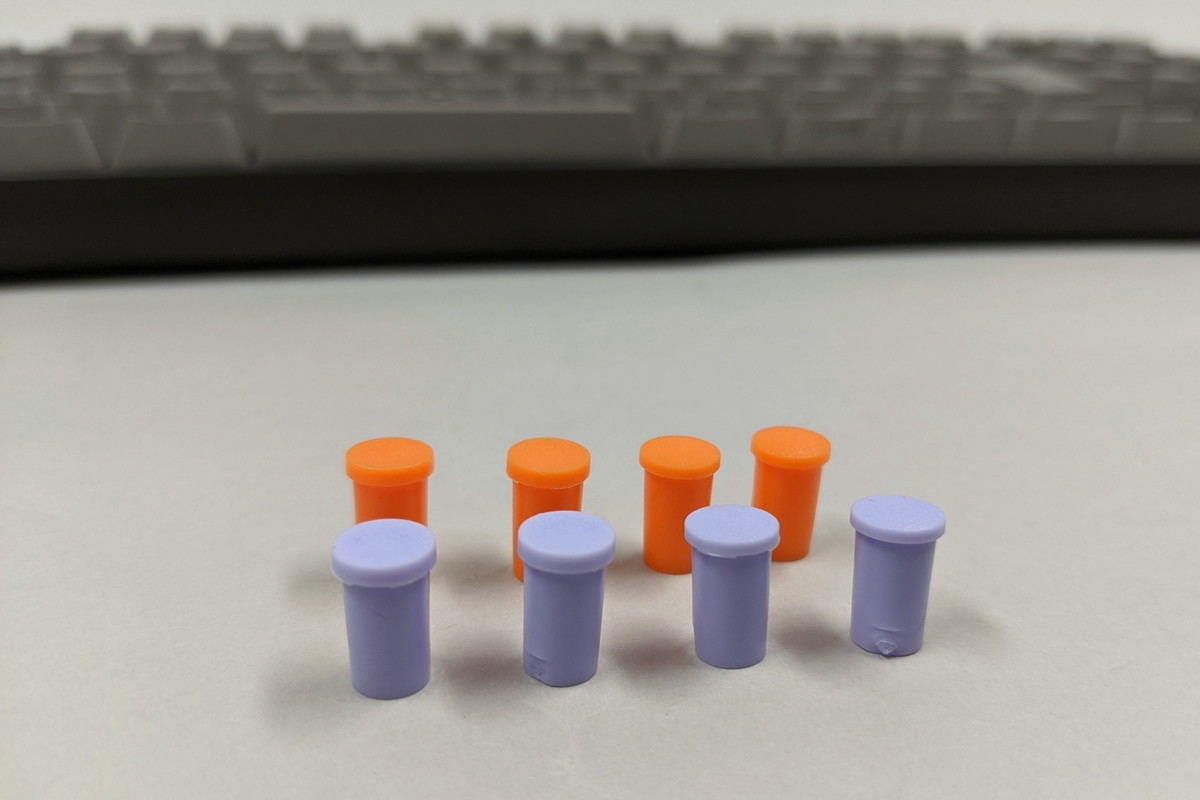

操作力は0.98~0.98N(10~100g程度)で、最大操作力は45N(250g)程度とのこと。実際に操作してみると、小さい力でスイスイ動かせます。Lenovo(ThinkPad)の赤いポインティングデバイスと感度を比較すると、筆者の体感ではこちらのほうが「ほんの少し高感度~同等」くらいといえるでしょうか。ほぼ同じです。スティックキャップは膨潤に強いエラストマー樹脂素材で、なでるような操作に向く凸型と、指先へのフィット感を重視した凹型の2種類が用意され、それぞれオレンジ色と薄紫色が付属。筆者は凸型が好みです。

マウスカーソルの移動だけではなく、キーボードでのクリック操作も可能です。スペースキー左の「無変換」キーと「変換」キーに左クリックと右クリックがそれぞれアサインされており、キーボード空手を話さずにマウス操作を完結できます。

ただ、困ったことに、「無変換」キーを愛用する筆者にとっては、クリックか無変換のどちらかしか使えないという問題が。例えば「マイナビのマイは毎日新聞の毎」と入力する場合、筆者はIMEにはカタカナ変換を任せずに、カタカナ表記が確定しているところでその都度、「無変換」キーを押しています。変換の失敗でいったんひらがなに戻したいときにも「無変換」キーを押したいので、ここに左クリックを割り当てて常用するのは筆者の使い方だと少し厳しいなと感じました。

カタカナ変換に「F7」キーを使ったり、変換をリセットするときには「BackSpace」キーを使うなど、柔軟な運用でカバーすることも選択肢として検討できそうですが、普段は「Fnキー」と「スペースキー」を押してクリックを無効化し、必要なときだけクリックを有効化して運用しています。

クリックモードか無変換/変換モードかはトグル切り替えになっており、スペースキー下に備える緑色LEDを見て判別できます。覗き込まないと点灯していることがわからないくらい、さりげない光量が嬉しいところ。この他にも、ほんのり白く光るLEDがCapsLockキーとScrollLockキーに搭載されています。

静音赤軸採用メカニカルは最高

やはり静音キーボードとなると静電容量無接点方式を採用したキーボードがメジャーですが、筆者としては静音でありながらも、リニアで程よく重い押下圧を両立するメカニカルキーボードが好み。テンキーレス、奇をてらわないキー配置、快適な打鍵感の静音赤軸採用、取り外し可能で3方向に引き回せるUSBケーブル、格好いいツートンカラーと、Quattro TKLはまさに求める要件を全部満たしてくれるキーボードという印象です。

また、こちらの記事では静音赤軸搭載メカニカルキーボードしての側面を大きく取り上げましたが、Quattro TKLは静音赤軸の他、上述の通り茶軸と青軸、赤軸をラインナップ。参考までに比較対象として取り上げたMajestouchも、静音スイッチ以外を搭載したモデルも多数用意しています。

業務に使うものでは一日のうちかなり長い時間を一緒に過ごすキーボード、今一度こだわって快適な職場環境づくりに挑んでみてはいかがでしょうか。筆者は上司との交換条件に交わした約束を果たすため、がんばって仕事をしようと思います……。