大雨特別警報も出た九州北部の記録的な大雨。依然として浸水被害や土砂災害への警戒が呼びかけられており、ライフラインのひとつである携帯電話網は平時以上に重要な役割を担っている。

災害が発生したとき、携帯電話の通信インフラはどういう状態になり、どう回復が試みられるのか。NTTドコモは8月30日、災害時に通信サービスを維持するための取り組みについて、メディア向け説明会を開催した。

災害時も「圏外」を生まないために

スマートフォンの通信には、音声通信とパケット(データ)通信の2種類がある。音声通信はまず、通信の玄関口となる無線基地局へつながったあと交換局やへつながり、相手先の交換局から相手先近くの無線基地局を経て、相手の電話へ届く。一方、パケット通信も基地局や交換局につながるが、プロバイダ的な役割のiモードセンター/spモードセンターを経由してから相手先の交換局・基地局につながる。

これらの通信が円滑に行われるよう、全ての通信を監視するのが、ネットワークオペレーションセンターだ。

NTTドコモのネットワークオペレーションセンターは、東日本と西日本に1つずつある。東日本にあるのは「ドコモ品川ビル」。2003年8月に稼働を開始した。

災害が実際に起こったらどうする?

東西のネットワークオペレーションセンターでは、常日頃からドコモのネットワーク通信を監視している。基地局には、基地局自身にエラーが出た場合、自動的に「障害発生」を通信する機能があるが、その情報が随時ネットワークオペレーションセンターに集まっていく。

基地局からの“SOS”は、年間十数万件。約9割が、ネットワークオペレーションセンターからの遠隔操作で復旧できるという。遠隔復旧できない残りの1割は、現地で基地局の状態を実際に確認しなければならない。基地局は、障害が起こってもシステム全体で機能をカバーできる冗長性があるため、実際に通信が止まるレベルの故障は少ないという。

-

ネットワークオペレーションセンターには、無線基地局と制御装置を監視する「アクセス業務」、交換機やIPネットワークを監視する「ノード業務」、基地局と交換局などを結ぶ伝送路を監視する「リンク業務」、ネットワーク全体を見て最適に制御する「ネットワークコントロール業務」の4つがある。ネットワークオペレーションセンターの大画面には基地局の障害が随時表示され、アクセス、ノード、リンクがチームになって通信障害の復旧にあたる。表示される情報は、ネットワークに影響が出る恐れがあるものが赤色、障害はあるがネットワークに影響がないものが紫、復旧したものは緑など、優先度で色分けされている

大きな災害が発生すると、ドコモでは災害対策本部を設置。被災地には安否確認の連絡が集中するため、緊急通報といった重要な通信が優先的につながるようトラフィックをコントロールしつつ、被災地へ移動基地局車や移動電源車を向かわせて、停電やケーブル断線、基地局の物理的な破損などで遮断された通信サービスを回復させる(移動基地局の通信には衛星回線を使う)。

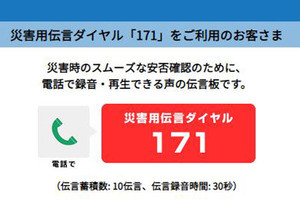

ユーザー向けには、無料充電サービスやWi-Fiルータ(災害時に開放される無料公衆無線LANサービス「00000JAPAN」)を提供。インフラとはやや逸れるが、災害用伝言板や災害用音声お届けサービスも開設する(今回の九州北部大雨向けにも提供されている)。

このほか、基地局が使えず通信が止まった地域にも通信サービスを提供するため、通常の基地局より広範囲のエリアをカバーする災害時専用の基地局、大ゾーン基地局の運用も検討する。

2011年3月に発生した東日本大震災では、4,900局の基地局がダウン。広範囲で通信が中断された。中断の理由は、基地局の物理的な故障やケーブル断線よりも、実は停電によるバッテリの枯渇が最も多かったという。このため今は、重要基地局の予備電源を強化し、無停電化も進めている。2019年6月に発生した山形沖地震では、山形県や新潟県で停電が発生したが、30局を予備電源で運用し、通信サービスへの影響を抑えることができたという。

ちなみに、地震や津波といった災害は事前に準備ができないが、台風はあらかじめ進路が決まっており、災害が起こりそうな地域を予測できる。通信サービスの障害が予測できる場合は、例えば基地局が水に浸からないよう上げておいたり、事前に移動基地局や移動電源車を災害が起こるかもしれない地域へ派遣する、といった手も打つ。

-

無料充電サービスの提供と、Wi-Fiルータ(災害時に開放される無料公衆無線LANサービス「00000JAPAN」)の提供。1つのセットで最大10台のスマートフォンや携帯電話(フィーチャーフォン)を同時充電できる

AIで基地局の「サイレント故障」を見つける

通信サービスの障害を防ぐ、NTTドコモの新たな取り組みがAIの導入だ。

実は基地局には、検知システムに上ってこない「サイレント故障」と呼ばれる故障がある。上で紹介したとおり、基地局には自身の故障を知らせる機能があるが、何も知らせず壊れる“検知できない故障”が時おり発生する。同社はこのサイレント故障が1日あたり数百件、年に数万件ほど起きていると推定している。この故障はすぐサービス品質に影響するものではないが、大きな障害につながる可能性があるため、サイレント故障を早めに発見することが同社の課題の1つだった。

サイレント故障を早期に検知するため、導入されたのがAIだ。サイレント故障は通信がスムーズに行われているかそうでないか(トラフィックが正常か異常か)で見分けるが、正常時・異常時それぞれのトラフィックパターンをAIに学習させ、AIによるサイレント故障の検知を実験的に導入しているという。

AIによる実証実験では、約8~9割の精度でサイレント故障した基地局を検知できているという。現在はネットワークの監視業務にAIを試験的に導入しており、これを2018年度末に本格運用させ、今後は分析や措置(復旧)にもAIを活用したい考えだ。分析は、「なぜ障害が発生しているのか」の原因をさぐるもの。故障箇所を推定し、特定のための切り分けもAIが行う。措置は、現在人間が行っている再起動やリセットなどを自動制御で行い、災害時の復旧作業の支援も任せたいという。

2020年度までには分析AI、措置AIの商用化も見込む。2019年秋からプレサービス、2020年から商用サービスを予定している5Gネットワークについても、AIによるネットワークオペレーション業務を行っていきたいとした。