IDC Japanは、12月11日、ITサプライヤー向けに、2019年の国内IT市場において鍵となる技術や市場トレンドなど主要10項目を発表した。IDC Japan リサーチバイスプレジデント 寄藤幸治氏は、「ベースはデジタルトランスフォーメーション(DX)を中心にどういったことが起きているのかだ」と総括した。

発表されたのは、以下の10項目だ。

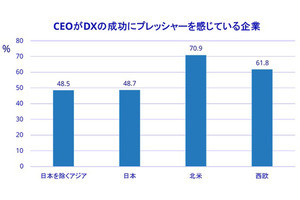

1. 業務の卓越性などDXの現実的な解を求める企業が急増し、「DX先進企業」と共にデジタル関連支出の増加を牽引する

DXに取り組む企業は増加しているが、実証実験(Proof of Concept:POC)段階にとどまる企業や部門内の取り組みで終わっている企業、取り組んでいるが効果を生まないケースも多いという。原因としては、リーダーシップ、予算、人材の不足があるという。結果として、デジタル化の目的がより分かりやすく、効果が測定しやすい既存業務プロセスの効率性追求に取り組む企業が増えていくと予測。こういった企業が第3のプラットフォームやイノベーションアクセラレーターなどデジタル関連支出の拡大を下支えするため、ITサプライヤーは、DXの目的、技術、体制の多様化に対応可能なアプローチを複数用意する必要性が増し、KPIやゴール設定をベースとした「パッケージ化されたデジタルソリューション」のビジネス機会が広がるという。

2. 海外で拡大する「働き方の未来(Future of Work)」の実現に向けた取り組みに刺激され、国内でもワークカルチャー、ワークスペース、ワークフォースの三位一体の改革が始動する

現状の働き方改革とは異なる、時間や空間の制限を超えたボーダーレスな環境でイノベーションを目指した働き方を検討していく最初の年になると予測。働き方の未来(Future of Work)の目的は、持続可能な競争優位性を獲得することであり、ワークカルチャー、ワークスペース、ワークフォースの三位一体の変革なるという。これに対してITサプライヤーは、自らが働き方の未来の先導者になることを通じて、必要なITソリューションを開発すべきであるとしている。

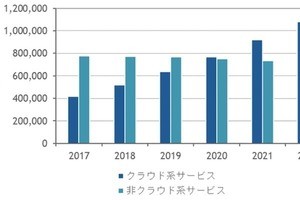

3. クラウドの適材適所が助長した複雑化の課題を解決し、DXを推進するCoEの重要性が高まる。

クラウド利用は進んでいるが、部門ごとの利用など、適材適所での利用によって「サイロ化」を助長。結果として、システムごとに見ると効果(コストの最適化など)はあるが、運用管理の複雑化によるコストやセキュリティリスクの増大という課題が顕在化しており、今後、会社全体の最適化に向けクラウド最適化を実現するために、ノウハウなど知見の集約とその活用を促すCoE(Center of Excellence)の重要性が高まるという。これに対してITサプライヤーは、マルチクラウド/ハイブリッドクラウドにおける自社の製品/サービスのポジションを明確化すべきとしている。

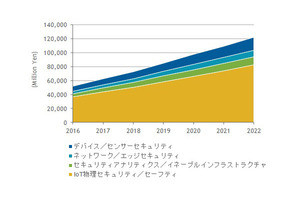

4. データのマネタイズ実現に向け、2019年は関係性が複雑化するステークホルダー間でIoTとデータエコシステムの融合が加速する

IoTが顧客向けの製品/サービスに組み込まれてくるようになり、IoTソリューションのステークホルダーが増加し、ステークホルダー同士を結び付ける「エンゲージメントポイント(Engagement Point)」も増加。扱うデータの管理/活用も複雑化すると予測。したがって、SoR(Systems of Record)の分野においても、データを一元的かつ効率的に扱う仕組みを整えることが肝心となり、ITサプライヤーは、複数のステークホルダーのIoTデータ/基幹系システムのデータを一元的に管理できるプラットフォームの構築と、企業が部門間でデータをシームレスに扱えるようにすることを目的とした組織変革アドバイザリーを提供することが重要になるという。

5. 音声とテキストによる対話型AIがNLPの向上によってエンタープライズに普及し、新たなCX(顧客エクスペリエンス)の付加価値を再定義する

最近は、チャットボット利用率が増加しているが、テキストベースのものが多く、今後は音声AIへのシフトが進み、ITサプライヤーは、ベンチャー/大企業に関わらず、音声認識が可能なAIの最新技術を持つ企業とのアライアンスなどを進めるべきとしている。

6. 2020年の東京オリンピック/パラリンピックに向けたセキュリティ人材の不足が深刻化し、AIによる対策の自動化が加速する

2019年のラクビーのワールドカップ、2020年の東京オリンピックなど、世界から注目される国際イベントがあり、今後、サイバー攻撃の多発が予測されるが、経済産業省が2016年に実施した調査では、2020年には、20万人近くの情報セキュリティ人材が不足する見込みだとしている。そのため、AIを活用したセキュリティシステムによるセキュリティプロセスの自動化が加速するとみられ、ITサプライヤーは、AIを活用した脅威インテリジェンスによる製品連携ソリューションを訴求すべきであるとしている。

7. スマートフォン接続型のAR/VRヘッドセットが複数登場し、軽量化と低コスト化を実現し、ライトユース層を中心にビジネスでの利用が拡大する

AR/VRについて、2018年はスタンドアロン型VRヘッドセットが多数登場したが、2019年はスマートフォンと連携できるケーブル型AR/VRヘッドセットが複数登場するという。こういったAR/VRデバイスの進化は、エンタープライズ用途にも徐々に広がることが期待されるため、ITサプライヤーは、そのユースケースに関して研究を進めるべきであるとしている。

8. DX実現を支援するサービスはプロジェクト型から継続/反復支援型へと発展し、「マネージド化」が進行する

DXに向け、他企業との共創プロジェクトが盛んに行われているが、今後は全体最適化に向け、より長期的な契約による、継続的支援サービスに対する需要が高まるという。こうしたサービスでは、デザインアプローチを活用し、顧客と共にアイデアの創出からその実装までを行う「ハンズオン(手を動かす)」型の支援が、より高い価値を提供できる場合が多いという。これに向けITサプライヤーは、継続/反復的支援におけるオファリングや契約体系、体制など、ビジネススキームの組み立てを急ぐべきであるとしている。

9. 国内大手企業におけるDevOpsが本格的に始まり、クラウドネイティブアプリケーションの開発が加速する

国内ではDevOpsに取り組む企業が増加傾向にあり、2019年も引き続きDevOpsの利用は増加する見込みだという。さらにDX向けのアプリケーション開発に向けDX推進部門とDevOpsチームが連携し、クラウドネイティブアプリケーションの開発が2019年以降に加速するとみられるという。これに対しITサプライヤーは、顧客のDevOps支援サービスに向けてサービスモデルを改革すべきであるとしている。

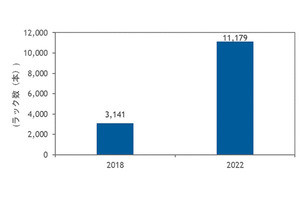

10. DXへの取り組みがエンタープライズインフラの高速/大容量テクノロジーの導入を加速する

国内エンタープライズインフラ市場は縮小傾向にある中、データ基盤として、オールフラッシュアレイ(AFA)へのNVMe搭載、GPUなどのアクセラレーテッドコンピューティングの普及が進むと予測され、料金の支払い形態も、オンプレミスの従量課金サービスの利用などが進んでいくという。これに対しITサプライヤーは、多様な支出モデルの提供能力を確立すべきであるとしている。

これらを踏まえ、寄藤氏は、「ITサプライヤーは、『DXの在り方の多様性』に対応できるように準備するとともに、自らのDXも新たな段階に進めるように努力すべきである」とし、「ITサプライヤーは自分で体験しないと提案できない」と語った。