1分子の振動計測を実現

電子レンジにはマイクロ波、テレビのリモコンには赤外線、肌を日焼けさせる紫外線、自動車の衝突防止を可能にするミリ波、これらはすべて電磁波と呼ばれる波の種類である。電磁波は、その波長の長さから、さまざまな種類が存在し、人類はそれらを活用して、さまざまな科学的成果を成し遂げてきた。

テラヘルツ(電磁)波も、そうした電磁波の1種で、周波数でいうと、マイクロ波と赤外線の間、10GHz~10THzの範囲を指し示すことが多い。このテラヘルツ波の領域は、ほかの電磁波と比べて、研究開発が遅れており、近年になり、さまざまな物体を透過できるという性質から、非破壊検査などへの活用が進められつつある。

そんなテラヘルツ波を活用して、1個の分子がピコ秒単位で振動している様子を観測する手法を東京大学 生産技術研究所(東大 生研)の研究グループが開発した。同成果は、東大 生研 光物質ナノ科学研究センターの平川一彦 教授、物質・材料研究機構 エネルギ ー・環境材料研究拠点の濱田幾太郎 主任研究員(現 大阪大学 准教授)を中心とする研究グループによるもの。詳細は学術誌「Nature Photonics」に掲載された。

分子のさまざまな情報を含むテラヘルツ波

「テラヘルツ波が面白いのは、いろいろな物資の中に入っている分子の性質が、この周波数の中に含まれているということ」。そう、今回の研究を主導した平川教授はテラヘルツ波についての面白さを語る。分子の運動エネルギーには、「並進」、「回転」、「振動」といった3種類が存在しているが、それらの情報がテラヘルツ波の周波数帯域に含まれている。つまり、テラヘルツ波の測定により、分子の構造、機能、ダイナミクスに関するさまざまな情報を得ることができるのではないかと期待されているというのだ。

では、なぜこれまで、それが実現できなかったのか。テラヘルツ波の波長はおおまかに100μmほど。レンズや鏡を用いて、焦点を絞っても、回析限界から、テラヘルツ波の波長程度まで、つまり100μmほどまでしか拡大できないという課題があったためで、普通にテラヘルツ波を用いて分子の観察しようと思うと、ぼやけた全体像でしか見ることができなかったためである。

そのため、研究としても、数mm角のペレット状の無数の分子の平均的な情報しか得られなかった。個々の分子にはばらつきがあるため、得られるスペクトルがブロードとなる結果、ぼやけた像にしかならなかったという。

その一方で、近年、より高性能な材料の実現に向け、分子1個レベルの正確な挙動を計測したいというニーズが、薬学や物理、分子生物学など多方面から上がるようになってきており、その技術のギャップをどう埋めるかが問題となっていた。

1つの分子からトランジスタを形成

テラヘルツ波の波長が100μm程度である一方、1分子の大きさは約1nm程度と、桁が大きく異なる。仮に光を絞れたとしても、1つの分子が出す信号はあまりに微弱で、ノイズにまみれたその信号をいかに取り出すか、という問題もあった。

そこで研究グループはラジオの原理に着目。1つの分子にアンテナを付け、電波を流すことで、変化する電流を測定することで、信号の読み取りが実現できるのではないかと考えた。

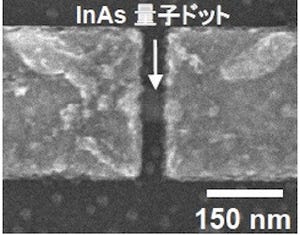

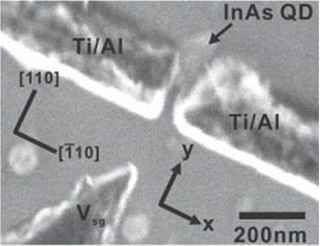

こうしてできたのが「単一分子トランジスタ」の作製技術である。その作製法の手順を大まかに説明すると、1nm程度の隙間を、とがった金属電極の間に作製し、そこにトルエンに分子を溶かした溶液を振りかけることで、(今回の研究はC60)分子1個を捕獲。分子の両脇の金属電極がアンテナ(ソースとドレイン)となり、そこにさらにゲート電極を付けてやることで、単分子によるトランジスタが実現できることとなる。

トランジスタであるため、ゲートの電圧を制御することで、素子に流れる電流が変化する。これをアンテナとして活用することで、1分子に効率よくテラヘルツ波を集光できることを確認したとする。

電子1個の出入りによる変化の読み取りも可能に

実際の測定方法としては、フェムト秒のパルスレーザーを2本に分割して、到達時間に差を生じさせることで、その時差から、ターゲットの分子がどのように振動しているかを観測する。

具体的には、分子の持つ周波数と共鳴するようなテラヘルツ波が飛んでくると、大きく振動し、併せて大きな電流の変化が信号として検出されることが確認された。C60を用いた実験では、周波数500GHz付近(2meV)ならびに1THz付近(4meV)で大きく振れることが観測されたほか、それらのピークが2つに割れていることを確認。この割れた状態は、分子に電流が流れる際、電子の出入りが生じ、分子と電極間の距離が0.01nm変化。その結果、分子振動の周波数が変化したためで、平川教授は「電子1個の出入りによる超微細は変化も読み取れるようになったことから、分子の挙動についての詳細な議論ができるようになる」と説明する。

単一分子トランジスタから発信された電流信号を計測することで、分子が高速に振動している様子を観測することに成功したほか、その精度も電子1個の出入りが分かるほどに高いことが判明した(資料提供:東大生研 平川研究室)

求む 単一分子トランジスタの歩留まり向上技術

こうした1分子のイメージングとしては、独レーゲンスブルグ大学がSTM(走査型トンネル顕微鏡)とテラヘルツ波を組み合わせることで、分子軌道をイメージできる技術を先行研究として発表済みだが、平川教授は「先行研究は分子軌道をイメージングできる代わりに、ゲート電極がないため、電子の数やポテンシャルを変えた精密な実験はできない」と今回の研究との違いを説明。そのため、今回の研究とは、相互補完的な関係で、活用が期待できるとしている。

また、分子1個の振る舞いをピコ秒レベルで観測することが可能になったことから、将来的には遺伝子やタンパク質の構造回析や薬品開発などにこの技術が活用できるのではないか、と平川教授は期待を寄せるが、課題となるのは、単一分子トランジスタの歩留まりの悪さだ。

「現在は、分子同士がくっつかないように希釈した溶液を金属端子にばら撒くことで単一分子トランジスタを形成しているが、金属間の隙間はほぼ完璧に作成できるものの、実際に、本当に1つの分子だけが、その隙間に入って、測定できるものとなるのは、10回試して1回できればよい程の神のみぞ知る世界。運に頼るのが実情」とのことで、歩留まりの向上に向け、「東大 生研の内部にMEMS/NENSの研究をしているグループも居るので、そうした成果を活用することを検討していく」とするほか、「何か効率を高める可能性がある良い方法や技術をお持ちの企業や研究者の方が居れば、参考にされてもらいたいので連絡が欲しい」とのことである。

また、今回はC60を用いての実験であったが、どこまでの高分子での観測が可能かについては、まだ見積もっていないとのことであった。しかし、高分子になればなるほど、電流が流れにくくなることから、どこまで今回開発された手法で観測が可能なのか、DNAなども含めて、挑戦していきたい、とのことで、実際にそうした高分子を活用した研究開発なども、実用化に向けたパートナー連携なども含めて、広く進めて行きたいとしていた。