ミシガン大学の科学者らを中心とする研究チームは2018年5月14日、木星の衛星「エウロパ」に間欠泉が存在することを示す、新たな証拠を発見したと発表した。論文は14日付けの論文誌「Nature Astronomy」に掲載された。

エウロパの間欠泉は、過去にも「ハッブル宇宙望遠鏡」による観測でその存在が示唆されていた。しかし今回、研究チームは、木星探査機「ガリレオ」が20年前にエウロパを観測した際の"古いデータ"を最新技術で分析する、従来とは異なる方法によって、新たな証拠を突き止めた。

もし間欠泉が存在すれば、エウロパの地下にあるとされる海の探査や、その海に生息するかもしれない生命の発見への期待が高まる。

エウロパの海と生命体

エウロパの表面は分厚い氷の大地に覆われているが、その地下に海があるのではということは、何十年も前から考えられていた。

1970年代には、探査機「ボイジャー1」と「ボイジャー2」の観測によって、エウロパの表面が驚くほどなめらかなことが判明。エウロパがなんらかの理由で活動しており、氷の大地が揺れ動き、その結果クレーターや山などを消し去っていると考えられた。

さらに、表面にある亀裂の形状などから、エウロパの氷の大地の地下に、液体の海が存在する可能性が湧き上がった。このことは、木星の重力の作用によって「潮汐加熱」という現象が起こり、その熱によって内部の氷が溶けていると考えれば説明がつく。

-

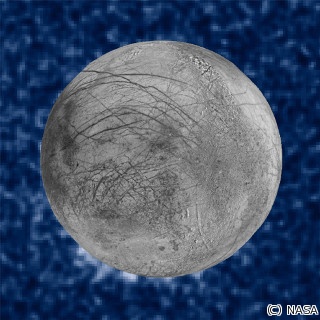

氷の大地に覆われたエウロパ。クレーターが少なく若々しく、亀裂も見えるため、氷の大地は活動しており、さらに内部に液体の海がある可能性も示唆されている (C) NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

そして1989年に打ち上げられた探査機「ガリレオ」の観測によって、木星の磁場がエウロパによって乱されていることが判明。その原因として、エウロパの地下にはやはり海(塩分を含んだ水)があり、それが生み出す特殊な形状の磁場によるものと考えられている。

さらにエウロパには、生命がいる可能性もある。

かつては、生命が生きるためには、光合成により生成される酸素が必要だと考えられていた。エウロパの海は氷に閉ざされており、太陽光は届かないため、その条件には合致しない。

しかし1970年代から、太陽光が届かない地球の深海でも生命が存在することがわかり始めた。さらに研究が進むにつれ、それらは海底の熱水噴出孔などから噴出する、メタンや硫化水素などからエネルギーを得ていることが判明。太陽光がなくとも、水とエネルギー源さえあれば生命が誕生しうることがわかった。

エウロパに海と熱エネルギーがあることはほぼ間違いない。そしてそこに彗星が衝突するなどし、なんらかの形で有機物がもたらされれば、生命が誕生する条件がひととおり揃うことになる。

エウロパの間欠泉

しかし、エウロパの海を直接探査するのは難しい。表面を覆う氷の大地は、厚さ数kmから100kmほどあるとされ、そこを掘って進んで海までたどり着ける探査機は、とても現在の技術では造れない。

そこで科学者らは、もし本当にエウロパ内部に海があり、さらに表面に亀裂を及ぼすほどの地殻活動があるなら、その亀裂から海の水が噴き出す、「間欠泉」があるかもしれないと考えた。

間欠泉があれば、その噴き出す水の中に探査機を送り込むことで、海を直接探査したのとほぼ同じ結果が得られる。あわよくば、生物もいっしょに飛び出しているかもしれない。また、間欠泉はすでに土星の衛星「エンケラドゥス」でも見つかっているが、木星は土星より地球に近いため、探査機を送り込みやすい。

2012年には、国際研究チームが「ハッブル宇宙望遠鏡」を使ってエウロパを観測。その結果、間欠泉らしき水の噴出が起きていることを示す結果が得られた。さらに2016年には別の研究チームが、ハッブルを使って同じく間欠泉らしき現象を観測。噴出する水の高さは約200kmにも達すると考えられている。

しかし、これらの観測はハッブルの性能を限界まで使ったもので、観測されたものが本当に間欠泉だったのかはやや疑わしく、疑問を呈する科学者もいた。

-

ハッブルが撮影したエウロパの間欠泉と思われるもの。しかし異議を唱える科学者もおり、これで決着とはならなかった(画像はいくつかの写真やデータを合成したもの) (C) NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

探査機ガリレオによる20年前のデータを再分析

そこで今回、ミシガン大学のXianzhe Jia氏らを中心とする研究チームは、1997年に探査機ガリレオがエウロパを探査したときのデータを、再度見直すことにした。

ガリレオには、木星の磁場を測る磁力計と、プラズマ波を測る装置が搭載されていた。そしてガリレオがエウロパの近くを通過した際の磁場のデータを調べたところ、数値に異常な変動が起きていたことが判明した。

Jia氏らはこれについて、ちょうどこのときガリレオはエウロパの間欠泉の中を通過し、その水蒸気や塵によって磁場が影響を受け、それを検出したと推測した。さらにこのとき、プラズマ波のデータも変わった値を示していたことも判明した。

そこで研究チームは、最新のコンピューター・モデルを使って、間欠泉が存在する場合の磁場とプラズマ波の様子と、それらの相互作用を解析。その結果、ガリレオの示したデータと一致したという。

Jia氏らはまた、ガリレオがたどった軌道を調べたところ、ハッブルによる観測で間欠泉があると示唆された場所の近くを通過していることもわかったという。

2022年にはエウロパ探査機が打ち上げ

エウロパに間欠泉があることを示す新たな証拠が、それもこれまでとは異なる方法で見つかったことで、エウロパの海と、そこに存在するかもしれない生命の探査への期待が、俄然高まることになった。

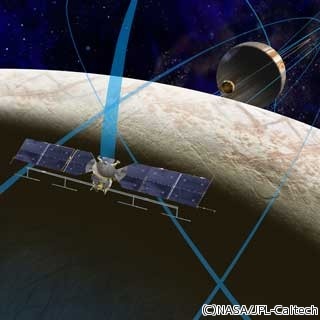

NASAは現在、エウロパのまわりを回る探査機「エウロパ・クリッパー」(Europa Clipper)の開発を進めている。早ければ2022年6月にも打ち上げられ、最短の場合、3年後にエウロパに到着する予定となっている。

エウロパ・クリッパーには、間欠泉の中にある凍った水や塵の粒子を捕えて分析できる装置が積まれており、海の研究が大きく進むと期待されている。NASAによると、今回の研究成果を受けて、間欠泉がある場所の上空を通過できるよう、新しい軌道の検討を進めているという。

また、エウロパに着陸する探査機「エウロパ・ランダー」(Europa Lander)の検討も進んでおり、もし開発が決定されれば、エウロパ・クリッパーとほぼ同時期に別々に打ち上げられ、探査に挑む。

さらに同じく2020年代には、欧州と日本が共同開発する探査機「ジュース」(JUICE)の打ち上げも予定されている。ジュースは木星の衛星のひとつ「ガニメデ」を探査することを目的としているが、ガニメデ到達までにエウロパの近くを通過することもあり、海の探査や生命発見への貢献が期待されている。

そう遠くない将来、エウロパに広がる海と、そして生命の有無について、大きく理解が進むことになるかもしれない。

参考

・News | Old Data Reveal New Evidence of Europa Plumes

・Europa’s plumes: New evidence from an old mission | University of Michigan News

・Evidence of a plume on Europa from Galileo magnetic and plasma wave signatures | Nature Astronomy

・Overview | About Europa - NASA's Europa Clipper

・Evidence for an Ocean | About Europa - NASA's Europa Clipper

著者プロフィール

鳥嶋真也(とりしま・しんや)宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュースや論考の執筆、新聞やテレビ、ラジオでの解説などを行なっている。

著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)など。

Webサイトhttp://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info