高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、重いハイパー核である「フッ素19ラムダハイパー核」(19ΛF)の励起状態を生成し、励起準位構造の一部を明らかにしたと発表した。同成果は、超高密度天体である「中性子星」の内部構造を解明する手がかりとなるものであるという。

同成果は、国際共同実験グループ「JPARC E13」によるもの。詳細は、物理学の国際的な専門誌である「Physical Review Letters」(電子版)に掲載された。

※ J-PARC E13グループは、以下の研究機関に所属する総勢48人からなる国際共同実験グループ

- 東北大学

- 高エネルギー加速器研究機構(KEK)

- J-PARCセンター

- 日本原子力研究開発機構(JAEA)

- ソウル国立大学

- 大阪大学

- 高麗大学

- 京都大学

- ドゥブナ合同原子核研究所(JINR)

- 韓国標準科学研究院(KRISS)

- 岐阜大学

- 北京航空航天大学

-

同研究で使用された「ハドロン実験施設」。J-PARCの「大強度陽子加速器施設」によって加速した陽子ビーム(最大50GeV:掲載時点では最大30GeV)を取り出し、実験が行える施設だ (出所:J-PARK Webサイト)

陽子や中性子は、「核力」とよばれる引力で互いに結びついて原子核を形成するが、核力の性質には謎が多く、これまで、なぜ原子核が存在できるのか? という疑問に完全に答えることはできなかった。

そして、その謎を解くためには、原子核に陽子・中性子に似た「ラムダ粒子」を入れた「ハイパー核」を作り、これらの粒子間の力が通常の核力とどう異なるのかを調査することが重要だと考えられていた。

-

ラムダ粒子とハイパー核。ラムダ粒子は、クォーク(素粒子のグループの1つ)3つからなる陽子・中性子の仲間の粒子の1つで、中性子と同様に電荷を持たないことが特徴。加速器で作られたラムダ粒子を原子核にいれると、陽子・中性子とともに原子核を構成することがわかっており、ラムダ粒子を含む原子核をハイパー核と呼ぶ (出所:高エネルギー加速器研究機構Webサイト)

さらに、ハイパー核の研究は、超高密度天体「中性子星」の内部を解明するためにも必要だとされている。中性子星の内部にはラムダ粒子が存在していると推測されている一方で、それが本当かどうかを解明するためには、原子核内部でのラムダ粒子のふるまいを正確に知る必要があるためだ。

研究グループは今回、ビームを用いて原子核の励起状態を作り出し、そこから放出されるガンマ線をスペクトル分析する「ガンマ線分光法」により、ハイパー核の調査を実施。調査には、東北大学がJ-PARCでの実験のために開発・製作したゲルマニウム検出器群「Hyperball-J」を用いた。

-

研究に使用した実験装置。加速器より得た陽子ビームからハイパー核を生成し、標的周りに設置したガンマ線検出器群「Hyperball-J」によって、ハイパー核から放出されるガンマ線を測定する (出所:高エネルギー加速器研究機構Webサイト)

具体的には、ハイパー核に含まれるラムダ粒子と原子核表面の核子(陽子・中性子)のスピンの向きの違いによって生じる、ハイパー核の基底状態のエネルギーの差を調査。そのエネルギー差は、ラムダ粒子と核子の間に働く核力のスピンに依存する部分の強さに影響するためだ。

このエネルギー差を19ΛFについて測定した結果、研究グループが以前に測定した軽いハイパー核(ヘリウム4ラムダハイパー核「4ΛHe」やリチウム7ラムダハイパー核「7ΛLi」)と同様のエネルギー差であったとともに、理論計算の予想値とよく一致していたことがわかった。

-

核の中心部分に存在するラムダ粒子と、核の表面にある陽子・中性子とのスピンの向きの違いによって生じる準位を、すでに測定されている軽いハイパー核と比べた結果、重さの異なる3つのハイパー核では、ラムダ粒子と核表面の陽子・中性子の距離が異なるにもかかわらず、理論計算などによって、同時によく再現されることがわかった (出所:高エネルギー加速器研究機構Webサイト)

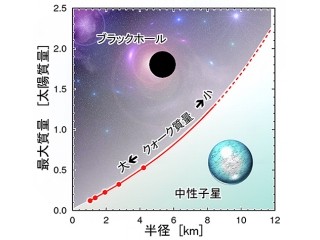

これは、これまでに得られた核力の知識から、軽いハイパー核だけでなく重いハイパー核の構造も充分に理解しうることを示すものとなる。中性子星の内部は、強い重力で原子核を圧縮したような物質でできており、そこにはラムダ粒子が存在している可能性が指摘されている。しかし、高密度の原子核中でのラムダ粒子の振舞いがよく分かっていないために、本当にラムダ粒子が中性子星内部に存在しているかどうかは謎のままとなっている。

研究グループは今回の成果に関して、「このような研究を今後さらに進め、より重いハイパー核の構造を精密に調べて、ラムダ粒子が核内で受ける力が周囲の密度によってどう変化するかを詳しく知ることによって、この未解決問題に決着をつけ、中性子星の内部構造を解明するとともに、中性子星がいくらの質量を超えるとブラックホールになってしまうかを理解することができる」と説明している。