北海道大学(北大)は、実験室に宇宙空間を再現することで、光の届かない冷たい宇宙空間にただよう氷の微粒子(氷星間塵)から、分子がガスの状態で放出されるしくみを明らかにしたと発表した。

同成果は、北大 低温科学研究所の大場康弘 助教、渡部直樹 教授らによるもの。詳細は、英国の学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

宇宙空間には、星の存在しない-263°Cという極低温の領域(分子雲)が存在する。この領域は肉眼では何もないように見えるが、最近の天文観測によって大量の氷星間塵とガスが存在することがわかってきた。

しかし、物理学では、水素などの軽い分子を除いてほぼすべての原子や分子は極低温の氷星間塵に付着し凍りついてしまうため、ガスとしては存在できないはずである。その上、分子雲には氷の表面の分子をガスに蒸発させるために必要な紫外線などのエネルギー源が無いのにも関わらず、なぜ分子雲に大量のガスが存在できるのかはわかっていなかった。

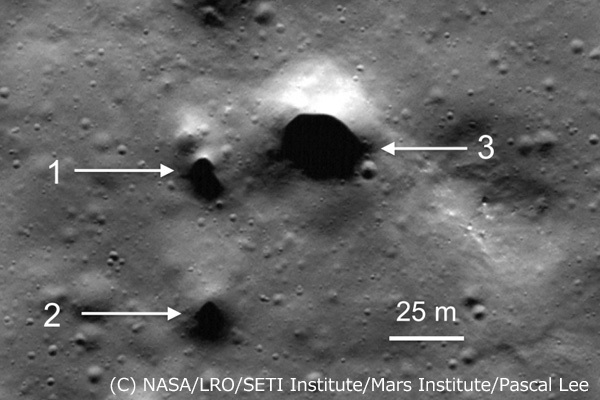

研究グループは今回、極めて高い真空度(超高真空)にした実験装置の中に-263°Cの擬似的な氷星間塵を作製し、極低温で光も存在しない分子雲と同じ環境を再現してその表面を観察した。

まず、分子進化で重要な役割を果たす単純な化合物である硫化水素分子を、氷の表面に付着させた。氷星間塵に実際に存在することが知られている水素原子をこの氷と反応させ、その様子を赤外線吸収分光という手法で観測した結果、硫化水素と水素原子が引き金となって、氷表面から硫化水素がガスとして効率よく放出されることが明らかになった。

この成果は、光などのエネルギーがない極低温の宇宙空間で氷星間塵からガスを放出させるしくみを実証するもので、「なぜ、宇宙空間ではすべての分子が、極低温の氷星間塵に凍りつくことなく、ガスとして存在できるのか?」という天文学の長年の謎を解決するものであるという。

研究グループは同成果に関して、「メタノールなどの他の分子においても同様の実験を行うことで、分子雲のガス組成がどのように決定されたかについて、より定量的で詳細な議論を行うことができることが期待される」と説明している。