ミシガン大学の研究チームは、有機半導体中で光によって励起した電子と正孔が材料中を移動できる距離(拡散長)を大幅に伸ばすことに成功したと発表した。有機太陽電池に応用すると、デバイスの外部に電流を取り出しやすくなるため、発電性能の向上につながると考えられる。研究論文は、科学誌「Nature」に掲載された。

有機太陽電池を含むほとんどの太陽電池は、p型・n型という2種類の半導体を接合したpn接合と呼ばれる構造を使って発電している。pn接合に光が当たると接合界面付近の電子が光のエネルギーによって励起し、電気を運ぶキャリアとなってn型半導体中を移動する。移動したキャリアの跡には正孔(電子の抜けがら)が残り、これもキャリアとなってp型半導体中を移動する。

電子と正孔のキャリアは移動中に出会って再結合したり、材料中に存在する欠陥につかまったりするので、材料中を移動できる距離は限られている。この移動距離を拡散長と呼ぶ。拡散長が短いと、光によって電子・正孔が励起しても、太陽電池セルの外部に電流を取り出すための電極部までキャリアが到達できず、電気エネルギーとしては利用できないということになる。

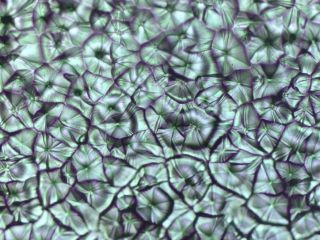

有機半導体の場合、シリコンなどの無機半導体と比べると、拡散長はかなり短くなる。シリコンでは原子が単純かつ周密な結晶構造のネットワークをもっているので、キャリアはそのネットワーク上を容易に移動できるが、有機半導体の構造は複雑であり、有機分子間の結合も弱く隙間があったりするため、キャリアが補足されやすいからである。

従来の有機太陽電池では、電子の拡散長は数百nm程度しかないとされてきた。今回の研究では、この拡散長をセンチメートルオーダーまで伸ばすことに成功したと報告している。

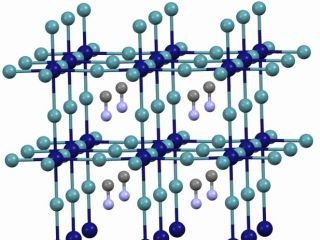

研究チームは当初、有機太陽電池の変換効率を上げるために、真空中での熱蒸発法によってフラーレン(炭素原子60個からなるサッカーボール状の分子)の薄膜層をpn接合層上に形成する実験を行っていた。フラーレン薄膜の上には電子の逃げ出しを防ぐためのブロック層をさらに形成した。

すると、このデバイス構造によって予想外に電子の拡散長が伸びる現象が見つかった。よく調べた結果、フラーレン薄膜が「エネルギー井戸」を形成することによって、電子と正孔の再結合を防ぐ効果があることがわかったという。論文によると、フラーレンのもつ高い拡散性と、電荷再結合までの時間が延びたことによって、3.5cm超という非常に長い拡散長が得られたとしている。

従来の有機太陽電池は、拡散長が短いためキャリア電子の生成ポイントであるpn接合界面近くを集電用の電極材料で覆わなければならず、デバイス形状と小型化に制約があった。拡散長を長く取れるようになれば、pn接合界面から離れたところに電極を作れるので、電極を極細の格子上に形成して窓用に利用可能な透明有機太陽電池なども実現できると考えられている。